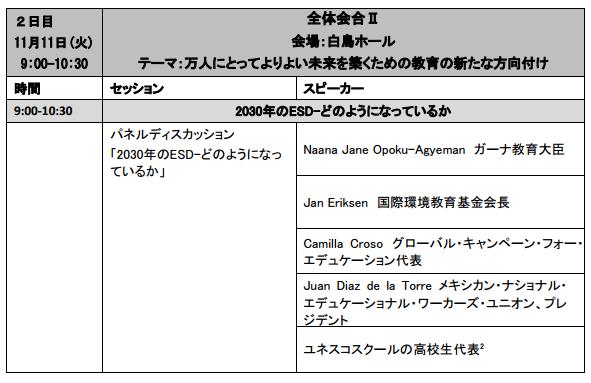

【ESDに関するユネスコ世界会議(閣僚級会合及び全体の取りまとめ会合)】が2014年11月10日~12日に愛知県名古屋市で開かれました。ユネスコ加盟国から閣僚級をはじめ約2,000人の参加を得て、「国連ESDの10年」(2005~2014年)を振り返るとともに、2015年以降のESDの更なる推進方策について議論しました。我が国で開催される過去最大規模のユネスコの会議です。

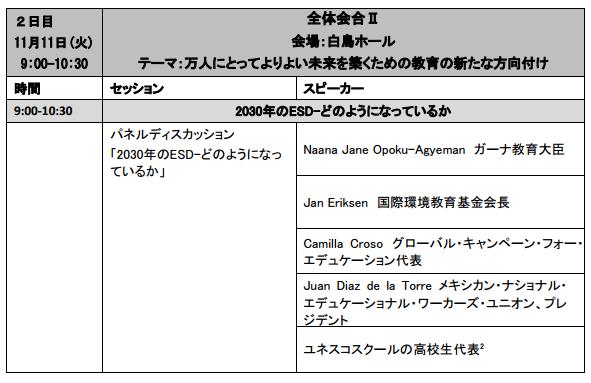

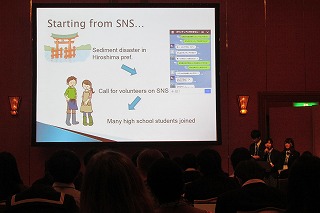

この会議に、矢掛高校2年竹井まどかが、高校生フォーラム代表として参加し、ユネスコスクール世界大会高校生フォーラム共同宣言(2014 年 11 月 7 日採択)を報告するとともに、パネルディスカッション「2030年のESD–どのようになっているか」のスピーカーを勤めました。

共同宣言は、以下の通りです。

ユネスコスクール世界大会 Student(高校生)フォーラム共同宣言 2014 年 11 月 7 日採択

世界は、地球的規模の諸問題と各地域における諸問題を解決しようと多大な努力を続けてきました。戦争、紛争、環境、文化、エネルギー、食について着実な進歩を遂げてきましたが、今日にいたっても私たちはまだ多くの問題に直面しています。そのため私たち ASPnet の高校生は、様々な地域の背景を考慮しつつ、世界の重要な諸問題について更に知るために、学び合いの努力をしています。

2005 年に始まった「国連 ESD の 10 年」は最終年を迎えました。この 10 年間、私たちは、学び合いの大切さを知り、地球的諸問題に共同して立ち向かう姿勢を強めることを学びました。これは、世界の持続可能な発展の成功には ESD が必要欠くべからざるものであるという明確な信念のもとに達成されました。その結果、世界は私たち若者世代によるこれら諸問題への参画を、これまでにも増して期待しているように見えます。

2014 年 11 月の今日、新しい ESD 世代の代表として世界 32 ヶ国から私たち高校生はここ日本の岡山市に集いました。「日常生活と社会において持続性を阻害しているものは何か」、「持続性を促進するために重要なものは何か」というテーマのもとで、私たちは身近な問題から話し合いを始めました。

その後、発展とは何かという話し合いにより、私たちはその多様性を確認しました。私たち高校生が先頭に立って、環境、文化、伝統、そして世代や国を越えて人を尊重していくという意見が述べられました。私たちは責任あるかたちで、様々な目に見える活動により出来る限りその輪を広げていくことが必要です。またそのためには、一人ひとりが自分の生活の中で小さな行動から始めることが大切です。たとえば、友達との協力やリサイクル運動、ボランティア活動への参加をとおして、ESD に興味・関心を持てるような楽しい学びの場をより多くの人に紹介していくことができます。そしてこのことは、若者の独創的な企画によって ESD や若者世代への興味を喚起することにもなるでしょう。私たちは共に行動できることがたくさんあることに気付きました。

これらのディスカッションに基づいて、高校生である私たちが現在と未来においてできることとなすべきことを模索して意見を交換しました。その結果、合意にいたったことは次の 5 点です。

- 自分たちの力は無力ではないにせよ限られています。しかし共に助け合い、持続可能性について学び合う機会を大切にして、ESD について発信していきましょう。

- 私たち高校生は、一人ひとりが地球に生きる一員としての自覚を持ち、環境と周りの自然を意識していきましょう。長期的な視点にたって、学校で ESD が教えられるようになるために責任ある行動を明確にとりましょう。

- 私たち一人ひとりが責任をもって互いのつながりを育てることで、様々な生活様式と文化と意見を共有して尊重しましょう。そうすることで、学び合いと知的な刺激を促進しましょう。

- つながり合いとコミュニケーションを更に学ぶことで、平和と人権と、教育によって個人が成し遂げられるものを知りましょう。このことには男女平等と人権と平和と啓発が含まれます。これら全てにおいて、私たちは教育の果たす重要な役割を意識しましょう。

- 上記の全てを私たち全員が意識して、個人の明確な目標を明らかにするよう全力を尽くしましょう。

The Joint Declaration of UNESCO ASPnet International ESD Events for Students and TeachersPlatform for Students (Adopted on November 7, 2014)

People around world have been making huge efforts to solve both global and regional issues. It is true that societies have made good progress when it comes to wars, conflicts, the environment, culture, energy and food. However, today we still face many problems.

For these reasons, we, as ASPnet high school students, are committed to learning from one another, taking into account our diverse regional backgrounds, with the aim of learning more about the world’s important issues.

We are now at the end of the UN Decade of Education for Sustainable Development, which began in 2005. Throughout the past 10 years, we have learned the importance of mutual learning and of developing a shared attitude towards global issues. This has been achieved in the clear belief that Education for Sustainable Development (ESD) is essential to the success of sustainable development around the world. As a result, it seems that the world is looking to us, the younger generation, to commit ourselves to solving these problems – now more than ever.

Today, in November 2014, we have come together here in Okayama City, Japan, as high school students from thirty-two nations, representing a new generation of ESD. Our discussions began with familiar issues under the themes of ‘What factors do we believe block sustainability in everyday life and society?’ and ‘What is important when it comes to promoting sustainability?’

Subsequently, we discussed what we mean by ‘development’, and here we agreed on the diversity of its applications. We shared the opinion that, as high school students, we need to take the lead in respecting the environment, our culture, ourtraditions, and other human beings – regardless of their age or where they live. We need to spread our ideas as widely as we can through a range of demonstrable activities and do this in a responsible way. To achieve our aims, we believe that it is important for us to start with small actions in our immediate vicinities. For example we can cooperate with our friends, promote recycling and participate in volunteer activities, all the while demonstrating to an increasing number of people the range of enjoyable opportunities that ESD provides. This will interest other people in ESD and in the younger generation as a result of our unique, creative projects. In short, we agreed there are many thingswe can do together. Based on these discussions, we then exchanged opinions and ideas to explore what we, as high school students, can and should do now and in the future. Finally, we arrived at the following five conclusions:

- We are not helpless but our abilities may be limited. However, we are keen to cooperate with each other, to make full use of the opportunities that exist for learning about sustainability, and to disseminate information on ESD.

- We are conscious that every single one of us, as high school students, are human beings living on Earth. As such, we need to be conscious of the environment and the natural world around us. In the longer term, we need to take responsible actions in specific ways to encourage ESD where it is not yet taught in schools.

- Each of us has a responsibility to share and respect a variety of lifestyles, cultures and opinions by fostering connections with each other so that we can promote mutual understanding and inspiration.

- People need to learn how to connect or communicate with each other more, to know what peace and human rights are, and what the individual can achieve through education. This should consist of topics such as gender equality, human rights, peace, and awareness raising. In all of this, we need to be conscious of the important role that education plays.

- Every one of us needs to be conscious of all the above-mentioned and make every effort to develop clear personal objectives.

2014年11月10日付スポニチでは、次のような報道もなされています。

| 皇太子ご夫妻は10日、名古屋市の名古屋国際会議場で開かれた「持続可能な開発のための教育(ESD)」世界会議の開会全体会合に出席された。ご夫妻で壇上に着席し、雅子さまは皇太子さまが「教育分野での具体的な取り組みがさらに進むことを願います」などと英語であいさつする様子を見守った。会合に続いてご夫妻は各国のESDへの取り組みを紹介するパネル展示を見て回った。今月上旬、岡山市で開催された関連会議に参加した岡山県立矢掛高校2年の竹井まどかさん(16)らとも懇談し、雅子さまは「海外の人と議論したんですね」などと声を掛けた。 |

Earthrise22

ポートフォリオファイルも2冊びっしり。

ポートフォリオファイルも2冊びっしり。

投稿のRSS

投稿のRSS