授業中に作業・活動している生徒の様子を見て回ったり、個に応じた指導を行うことを机間指導といいます。授業の流れの中での机間指導でなければなりません。かつて机間指導を机間巡視といっていました。「見て回る」だけではなく「生徒一人一人を大切にして個別指導をする」ことに重点を置くという意味なのでしょう。ところが、一斉授業の中で個々の添削に専念してしまうと授業は成り立ちません。生徒の学習の状況を的確に把握し、それを全体の学びに高めていくことが机間指導の本質です。すべての生徒を素早く観察し、その中から特定の対象を絞り込んでいきます。

・ つまずきやすいポイントで引っかかっている生徒

・ 途中までできているが、次の一歩が出ない生徒

・ 途中までは正しいが、横道に入ってしまっている生徒

・ 正しい解答ができているが、過程が不明確な生徒

・ 手際よく解答し、手持ちぶさたにしている生徒

このような生徒を発見し、全体に投げかけ、思考を共有していくのが授業です。

Open school 2014

Open school 2014

つまずきやすいポイントを説明するとき、つまずいている生徒を一瞬注目するだけで授業は変わります。過程が不明確な生徒に対して、あえて「どうしてそうなったの」と全体に説明させることもできます。違う方法で答えを出しているとき、複数の生徒に同時に板書させることもできます。

それとあわせて、簡単な形成的評価をすることで、個々の思考も深まっていきます。「あれ?」「おしいなぁ」「隣と比べてごらん」などの言葉がけで、自分の思考の過程を振り返えらせることができます。また「いいことに気がついたね」「すごい そんなやり方もあるんだ」「なるほど」などの言葉がけで、本人は自信をもつし、周囲の生徒も興味津々です。

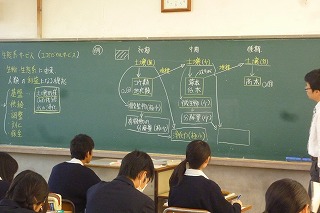

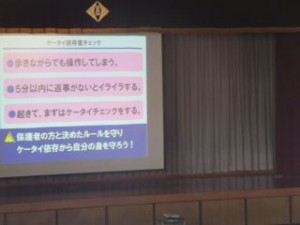

Open school 2013

Open school 2013

つまずいている生徒、遅れがちの生徒の横で足が止まりがちになります。同じ生徒ばかり指導しているように見えるのは避けるべきです。習熟している生徒に対して発展課題を提示したり、別解を求めたりする対応も大切です。

手がでない生徒がいて、その近くに手際よく解答し手持ちぶさたにしている生徒がいれば、「ちょっと応援してあげて」ということで生徒同士の学び合いが始まります。一方、机間指導をしていて、生徒の理解が十分でないことに気づいた場合には、躊躇なく指導方法を修正しなければなりません。

小集団で学習しているとき、授業者はファシリテーターです。生徒同士の助け合い・話合いを促すことが最大の目的です。個々の生徒の考えを関連付けるたり、共通点を見つけ出すような手立てを示唆することで、生徒同士のコミュニケーションを深めていきます。

すべての生徒を素早く観察し学習状況を的確に把握するためには、机間指導の目的を明確にすることが必要だとよく言われます。それ以上に机間指導の基本的な動きを手順化しておけば、効果的に短時間で目的を達成することができます。

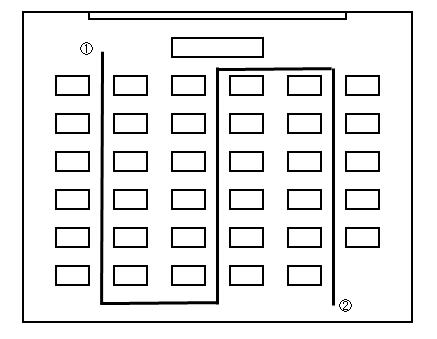

たとえば、図のような動きです。私の場合①から机間指導を始め②まで行き、そこから全体を見渡し、必要な場合には全体への指示や投げかけを行います。そして②から①へ戻るという手順です。前から後へ行くときはそのまま歩き、後から前に行くときには後ずさりします。歩きながらすべての生徒を観察できます。また特定の生徒に声かけをする際には、膝を折り、生徒と同じ目の高さで前からするようにしています。

この記事の詳細は、教育科学『数学教育』(明治図書)2月号に掲載します。

投稿のRSS

投稿のRSS