1月11日(日)に井原線ワンコインデーと井原線DE得得市が開催されます。

井原線開業16周年記念ワンコインデーでは、井原線全線終日100円(大人も小人も1乗車ごとに)となります。この日は恒例の井原線DE得得市も同時開催されます。

この日に矢掛町成人式やかげ文化センターで開催されるので、私も総社から列車通勤します。

本校の活動をご紹介します。

1月

05

1月11日(日)に井原線ワンコインデーと井原線DE得得市が開催されます。

井原線開業16周年記念ワンコインデーでは、井原線全線終日100円(大人も小人も1乗車ごとに)となります。この日は恒例の井原線DE得得市も同時開催されます。

この日に矢掛町成人式やかげ文化センターで開催されるので、私も総社から列車通勤します。

Permanent link to this article: https://www.yakage.okayama-c.ed.jp/wordpress/?p=14367

1月

01

Permanent link to this article: https://www.yakage.okayama-c.ed.jp/wordpress/?p=14339

12月

27

平成26年度 ハンドボール選手権大会2回戦がきびじアリーナにて行われました。

2回戦に進出した女子ハンドボール部は倉敷天城高校と対戦しました。

矢掛 8 3 - 10 21 倉敷天城

5 - 11

会場での声援を受け、頑張りましたが悔しい結果となりました。しかし、全員一年生のチーム。

来年こそ頑張れ!ハンドボール部!!

Permanent link to this article: https://www.yakage.okayama-c.ed.jp/wordpress/?p=14360

12月

26

2014年もあとわずかとなりました。年末ですが様々な活動を行っています。

3年生は、25日26日とセンター直前模試です。

12月20日 いかさ田舎カレッジ

12月20日 いかさ田舎カレッジ

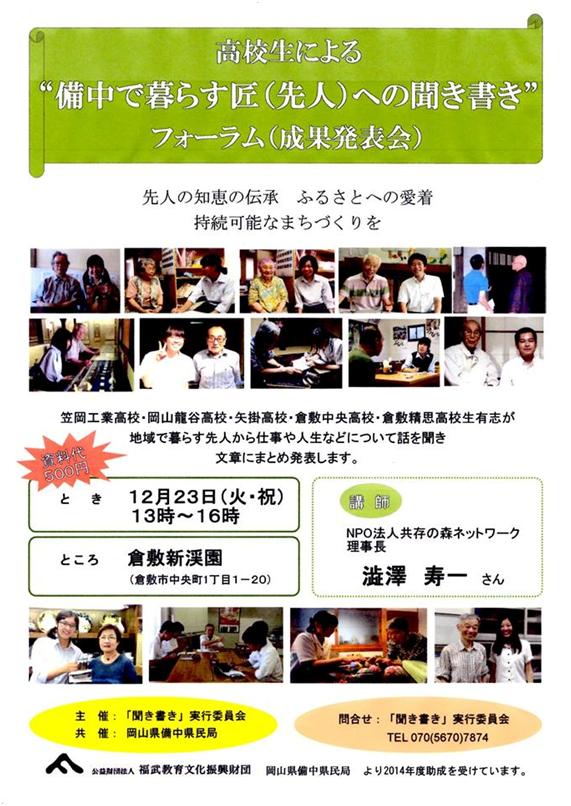

12月21日 聞き書き備中発表会

12月21日 聞き書き備中発表会

12月24日たかつま荘クリスマスコンサート

12月24日たかつま荘クリスマスコンサート

来年もよろしくお願いします。

Permanent link to this article: https://www.yakage.okayama-c.ed.jp/wordpress/?p=14313

12月

25

先ほど表彰伝達を行いました。非常にたくさんの表彰で驚いています。みなさんの奮闘に感謝します。

さて、コミュニケーションの基本は、「笑顔」と「あいさつ」という話をよく聞きます。本当でしょうか。私は、とても抵抗があります。「笑顔」と「あいさつ」だけで切り抜けられるほど 社会は甘くありません。

「伝えるものを自分の中にもっているか」「それを伝えるスキルがあるか」これがコミュニケーションの基本だと思います。ユネスコスクール世界大会でも、各国の高校生は整然と論理的に、時には激しく議論がすすめていました。内容もスキルもどちらも兼ね備えているからこそのコミュニケーションです。

ファジアーノ岡山の木村社長がゴールドマンサックスに入社したときの同期生は35人。日本人は木村氏だけ。木村氏は、自分のコミュニケーション能力は決して低くないと思っていましたが。同期生は平気で三カ国語四カ国語を駆使するのを見てショックを受けたそうです。どうして高収入の外資系企業を辞して、ファジアーノ岡山の社長になったのか。そのお話は聞く者を感動させます。「伝えるものを自分の中に持つ」人のお話だからです。

本校でも、やかげ学3年生は、「伝えるものを自分の中に持つ」ために1年間の体験活動を積み上げてきました。時間が体験を成熟させたのです。その成果が花開いたのです。短時間見学してお話を聞いてレポートにまとめ提言する。分からないことはネットで検索。こんな軽い活動をもてはやす傾向がありますが、本当の自分の力になるとは思いません。これからも、矢掛高校は愚直に体験活動を積み上げていきます。是非伝えるものを自分の中にもっている人間になってください。

Permanent link to this article: https://www.yakage.okayama-c.ed.jp/wordpress/?p=14293

12月

24

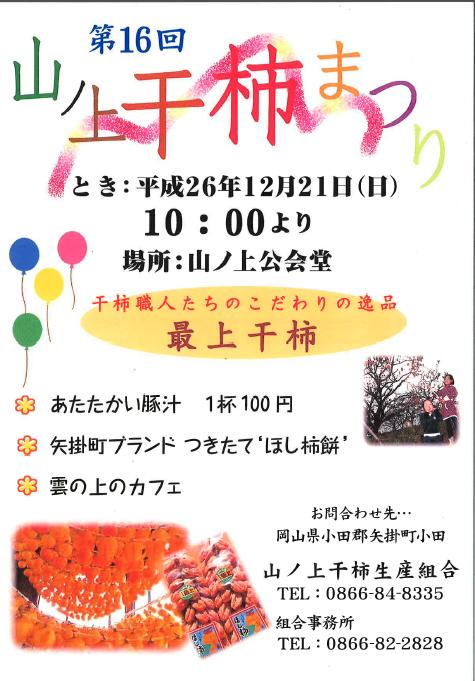

21日、山の上干柿祭が開催されました。前日の雨と違い、絶好の晴天です。四国山脈まで見えました。

矢掛高と矢掛中の生徒は公会堂内で「雲の上カフェ」を開店しました。生徒が考え、手作りした熟し柿入りのプリンや、柿ジャム添えシフォンケーキなどを販売しました。雲海スポットや樹齢約300年の柿の古木などを生徒たちが案内するツアーも実施しました。

柿ジャム添えシフォンケーキ

柿ジャム添えシフォンケーキ

(室先生提供)

(室先生提供)

矢掛高校と矢掛中学校の生徒が開いた「雲の上カフェ」。これまでは大学生が運営し、高校生が協力していました。今年からついに矢掛高校生が運営主体です。されに矢掛中学生が協力します。店長は高校生。副店長は中学生です。9月から会議を開き、商品の開発・お散歩ツアーなど新しい企画も始めました。

前々日に会場準備。前日は産業観光の皆様の受け入れと大奮闘でした。

(室先生提供)

(室先生提供)

ご来店いただきました皆様、誠にありがとうございました。来年も是非お越しください。

山ノ上の皆様、中学生高校生を暖かくお見守りいただきありがとうございました。来年もよろしくお願いいたします。

Permanent link to this article: https://www.yakage.okayama-c.ed.jp/wordpress/?p=14248

12月

22

玉島商工会議所・産業観光バスツアーが、やかげ学発表会を組み入れた観光ツアーを提案されました。

観光甲子園に取り組んだメンバーが中心となり、やかげ学観光ツアーを企画しました。そして12月20日(土)にとうとう実現し、やかげ学発表会に観光バスが来たのです。発表会終了後、矢掛の老舗料亭「魚藤」で昼食見学、清邦庵、町家交流館では矢掛高校との繋がりを中心にお話をうかがいました。

その後山の上集落に向かい地区内をウォーキングで案内する予定でしたが、あいにくの雨のため中止。干し柿生産組合の土井組合長に山ノ上のことや干し柿のことを話して頂き、生徒が地域の見どころを紹介しました。

赤澤さんのコメントです。

ツアー参加のみなさんも、生徒さんたちの姿に心洗われ、真摯な発表に感激の様子でした。なかには、目を輝かせながら、うちの孫を矢掛高校に通わせたいとアツく語りだす人も。いろいろありがとうございました、素晴らしい1日になりました。

昨年のやかげ学発表会から1年。あの感激の中で、こんな素晴らしいステージなんだから、会場を聴衆で満員にしてあげたい!と妄想したのが、ずいぶん昔のような嬉しい1日でした。ツアーを担当してくれた生徒さんたちを見守っていると、今日1日の間にもすごい成長を遂げていましたよ。

発表会は、自然と涙が出てきますねぇ。帰りのバスでも、ツアーを担当してくれた生徒さんひとりひとりの感想を聞きながら、次々に涙が出てきて、こらえるのが大変でした。自分の中でも、ずっと記憶に残るだろうツアーになりました。でも、もう来年の「やかげ学ツアー」のことも考えてたりしますが。

Permanent link to this article: https://www.yakage.okayama-c.ed.jp/wordpress/?p=14223

12月

20

第4回やかげ学発表会が終了しました。今回150人のお客様に来ていただきました。ありがとうございました。

「立派に成長した3年生は、みごとにやりきりました。感激しました。私が、誇りに思う生徒たちです。」などという感性的な分析では生徒たちに失礼です。少しずつ分析を深めていきます。

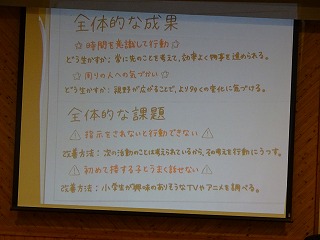

今回のやかげ学発表会の大きな特徴は、体験発表会ではないということです。体験を通して課題を見つけ、その課題を解決するための方法を提案するというイノベーションの切り口です。各チームが工夫して考え、プレゼンテーションしました。高齢化問題、農業人口の減少、小学校の統廃合、若者の定住策。中山間地域が抱える典型的な課題を取り上げ解決策を提案します。未熟な部分はもちろん多くあります。しかし、体験を通しての提案は刺激的です。「高校生もしっかり考えているんだなあ」 オーディエンスとして来ていただいた行政関係の方のコメントです。大人を刺激し、課題解決ら向かわせる、そんな側面も見受けられました。

一方で課題も。今回多くのチームの発表で反省点として挙げられていたのは、個人として、チームとして「活動の目標が不明確であった」こと。生徒たちがこのような課題意識を持つことが、ステップアップした証です。目的意識の乏しい総合コースの生徒たちに体験活動を通して目標意識をもたせることをめざして始まったやかげ学。その生徒たちが自分たちの目的意識のなさに気づき、それを課題として捉えられるようになったこと。「行動目標をいかに明確に設定させていくか」私たち教職員に向けられた指導上の課題でもあります。

「恐らくこれから「やかげ学」では、そうした「活動目標」の明確化が本格的に取り組まれていくことだと思われるが、「ベストを尽くせ!」的なスローガンで終わらないようにするための「仕掛け」、そして何よりもその設定「時期」。この部分が効果的な「目標設定」の肝になってくるだろうし、また「やかげ学」の更なる「進化」の原動力にもなるだろうと感じた。」 「毎年のことをただ繰り返している訳ではない、進化するやかげ学というのが実感された一日だった。」

(「矢高だより For teachers」から)

アンケートをもとにやかげ学発表会大賞を決定し、表彰しました。

やかげ学発表会大賞

ポスターの部 美川小学校グループ

プレゼンテーションの部 矢掛保育園グループ

ステージ発表(老人福祉センター)

ステージ発表(老人福祉センター)

ポスターセッション

ポスターセッション

ステージ発表(小田小学校)

ステージ発表(小田小学校)

フィナーレ

フィナーレ

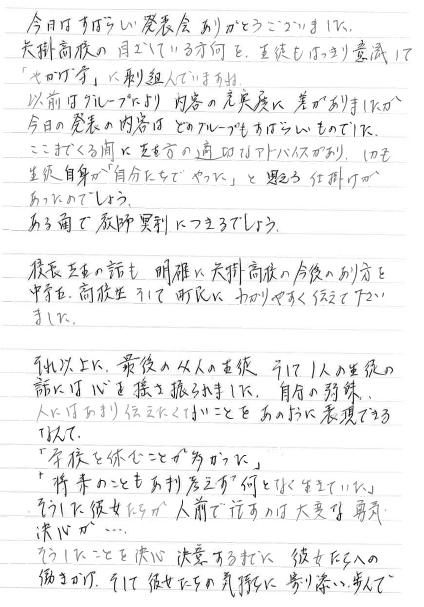

楢崎学校評議員からお手紙をいただきました。

矢掛高校では、普通科探究コース・総合コース、地域ビジネス科がスタートして4年目を迎える。一人一人の生徒によりきめ細やかな指導が可能なシステムを構築し、各コースで柱となる目標と特色ある取組を設定している。

総合コースでは、学校設定教科として平成22年度から「やかげ学」を開設している。「やかげ学」は、学校設定教科「環境」の中から、地域との連携やボランティア活動の部分を分化・発展させた教科である。地域での活動体験を通して、達成感や充実感を持たせるとともに、自己の進路を模索する活動に結びつけることをめざしている。職業体験を中心として地域での様々な体験活動を通じて、多様な立場の人や異世代の人とふれあい、地域社会における自分の役割や立ち位置を自覚するような活動を実施している。その過程で、人との心の繋がりや社会との繋がりに気づき、自尊感情のある自立した人間へと成長させていきたい。「かかわり」「つながり」を尊重するなかで、社会的・職業的に自立し、社会の中で役割を果たしながら、自分らしい生き方を実現するための力を身につけさせていくであろう。

「やかげ学」は、矢掛町と本校が協定を結び、矢掛町の施設において総合コース生徒が職場実習を体験する学校設定教科で、毎週木曜日の午後に実施している。第2学年の「やかげ学Ⅰ」から第3年の「やかげ学Ⅱ」にかけての2年間学習する。「やかげ学Ⅰ」は7月まで、矢掛町についての講義を中心に学習し、9月から実習を行う。「やかげ学Ⅱ」では、7月まで実習を行い、9月から活動のまとめとプレゼンテーションの準備を行い、最後に施設の方や地域の方、中学生を対象に報告会を実施し、活動を終える。実習は、過疎化が進む矢掛町において課題となっている福祉・教育・農業及び医療関係に特化しており、卒業時の進路決定において、それらの領域への進学就職が増加したのは、大きな成果である。さらに、上級学校卒業後、地元に就職し地域に貢献する人材も増えている。

取組の特色

①矢掛町、矢掛町教育委員会と協定を結び、地域と密接に連携した活動である。

②「矢掛町とは」の講義の講師はすべて矢掛町の職員による出前講座である。

③1年間(2学年にわたって)約30回という長期間にわたって実習を行う。

④評価基準に基づき各施設で生徒の活動状況を観察して評価してもらう。

⑤本校生徒への効果だけでなく、受入施設側にも効果が期待できる活動である。

⑥文化センターの大ホールで報告会を実施し、関係者以外の地域の方や中学生にも活動を知ってもらう。

地域との連携を重視した様々な形態の学習活動を通して、他者との関係性、社会との関係性、自然環境との関係性を認識する。また社会に積極的に寄与する能力を育成し、持続可能な社会が実現できるような価値観と態度を養うことを目的としている。「持続発展教育(ESD)」を視野に、単なる地域貢献活動にとどまらず、持続可能な社会の担い手を育成していく。「やかげ学」を中心に各教育活動の中にあるキャリア教育の機会を意図的・系統的につないでいくとともに、地域の諸団体・機関と連携し、就労機会の確保に向けた活動も行っていきたい。

山陽新聞12月26日

Permanent link to this article: https://www.yakage.okayama-c.ed.jp/wordpress/?p=14206

12月

19

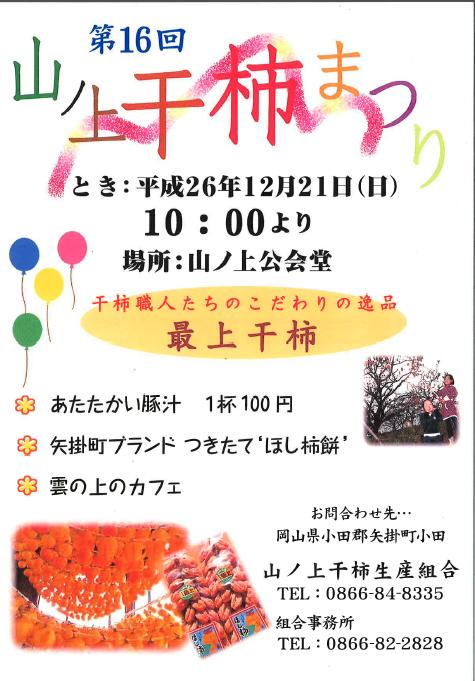

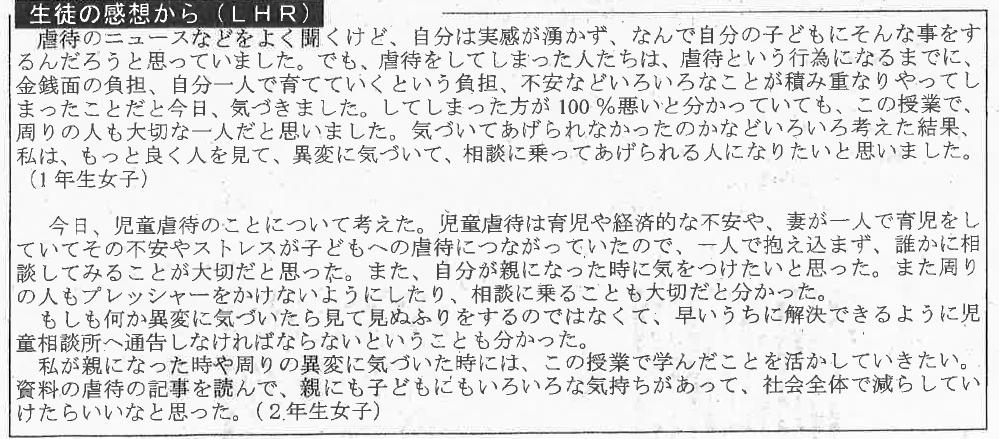

12月21日(日)は第16回山ノ上干柿まつりです。山陽新聞に矢掛中高生が登場しました。

山ノ上の干し柿は、味も質もケタ違い!!!

今年も開催します!「干柿まつり」。

ここでしか味わえない「つきたてほし柿餅」は絶品!!!

週末は、山ノ上に行こう!!!

Permanent link to this article: https://www.yakage.okayama-c.ed.jp/wordpress/?p=14178

12月

19

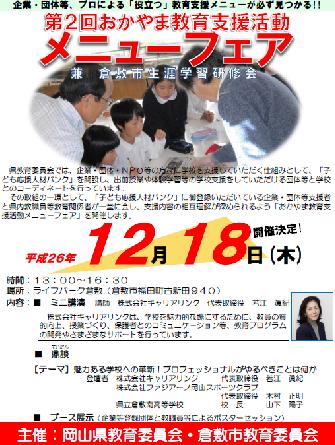

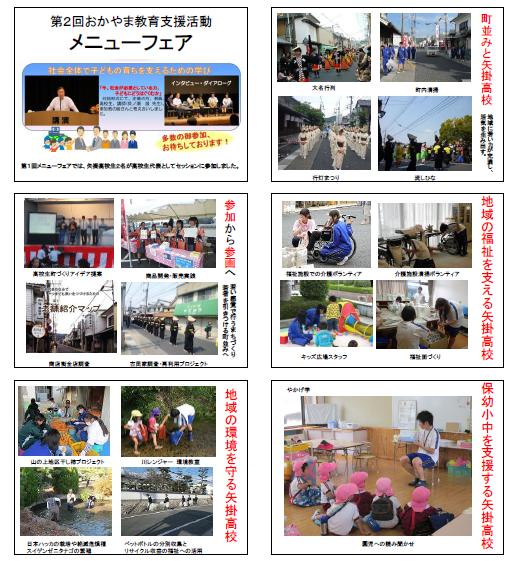

18日「第2回おかやま教育支援活動メニューフェア」でブース展示をしてきました。

ファジアーノ岡山の木村社長の話に感激。

このようなイベントでの楽しみは、新たな出会いと新たなネットワークの構築です。

今回も、多くの人に出会いました。

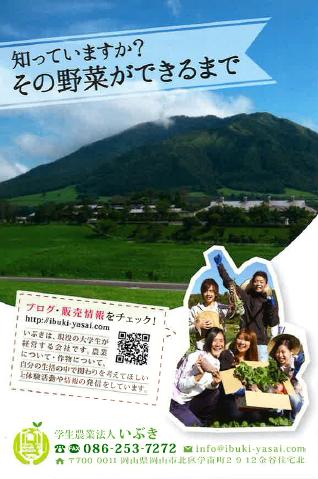

岡山大学に在学しながら、農業生産法人(株)いぶきを起業した梶岡洋佑さん

歌って踊って、子どもたちといっしょに林業体験する林業系ユニット”WOODY BOYS”の活動を進めるNPO「ふれあいサポートちゃてぃず」の湊照代さん

コラボできるといいですね。

明日の第4回やかげ学発表会に向けて、総合コース3年生は朝からリハーサルに余念がありません。午後からは、会場のやかげ文化センターに移動して予行演習です。

2年生は、2限3限と「やかげ学中間発表会」を行っています。

Permanent link to this article: https://www.yakage.okayama-c.ed.jp/wordpress/?p=14161

12月

18

本日、「第2回おかやま教育支援活動メニューフェア」が開催されます。

企業・団体等支援者と学校関係者等がブース展示や講演等を通じて、これからの子どもたちや学校支援のあり方について相互に理解を深めるとともに、保護者や学校だけでなく、企業等の様々な主体が子どもたちを支援する気運を醸成することをめざします。

昨年度第1回は、本校生徒2名がインタビュー・ダイアローグのパネラーとして登壇、貝ノ瀬滋先生(中央教育審議会委員、教育再生実行会議委員、全国コミュニティ・スクール連絡協議会会長)から「私たちが育てたいのはこのような子供たちなんです。この子たちが成果の証なのです。」と絶賛されました。

今回は、授業日ですので私一人参加してブース展示をして来ます。

Permanent link to this article: https://www.yakage.okayama-c.ed.jp/wordpress/?p=14141

12月

17

20日のやかげ学発表会に向け、総合コース3年生は、プレゼンテーションやポスターセッションの準備に慌ただしく過ごしています。昨日は、そのポスターの一部を見せてもらいました。素晴らしい出来です。きれいに仕上がっているのはもちろん、内容的にも充実しています。1年間をかけた体験活動が、表面的な捉えではなく、深い考察にも結びついています。当日が楽しみです。

ポートフォリオファイルも2冊びっしり。

ポートフォリオファイルも2冊びっしり。

また、岡山県立林野高校の「平成26年度MDP実践報告会」を参観させていただきました。林野高校では、生徒が自主的に計画・立案し、一人ひとりが将来の夢を育む取組を「マイ・ドリーム・プロジェクト(MDP)」と呼んでいます。中山間地域に位置する林野高校では、MDP活動を通じて持続可能な地域社会の形成者としての資質を育み「“ふるさと創造 林高隊”自分の住む地域をつくり発信できる人材、地域を支え、日本を支える人材、仕事を興す人材づくり」をめざしています。6月の“デアイ場(地域の達人講座)”9月の“むかし倉敷ふれあい祭り”、12月の実践報告会などの活動を通して様々な方々との「つながり」に気づかせ、深めていく「場」であると捉えています。

中山間地域の高校を中心に地域と密接に結びついた学習活動が盛んに行われるようになってきました。地域は大きな教室なのです。そのフィールドから新たな学びが生まれます。岡山県でも矢掛高校の「やかげ学」、林野高校の「MDP」、和気閑谷高校の「閑谷學」などを挙げることができます。

そのような地域と連携した学習として、吉本哲郎は、【地元学】を提唱しています。地元学とは、地元の人が主体となり、地域外の人の意見や視点を加えながら地元を調べ、 その地域独自の生活文化や伝統、歴史を見直すことをいいます。 その目的は、単にその地域のことを調べるだけ、知るだけではなく、地元の人がそれを意識することで活きた文化・活きた伝統をその地域に残すことができ、地域に根ざした地域づくりをすることにあります。

吉本氏の言葉の中に「風の人」「土の人」という言葉があります。これは、私が矢掛に来て以来使っている言葉です。学校の教職員は風の人です。外からの視点で見ると地元の人が気がつかなかったことが見えてきます。しかし、外の人はあくまでも助言者です。主役は地元の人たちです。

参考資料:地元学とは!

吉本哲郎

1948年水俣市生まれ。宮崎大学農学部卒業。1971年、水俣市役所に入る。都市計画課、企画課、環境対策課課長、水俣病資料館館長をへて、2008年退職。現在、地元学ネットワーク主宰。国内外で、地元に学んで人・自然・経済が元気な町や村をつくる地元学の実践にあたる。

地元学の入門書としては、【地元学をはじめよう (岩波ジュニア新書)】があります。

いきいきした地域をつくるために何が必要なのだろう?地域のもつ人と自然の力、文化や産業の力に気づき、引き出していくことだ。それを実行するための手法・地元学は、いま全国各地で取り組まれ、若い人たちも活発に動いている。調べ方から活かし方まで、自ら行動して地域のことを深く知るのに役立つ1冊。

Permanent link to this article: https://www.yakage.okayama-c.ed.jp/wordpress/?p=14130

12月

16

Permanent link to this article: https://www.yakage.okayama-c.ed.jp/wordpress/?p=14118

12月

15

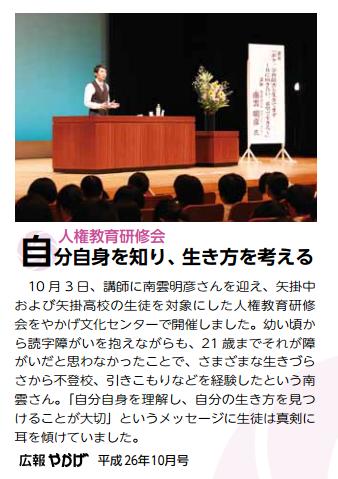

矢掛高校では、人権教育推進委員会が、人権教育通信「絆」を保護者の皆様にお届けしています。本校では、人権をを尊重する精神を養うことを何よりも大切に考え、日々の教育活動を行っています。3年間を通して計画的に、生徒たちが人権問題について主体的に考える機会を提供しています。

その中から、二学期に実施した2つの取組について、生徒の感想を紹介します。

人権教育講演会「ボク、学習障害と生きています。~共に向き合い、希望で生きる~」

人権上の課題 【発達障害】

10月3日に実施した南雲明彦氏の講演です。南雲氏は、自身がディスレクシアであることをカミングアウトされ、講演を続けています。多くの人から見れば読み書きができるということは、「普通」のことです。しかし、ディスレクシアである人からすれば自分たちに見えている見え方が「普通」のことであり、他者の「普通」とは異なるのです。いったい、「普通」というのは何なのか?というのが南雲氏の提起された課題でした。

人権教育LHR「児童虐待防止のために」

人権上の課題 【児童虐待】

11月18日には、1・2年生のLHRで児童虐待について考えました。児童虐待は重大な人権侵害です。児童虐待は過程という密室で起こるだけに対策が困難であるという特徴をもちます。また、単に虐待をする個人の問題として片付けられない面もあります。一人でも不幸な子供を減らすためには、社会全体でこの問題を考えることも重要です。

Permanent link to this article: https://www.yakage.okayama-c.ed.jp/wordpress/?p=14112

12月

12

Permanent link to this article: https://www.yakage.okayama-c.ed.jp/wordpress/?p=14102

12月

12

12月21日(日)、第16回山の上干柿まつりが開催されます。

矢掛町小田に山ノ上という集落があります。矢掛町の北西端です。200m~250mと標高が高いため甘柿の育たない環境でした。しかし、日当たりがよく、秋に霧が少ないという干し柿をつくるには最適であったことから古くから干し柿の生産が盛んになっていました。

山ノ上地区は名の通り山頂にあります。交通の便も悪く、高齢化率は約90%であり、このままでは持続可能な社会とは言えません。いずれ、住む人がいなくなってしまうかもしれません。

矢掛高校はESDの取組の柱の一つとしてこの山の上地区を取り上げています。幅広い世代に、山ノ上地区の魅力を伝えるとともに、中山間地域が抱える問題を把握し、山ノ上をその問題の解決のための活動の場にするというものです。矢掛高校では、山ノ上名物の干し柿作りのボランティアを継続してきました。また、干し柿の加工品などをメニューとした「雲の上カフェ」の計画にも加わっています。

山ノ上地区の魅力は、おいしい干し柿と豊かな自然です。持続可能な社会を構築するために自分達に何ができるのかを考えるきっかけになりました。

Permanent link to this article: https://www.yakage.okayama-c.ed.jp/wordpress/?p=14070

12月

11

ESDはEducation for Sustainable Developmentの略で「持続可能な開発のための教育」と訳されています。今、世界には環境、貧困、人権、平和、開発といった様々な問題があります。ESDとは、これらの現代社会の課題を自らの問題として捉え、身近なところから取り組む(think globally, act locally)ことにより、それらの課題の解決につながる新たな価値観や行動を生み出すこと、そしてそれによって持続可能な社会を創造していくことをめざす学習や活動です。

「持続可能な開発」のために教育が極めて重要な役割を担うことについては,1992年に開催されたリオ・サミットの際に認識され,2005年から始まる『持続可能な開発のための教育の10年』が国連総会において満場一致で採択されました。

そのESDの10年の最終年に当たる今年、岡山市と名古屋市で「持続可能な開発のための教育(ESD)に関するユネスコ世界会議」が開催されたのです。

岡山市で開催されたユネスコスクール世界大会高校生フォーラムには、新しい ESD 世代の代表として世界 32 ヶ国から私たち高校生が集まり、「日常生活と社会において持続性を阻害しているものは何か」、「持続性を促進するために重要なものは何か」というテーマで、身近な問題から話し合いを始め、共同宣言をまとめました。

フォーラムのキーワードは、”education”。各国の高校生が持続性を促進するために最重要なものとして教育を挙げてあげていたのです。環境、貧困、人権、平和、開発。すべての問題を解決するために必要なものは教育です。特に、発展途上国において、教育を受ける権利を行使できないことが、持続発展を阻害していると熱く語っていました。

その2014年のノーベル平和賞に女子教育の権利を訴えるマララ・ユフスザイと児童労働の撲滅をめざすカイラシュ・サティアルティが選ばれたことは、大変象徴的な出来事でした。2人の立ち位置・主張こそESDの本質なのです。2人の受賞記念スピーチでは、教育の意義が熱く語られていました。

マララ・ユフスザイのスピーチ(抄)

My great hope is that this will be the last time we must fight for the education of our children. We want everyone to unite to support us in our campaign so that we can solve this once and for all. Like I said, we have already taken many steps in the right direction. Now is the time to take a leap.

It is not time to tell the leaders to realize how important education is -they already know it- their own children are in good schools. Now it is time to call them to take action. We ask the world leaders to unite and make education their top priority.

私の大きな希望は、子供の教育のために私たちが闘わなければならないというのが、これで最後になることです。私は、皆様に子供の教育についての問題をきっぱりと解決できるよう私たちのキャンペーンをいっしょに支えていただきたいのです。私が言ったように、私たちはすでに正しい方向に多くのステップを踏んでいます。今こそ躍進するときです。

指導者に教育の重要性を理解させるときではありません。(彼らはすでに気づいています。)彼らの子供たちはよい学校に通っているのです。今は彼らに行動を呼びかけるときです。私たちは、世界の指導者が結束し、教育を最優先にすることを求めます。(訳 川上)

カイラシュ・サティアルティのスピーチ(抄)

There is no greater violence than to deny the dreams of our children. The single aim of my life is that every child is:

free to be a child, free to grow and develop, free to eat, sleep, see daylight, free to laugh and cry, free to play, free to learn, free to go to school, and above all,

free to dream.

子どもたちの夢を否定するほど、大きな暴力はない。

私の唯一の目標は、子どもたちが、子供らしく、育ち成長し、食べ、眠り、日ざしを仰ぎ、笑い泣き、遊び、学校へ行き、そのような自由をもつことです。そして、とりわけて夢見る自由をもつことです。(訳 川上)

Permanent link to this article: https://www.yakage.okayama-c.ed.jp/wordpress/?p=14040

12月

10

来年度も、全校生徒を対象にしたESD活動として、瀬戸内海の過疎化高齢化が進む白石島での研修や、中山間部におけるICT活用の先進地徳島県上勝町への視察、ユネスコスクールとして海外の高校生徒との交流や意見交換も継続して実施していく予定です。また、小・中・高の校種間交流も積極的に行い、こどもの視点からさまざまな提案を行ったり、行事に企画参加したりする街並みプロジェクトを随時実施していきます。このようなアクティブラーニングを実施するにあたって、ICTの活用は大きなツールになります。

中山間部と都市部の格差を縮めるためにICTは重要なツールです。たとえば本校が毎年研修視察に訪れる徳島県上勝町では、高齢者がタブレット端末を駆使し、葉っぱビジネスを展開し高収入をあげています。

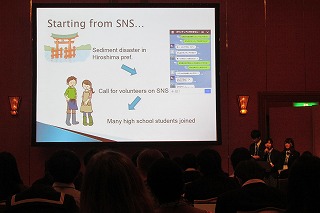

一方で、SNSの問題点が指摘されることも多いです。しかし、ユネスコスクール世界大会において、本校生徒が、「広島水害のときSNSを活用して高校生が自発的にボランティア組織を立ち上げ貢献した」ことを発表し、各国の高校生の共感を得ました。持続発展可能な世界をつくるために、ユネスコスクールとしてICTを活用し、中山間部を活性化したり国際協力を進めたりしていくことができるのです。

ESDの活動の中でICTがどのように活用でき、どのような効果をあげるのかを検証していきます。目前の現実に対しツールとしてICTを使いこなし、現実に生かすことができる力、これから求められる能力の一つです。

地域学の活動に積極的にICTを取り入れ、ICTを自分の考えを表現するツールとして効果的に活用し、情報収集や情報発信・パンフレットの作成・プレゼンテーションなどを積極的に行うことによって、中山間部を活性化させ、若者の定住化を図ることをめざします。とくに、本校には情報処理能力の高い地域ビジネス科の生徒がおり、普通科の生徒とコラボすることで相乗効果を期待しています。

現在、矢掛高校では、地域貢献活動が進路意識向上に役立ち、地域での活動を通じて地域学系や医療・福祉・教育系の大学への進学希望者が増加しています。普段の学校生活においても、地域との連携を意識する生徒が増えてきました。地域学の活動に積極的にICTを取り入れることで、これらの意欲が向上するとともに、情報系の進学希望者が増加することが期待されます。

また、次のような変容が見られることを期待しています。

| ○幅広い年齢層との交流、発表会やSNSよる交流を通して、コミュニケーショ ン能力やプレゼンテーション能力が伸長する。

○ツールとしてICTを利用することで人間関係を築く力、社会に参画し寄与する態度、ネット利用時の規範意識や公共心の向上が見られる。 ○「持続発展教育(ESD)」を視野に、単なる地域貢献活動にとどまらず、持続可能な社会の担い手としての意識をもち、ICTを活用して積極的に情報発信・情報収集する。 |

Permanent link to this article: https://www.yakage.okayama-c.ed.jp/wordpress/?p=14003

12月

09

だれもが、互いに人格と個性を尊重し支え合う社会を「共生社会」といいます。このような「共生社会」は、すべての人が、それぞれの役割と責任を自覚し、主体的に取り組むことによりはじめて実現できるものです。

障害者基本法には、すべての障害のある方に対し、「個人の尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい生活を保障される権利を有する」こと、「社会を構成する一員として社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会が与えられる」ことを宣言するとともに、「何人も、障害者に対して、障害を理由として、差別することその他の権利利益を侵害する行為をしてはならない」ことを明らかにしています。

12月9日は、1975年に「障害者の権利宣言」が国連総会で採択された日です。また12月3日は、1982年に「障害者に関する世界行動計画」が国連総会で採択された日です。これを記念して1992年の第47回国連総会で、12月3日を「国際障害者デー」とすることが宣言されています。

「国際障害者デー」である12月3日から我が国の「障害者の日」である12月9日までの1週間を「障害者週間」としています。

Permanent link to this article: https://www.yakage.okayama-c.ed.jp/wordpress/?p=14032

12月

08

いよいよ高校受験が目前に迫ってきました。矢掛高校の最大の特徴は、生徒1人1人を大切にすることです。学習相談、進路相談だけでなく、悩みや困りごとの相談まで、先生方がとことんつきあいます。そして、皆さんの夢や希望の実現に向け、最後までサポートします。先生と生徒がとても仲良く信頼しあっている高校です。とっても家族的な雰囲気です。

矢掛高校は「魅力ある学校」「地域とともにある学校」として、高い評価を得ています。岡山県初の【ユネスコスクール】として環境学習や町作り・国際交流等 に積極的に取り組んでおり、今年、岡山市で開催された世界大会では、学校をあげて取り組みました。

プレゼンテーションチームに入っていた女子生徒は、世界大会終了後も、世界の高校生の代表として名古屋で開かれた閣僚級会議に参加し、会議の概要を皇太子殿下に報告するとともに、パネルディスカッションのスピーカーを勤めました。

また、3年の男子生徒は「やかげ学」で考えたことを「私たちは未来に自分たちの考えを受け渡す必要がある」とレポートにまとめました。それがユネスコから高い評価を受け、日本代表としてパリのユネスコ本部で英語で発表してきました。そして、その成果が認められ先日国立大学進学を決定しました。

二人とも中学校時代は、特別な生徒ではありませんでした。友だちと楽しく過ごし、バスケットボールやサッカーの部活動に熱中する普通の中学生だったのです。矢掛高校に来て、自分が興味を持つことを見つけ、それに挑戦してきたのです。

また野球部は、東中国大会で優勝し、全国大会に出場しました。県新人戦でも優勝し、来年度も大きく期待しています。彼らも野球が好きな普通の中学生だったのです。他の部も実績を積み重ねています。

「今日より輝く明日のために」を見事に実現させた生徒たちは、私の誇りです。「みんなちがって、みんないい」 矢掛高校は、自分の個性を改めて自覚し、自信をもって一歩ずつ成長していける高校です。

この春、矢掛高校では一番北にある校舎【理科棟】を解体し、新築校舎を建設します。岡山県初のそして唯一の「県産材による木造校舎」です。矢掛にふさわしい、街並みの特色を生かした上で最新の設備を整えた素晴らしい校舎になります。パンフレットのロゴマークにも使っていますが、矢掛高校は次の100年をめざして、新しい一歩を踏み出したのです。

矢掛高校は、地域と共に歩む開かれた学校づくりをめざしています。

「地域を支え、地域に支えられる学校」として、様々な活動を行っています。矢掛の町は矢掛高校の大きな教室の一つなのです。

ぜひ、みなさんの入学をお待ちしています。いっしょに夢を見つけ、実現させましょう。

Permanent link to this article: https://www.yakage.okayama-c.ed.jp/wordpress/?p=13986