引き続き5月20日(水)・21日(木)と大宮ソニックシティーホールで開かれた全国高等学校長協会第68回総会・研究協議会に参加しています。研究協議の方向性では、次の3つがキーワードです。「高大接続」「グローバル化」「アクティブ・ラーニング」

◎高大接続改革の視点

高等学校教育、大学教育、大学入学者選抜は相互に密接に関連し合うものであり、新しい時代にふさわしい高大接続の実現のためには一貫した取組が必要であることから、三者の一体的改革に取り組む。特に、義務教育段階の取組の成果を発展させ、高等学校教育、大学教育、大学入学者選抜を通じて、「知識・技能」のみならず、知識・技能を活用して、自ら課題を発見し、その解決に向けて探究し、思考力・判断力・表現力や主体性・多様性・協働性などの真の学力の育成・評価に取り組む。大学入学者選抜の改革にあたっては、大学入試センター試験の改革とあわせて、個別選抜の改革を推進する。中教審答申で提言されているような既存の「公平性」をめぐる意識を改革し、一人ひとりが積み上げてきた多様な力を多様な方法で「公正」に評価し選抜するという理念をはじめ、社会全体で改革の必要性や方向性を共有して取り組む。

◎グローバル化に対応した英語教育改革

初等中等教育段階からグローバル化に対応した教育環境づくりを進めるため、小学校における英語教育の拡充強化、中・高等学校における英語教育の高度化など、小・中・高等学校を通じた英語教育全体の抜本的充実を図る。2020年(平成32年)の東京オリンピック・パラリンピックを見据え、新たな英語教育が本格展開できるように、本計画に基づき体制整備等を含め2014年度から逐次改革を推進する。

◎アクティブ・ラーニング

これからの時代を、自立した人間として多様な他者と協働しながら創造的に生きていくために必要な資質・能力の育成に向けた教育目標・内容の改善。課題の発見・解決に向けて主体的・協働的に学ぶ学習「アクティブ・ラーニング」の充実と、そうした学習・指導方法を教育内容と関連付けて示すための在り方。育成すべき資質・能力を育む観点からの学習評価の改善。

Permanent link to this article: https://www.yakage.okayama-c.ed.jp/wordpress/?p=15562

5月18日(月)・19日(火)、東京新橋ヤクルトホールでの全国商業高等学校長協会総会・研究協議会に参加しました。岡山だけでなく、鳥取・島根・広島の商業高校の校長と情報交換ができました。

西村修一 文部科学省初中局児童生徒課産業教育振興室教科調査官の講評をまとめました。

1 専門教科「商業」のねらい

(1)[生きる力]という生涯学習の基礎的な資質の育成

今後の商業教育の目指す方向の中に、自ら学び、自ら考える力などの[生きる力]という生涯学習の基礎的な資質の育成を重視するという基本的な考え方を取り入れ、商業教育のねらいを、継続教育を視野においた専門性の基礎・基本の教育に重点を移す。

(2)経済社会の変化に柔軟に対応できる能力の育成

今後の商業教育においては、望ましい人間関係の形成や社会生活上のルールの習得などの社会性、社会の基本的なモラルなどの倫理観の育成に努めるとともに、各分野の学習においては、マーケティング能力、国際交流能力、会計活用能力、情報活用能力という経済社会の変化に柔軟に対応できる能力の育成に重点を移す。

(3)ビジネスの基礎・基本の能力の育成

商業教育の対象を幅広くビジネス、商品の生産・流通・消費にかかわる経済的諸活動の総称として捉えるとともに、教科のねらいを従前の「経営管理的能力の育成にも配慮する」から「ビジネスの基礎・基本の能力の育成に配慮する」に改め、ビジネス教育の視点を明確にした。

2 「商業」を学ぶ目的と学び方

我が国商業においては、経済の国際化、情報化、サービス化の急速な進展に伴い、市場の国際化、オフィスの情報化、サービス産業の拡大等の変化が生じている。また、国際的な会計基準への移行、流通システムの合理化、新たなビジネスの創造などグローバル経済への一層の対応が求められている。商業を学ぶ目的は、「ビジネスの基礎・基本の能力」を身に付けること。ビジネスの基礎・基本の能力とは、豊かな人間性、創造性、ビジネスの理解力と実践力という3つの能力をいう。学び方は、1年次に商業の基礎的科目である「ビジネス基礎」、「簿記」、「情報処理」を学んだ後に、生徒の興味・関心に応じて四つの分野並びにそれぞれの分野の科目を選択して学ぶことができるようにしている。

3 資格取得

資格取得を目指した学習は、上級の資格を目指す者に対して知識や技能等の習得を確かなものにしている。反面、資格取得に偏りすぎると先生の指導も暗記中心の一方的教え込み型の指導に陥りやすいところもある。

Permanent link to this article: https://www.yakage.okayama-c.ed.jp/wordpress/?p=15543

1年生は明日からですが、2、3年生は本日から中間考査が始まりました。

The second and third grade students began to take mid-term exams from today.

Permanent link to this article: https://www.yakage.okayama-c.ed.jp/wordpress/?p=15529

5月18日(月)・19日(火)、東京新橋ヤクルトホールでの全国商業高等学校長協会総会・研究協議会に参加しました。お昼の休憩時間に、トークイベント 「丸の内×限界集落 東京の中心で地方創生を考える ~地方創生の今とこれからを丸の内から発信~」を参観しに行きました。モデレーターは小泉進次郎内閣府大臣政務官です。

寺田 親弘氏(Sansan株式会社 代表取締役社長) 「地方創生じゃないんです。ビジネスです。」

内閣官房まち・ひと・しごと創生本部事務局のリリースから紹介します。

5月18日(月)、丸ビル1F MARUCUBE(マルキューブ)にて、「地方創生の実現に向け、都市圏で働きながら、地方創生にどう関わり、何ができるか」について考えるトークイベント「丸の内×限界集落~東京の中心で地方創生を考える」を開催しました。

イベントでは、小泉進次郎内閣府大臣政務官がモデレーターを務め、ライフスタイル、企業のCSR/CSV、サテライトオフィス、クラウドファンディングなど、多様な分野で都市と地方をつなぐキーパーソンが登壇、パネルディスカッション形式で議論しました。会場には、300人を超える都市圏で働く層が集まり、議論に耳を傾けました。

■トークイベント 「丸の内×限界集落~東京の中心で地方創生を考える」概要

1.日 時: 5月18日(月) 12:05~13:00

2.会 場: 丸ビル1F「MARUCUBE」(東京都千代田区丸の内2-4-1)

3.パネリスト: 沢登 次彦氏(株式会社リクルートライフスタイル じゃらんリサーチセンター センター長)

寺田 親弘氏(Sansan株式会社 代表取締役社長)

小松 真実氏(ミュージックセキュリティーズ株式会社 代表取締役)

曽根原 久司氏(NPO法人えがおつなげて 設立代表者)

水田 博子氏(三菱地所株式会社 環境・CSR推進部主事)

小泉 進次郎 内閣府大臣政務官

4.内 容: 小泉政務官ご挨拶

パネリストのご紹介

パネルディスカッション

総括

フォトセッション

セミナー冒頭、小泉政務官より、地方創生の取り組みについてのスピーチがありました。小泉政務官は、「各地のニュースが、東京でも全国でも流れることが“地方創生”。地元を知る、東京を知る、日本を知ることが、2020年東京オリンピック・パラリンピックが終わった後に、私たちがどんな国をつくっていくのかにも繋がります」と、持続可能な社会を実現する意味について述べました。

続いてのトークセッションでは、パネリストとして沢登次彦氏(株式会社リクルートライフスタイル じゃらんリサーチセンター センター長)、寺田親弘氏(Sansan株式会社 代表取締役社長)、小松真実氏(ミュージックセキュリティーズ株式会社 代表取締役)、曽根原久司氏(NPO法人えがおつなげて 設立代表者)、水田博子氏(三菱地所株式会社 環境・CSR推進部 主事)の5名が登壇し、それぞれのテーマについて意見交換を行いました。

まず、沢登氏が「地域のためにできること、なぜ地方を想うのか」について、国内旅行実施率が年間で8%減少したことに言及しつつ、「地方が都会での暮らしを豊かにします。自分の生活に地方時間を取り入れてほしい」とメッセージを送りました。次に、寺田氏が「経営課題解決のためのサテライトオフィス活用~企業経営者の視点から」をテーマに、「東京での仕事の生産性に限界を感じているときに、神山町の人たちに出会い、サテライトオフィスを開設した」という自身の経験を基に「地方のためだけでなく、自社の利益のために、合理的な考えから、地方にセカンドオフィスをつくる考えが自然と浮かびました。リモートで働くことが前提となるであろう“未来の働き方”の当たり前をつくっていきたい」と考えを述べました。小松氏からは「クラウドファンディングによる参加」について、「投資を通じて、人と人、地域と地域がつながっていきます。お金と人の流れをつくっていきたい」と、寄付だけでなく投資であることが、お金を受け取る側の力にもなる、というメッセージと共に述べました。最後に、曽根原氏と水田氏が「都市農村交流と企業のCSR」をテーマに自身の活動について発表しました。曽根原氏は「日本の田舎は宝の山。丸の内の地酒をつくってヒットしたことで、東京でも話題化され、資源が田舎にたくさんあることを証明できたのではないでしょうか」、水田氏は「本業に生かすCSR活動は長続きし、事業にも地域活性にもプラスになり、お互いウィンウィンになります。そのような関係を引き続き構築していきたい」と述べ、耕作を放棄され荒れていた棚田が復活した写真に、会場から大きな拍手が起こりました。

最後に、都市圏で働く層へのメッセージとして、沢登氏「変わる地域の、力になる!」、寺田氏「自力をつける」、小松氏「投じて下さい」、曽根原氏「日本の田舎は宝の山」、水田氏「田舎へ行こう!」が披露されました。小泉政務官からは、「2020年後の日本」とのメッセージとともに、「2020年の東京オリンピック・パラリンピックはゴールではなく、私たちの世代はその後があります。人口が減っても、活力ある社会を次の世代に引き継いでいかなければなりません。壮大な流れは小さな取り組みから始まります。まず自分のふるさとや地方を知っていくことから、東京の課題を知り、そして日本の将来を考えるきっかけになればと思っています」と述べ、幕を閉じました。

Permanent link to this article: https://www.yakage.okayama-c.ed.jp/wordpress/?p=15547

求則得之 舎則失之

「求則得之 舎則失之」 校長室に掛けられている額です。書家としても名高い「五・一五事件」で凶弾に倒れた犬養毅から寄せられた書額です。「木堂」の号ではなく、「犬養毅」と本名が記されています。学校のため、威儀を正して謹んで書いたというご自身の姿勢が示されているとのことです。

1932年(昭和7年)5月15日に武装した海軍の青年将校たちが総理大臣官邸に乱入し、岡山県出身の内閣総理大臣犬養毅を殺害しました。この書がかかれたのは、その前年の昭和6年冬。昭和6年12月13日に第29代内閣総理大臣に就任しています。

求むるときは則ち之を得、舍つるときは則ち之を失う

と読みます。『孟子』盡心章句上 に書かれているものです。

「求めようとする心があれば、それを得ることができるが、その思いを捨ててしまっては、得るはずのものばかりでなく、心をも失ってしまう。」ということです。

求めるべきものは、すでに用意されています。あとは、それを求めようとするか否か、その人の心がけや意志によるものなのです。ただ漫然と思うだけではなく強く念じる心が行動を生み、やがて得ようとしていたものが見えてきます。

求則得之 舎則失之

是求有益於得也 求在我者也

求之有道 得之有命

是求無益於得也、求在外者也

『孟子』 盡心章句上

Permanent link to this article: https://www.yakage.okayama-c.ed.jp/wordpress/?p=15527

平成28年7月28日(木)~8月20日(土)、平成28年度全国高等学校総合体育大会が、岡山県を中心とする中国地方で開催されます。愛称は、「2016 情熱疾走 中国総体」、スローガンは、「美しく咲け 君の笑顔と努力の華」。7月28日桃太郎アリーナで総合開会式がおこなわれます。

岡山県では高校生活動推進委員会を立ち上げ、高校生の自主的活動を推進しています。本校、北川絵里子が県推進委員会の副委員長を勤めます。新入生オリエンテーションで活動について説明した様子が、2016 情熱疾走 中国総体facebookで紹介されました。

皆さんおはようございます。

県推進委員会の副委員長である北川さんが、新入生オリエンテーションでの活動の報告をしてくれました。

活動の感想を北川さんに聞くと、『1年生全員の前で話すのはとても緊張しましたが、みんな真剣に聞いてくれていて嬉しかったです。』とのことでした。

矢掛高校の皆さんありがとうございました。今後の活動も期待しています。

Permanent link to this article: https://www.yakage.okayama-c.ed.jp/wordpress/?p=15519

県立矢掛高校特別教室棟解体工事が本格的に始まりました。室内解体、窓枠撤去が終わり、とうとう建屋本体のみになってしまいました。重機も用意され、最後の解体に取りかかります。

Permanent link to this article: https://www.yakage.okayama-c.ed.jp/wordpress/?p=15509

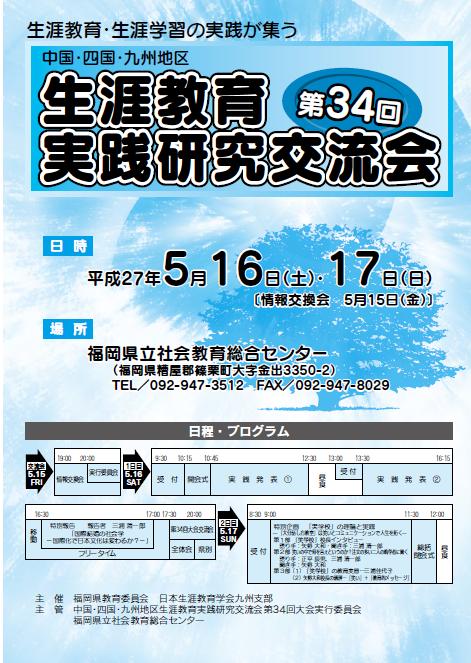

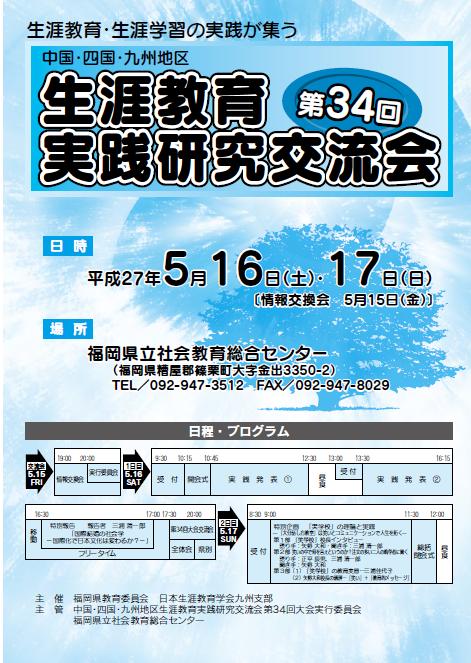

5月16日福岡県立社会教育総合センターで開催される第34回生涯教育実践研究交流会で、井辻美緒さんが「YKG60(矢掛小中高こども連合)の企画-発想-実践のサイクル」 というテーマで実践報告をします。

井辻さんからのメッセージです。

5月16日、福岡県で行われる第34回生涯教育実践研究交流会で、YKGの活動を報告させていただきます!!

去年一年間の活動を元に、 YKGが生まれた経緯や、活動内容、活動に参加した人たちの変化、関わり方、今後の課題などを中心によりたくさんの方にYKGを知っていただけたらと思っています。そして、様々な立場の方と交流し、つながっていけたらいいなとおもっています。

視野を広げ、サポートする立場としてより柔軟に対応できるよう、いろいろと学んでゆきたいです(*´▽`*)素晴らしいチャンスをありがとうございます!!

この交流会は、社会教育分野で我が国の代表的な研究者である三浦清一郎先生が立ち上げた伝統のある会です。4年前三浦先生を矢掛町にお招きして講演会を行ったことがあります。「受益者負担 手弁当」の会です。

Permanent link to this article: https://www.yakage.okayama-c.ed.jp/wordpress/?p=15498

9日、国際ソロプチミスト井原様による「高校生のボランティア活動を応援するつどい」が井原地場産業振興センターで開催されました。本校からも生徒会執行部を中心に参加しました。各校の取組を発表しました。矢掛高校は、ユネスコスクール世界大会の成果報告を中心にESD活動について発表しました。

第二部は、佐藤典子先生によるワークショップ「コミュニケ-ション能力を高めるために」。井原・矢掛地区の高校生の代表が一同に集まるよい機会です。

Permanent link to this article: https://www.yakage.okayama-c.ed.jp/wordpress/?p=15491

5月9日(土)に野球部が高梁城南高校と矢掛球場にて練習試合を行いました。

6 ― 1 勝ち 詳しくはこちらから

暑い中たくさんの応援をいただきました。これからもご声援よろしくお願いいたします。

Permanent link to this article: https://www.yakage.okayama-c.ed.jp/wordpress/?p=16142

先日、岡山県教育委員会教育問題懇談会第2分科会「これからの地域を担う人づくり」で、松田欣也教育委員が次のような助言をされました。

「Think globally,Act locally.」とよく言われるんだが、本当にそうだろうか。地方にいても地球規模、世界相手の活動はできる。それよりも大切なことは、自分たちの故郷、自分たちの地域、自分たちの国のことを知っているのだろうか。そしてそれらを「少しでもよくしよう」と思わない人間が、地球規模で物事を考えることができるのだろうか。これから求められるのは、自分たちの愛する郷土に尽くしつつ、地球規模で活動できる「Think locally,Act globally.」人材である。

大変共感させていただきました。

また、昨日本校同窓生の木口利夫氏から「興味深いエッセーが載っていましたので添付します。校長先生と猪熊さんなら話が合いそうだなと思いました。」とメールを頂戴し、エッセイを添付していただきました。筆者の猪熊建夫氏は、現在、週刊エコノミスト誌で『名門高校の校風と人脈』という連載記事を毎週執筆されています。「『グローバル』も良いけれど‥‥」と題されたエッセイの一部を引用させていただきます。

全国の高校、とりわけ名門といわれる高校では、「グローバル」がはやり言葉になっている。いわく「将来、グローバル人材になるべく…」とか、「グローバルな視点で考えられる人物の育成」などと、多くの高校の校長が生徒に語っている。実社会では「グローバル」は、すでに手垢のついた用語になっている。それが「高校業界」でにわかに流行している背景には、文部科学省の施策がある。

(中略)

発想の転換を求めたいところである。「ローカルで活躍できる人材の育成」を強調する校長がいてもいいのではないか。いてもいいのではないか。

地方の名門高校の生徒たちは、首都圏や関西の大学に進学すると、まず郷里に戻ってこない。大学を卒業しても、郷里に就職先は少ないからだ。 だがこの先、日本国の地方都市の半分近くは消滅する危機に直面している。大学卒業後は、率先して郷里に帰り「地方再生」に情熱をささげる人物が必要とされているのだ。 世はインターネット時代。地方都市でもベンチャー企業を立ち上げることはできる。「農業再生」も叫ばれている。耕作放棄地は、どの地方都市にもたくさんある。林業や漁業の後継者も不足している。

大都市の大学を卒業した後、お決まりのように大企業への就職を目指すのではなく、郷里に帰って「仕事を創出する」ことに励んでもらいたいのだ。

「SGH」ならぬ「SLH」、つまり「スーパーローカルハイスクール」という政策を、文科省は考えたらどうだろうか。

この視点から、室講演を総括します。

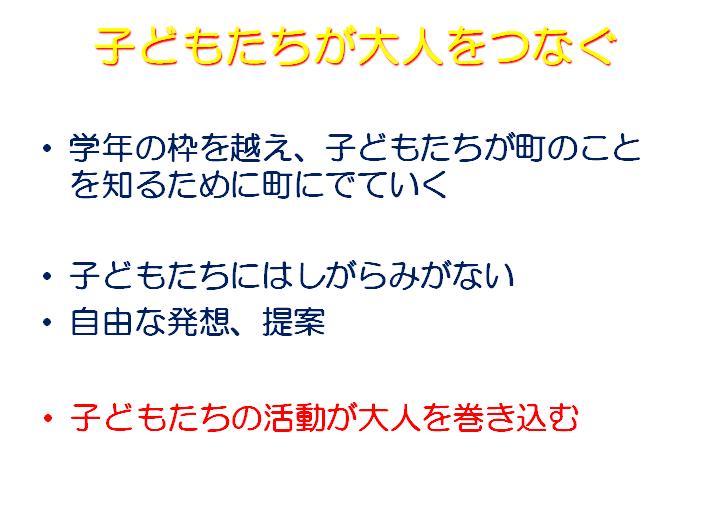

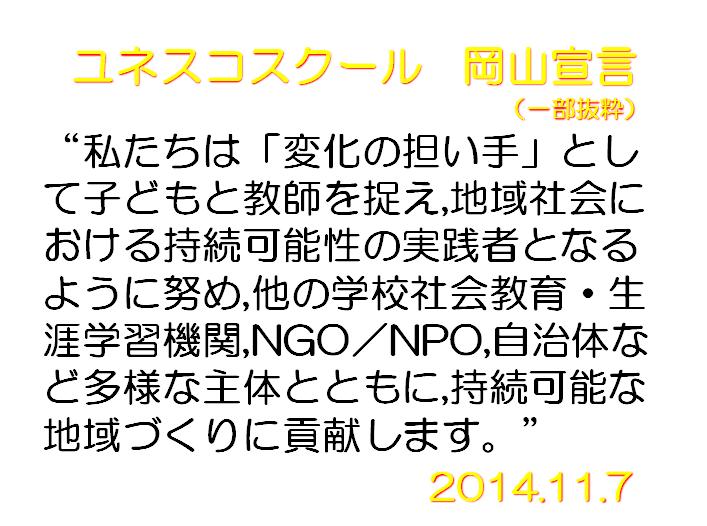

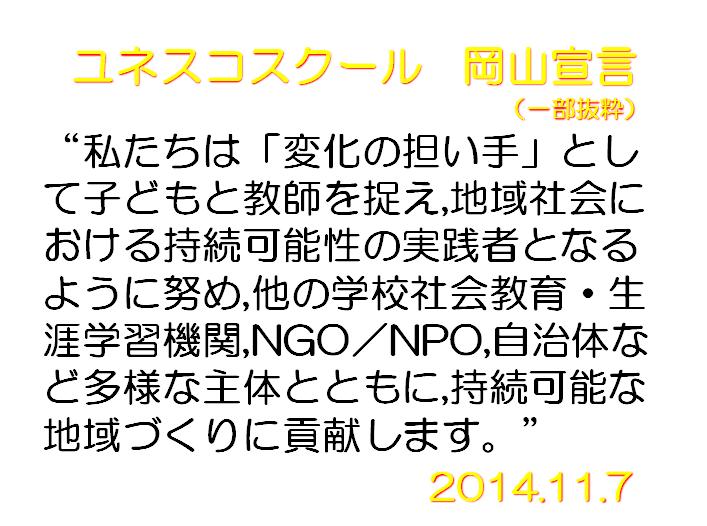

ユネスコスクール岡山宣言「私たちは変化の担い手として子どもと教師を捉え,地域社会における持続可能性の実践者となるように努め,他の学校社会教育・生涯学習機関,NGO/NPO,自治体など多様な主体とともに,持続可能な地域づくりに貢献します。」と高らかにうたいあげた。

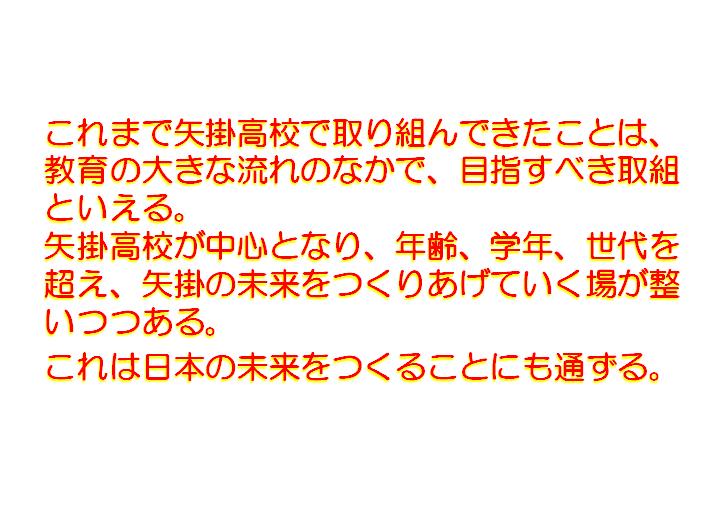

これまで、矢掛高校が取り組んできたことは、教育の大きな流れのなかで未来への先兵となる取組であると自己評価したい。これからも、矢掛高校が中心となり、持続発展の基盤を活かし、年齢、学年、世代を超え、地域の未来を真剣に考え、つくりあげていくことが求められるのである。これは日本の未来をつくることにも通ずる。

近々、猪熊建夫氏と面談できるよう、木口利夫氏にセッティングしていただけました。ありがとうございます。

Permanent link to this article: https://www.yakage.okayama-c.ed.jp/wordpress/?p=15485

5月1日、開校記念に当たり、矢掛高校ESDの礎を築いた岡山市立後楽館高校室貴由輝先生に講演をお願いしました。

室先生からのメッセージです。

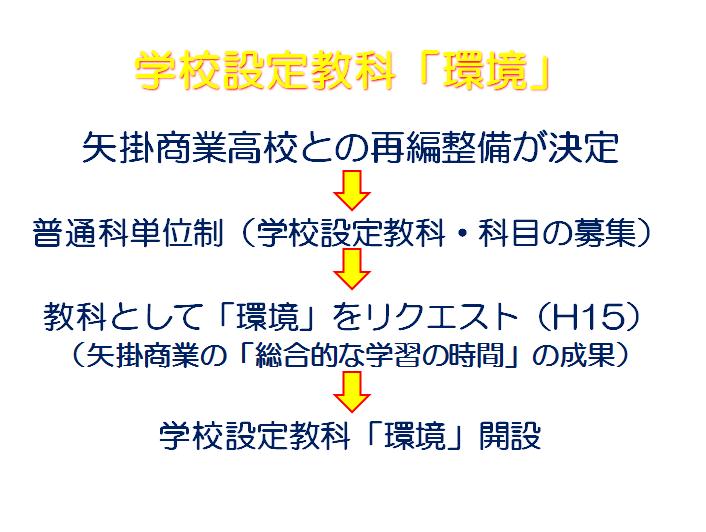

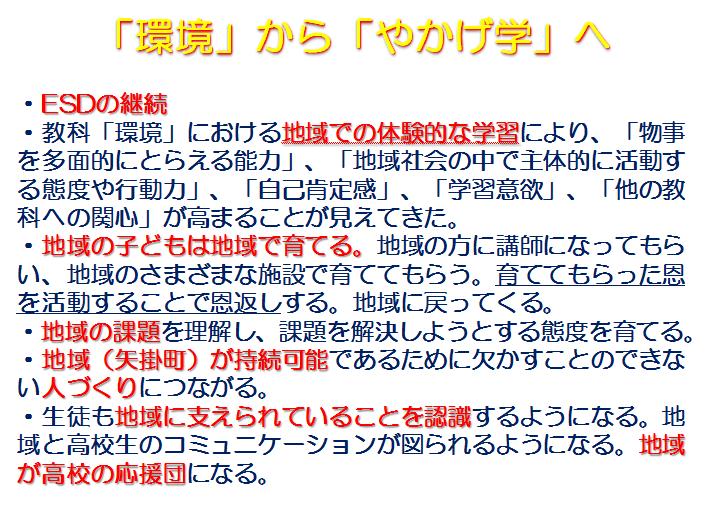

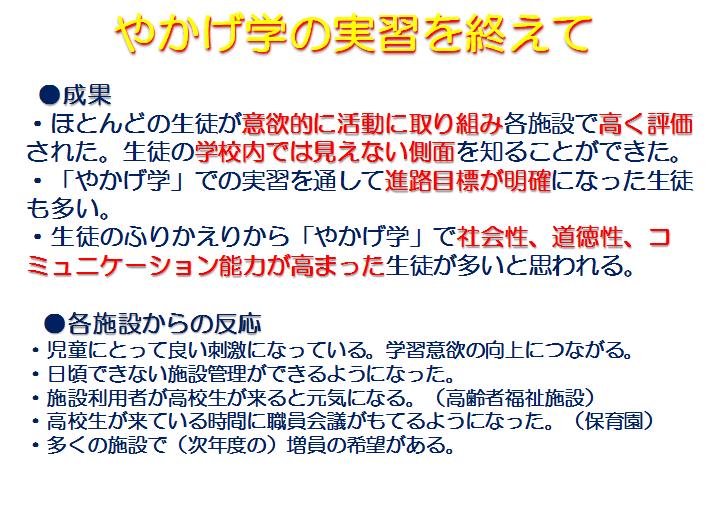

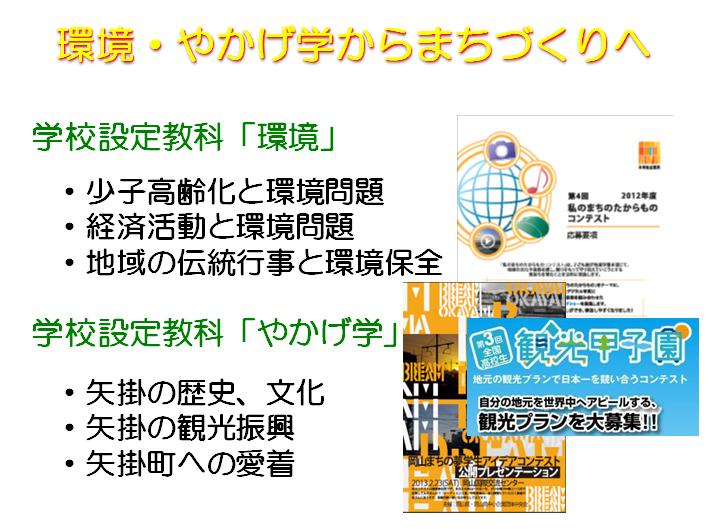

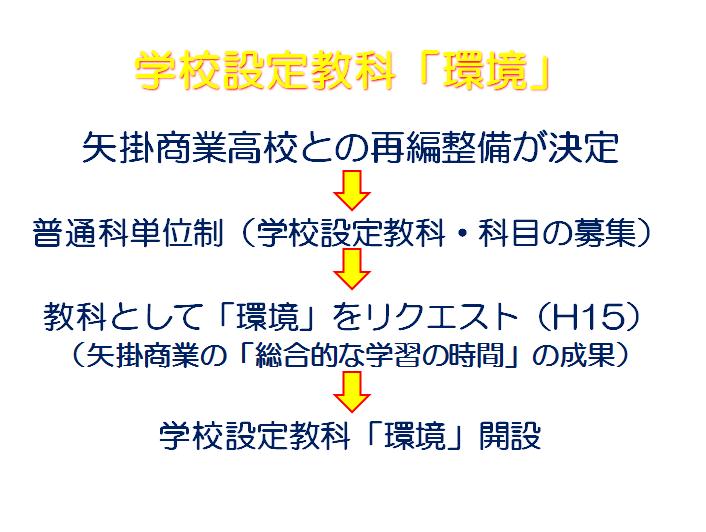

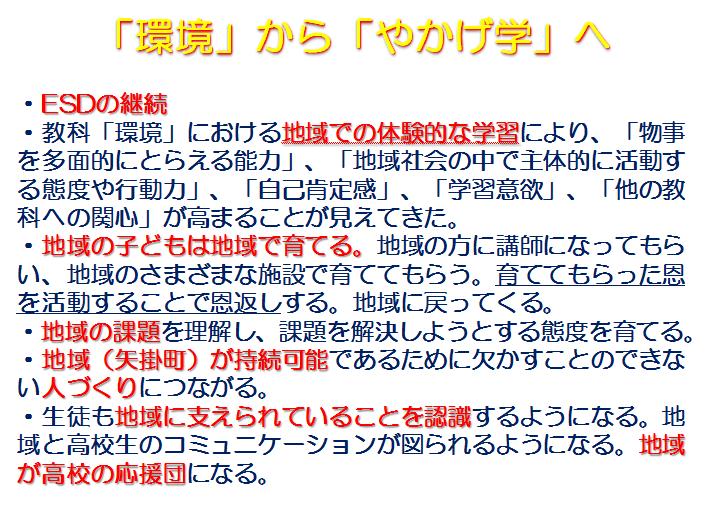

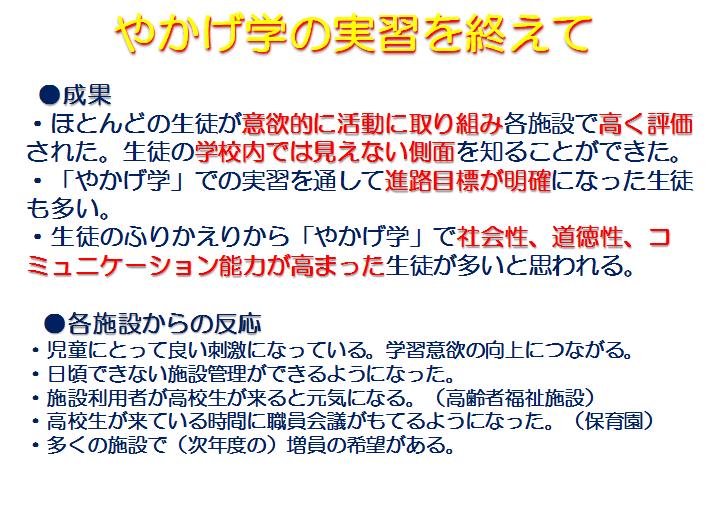

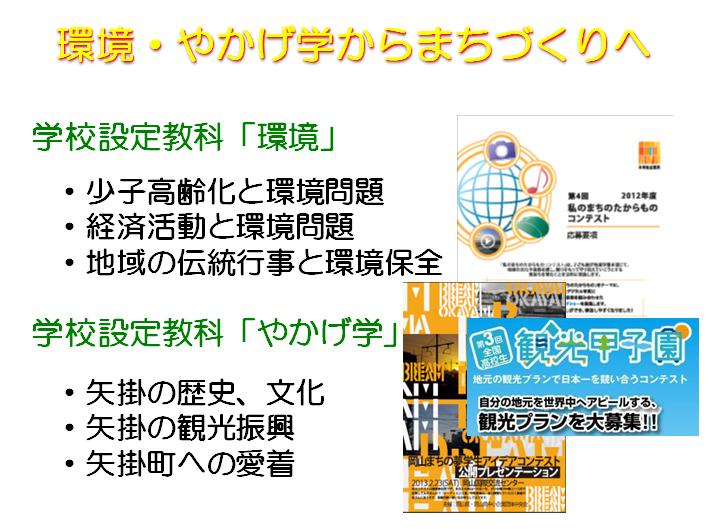

矢掛高校の開校記念式で「矢掛高校とESD」と題して、矢掛商業高校からはじまった矢掛高校とESDとの関わりについて話しました。

小田川にかかる流れ橋の上で、生徒たちと一緒に魚の産卵をみたことがきっかけで自然環境と生徒たちを結びつける活動が始まりました。

1999年頃のことです。

その後、数々の大切な人たちとの出会いがあり、徐々に環境教育として活動が広がり、やがてESDとして発展していきました。

準備不足で、きちんとまとめられなかったのですが、自然とのつながり、人とのつながり、そしてしっかりと未来をみることの大切さが、少しでも伝わっていればと思います。

貴重な機会を与えていただき、本当にありがとうございました。

開校から114年、これからの100年も地域とともに発展していくことを信じています。

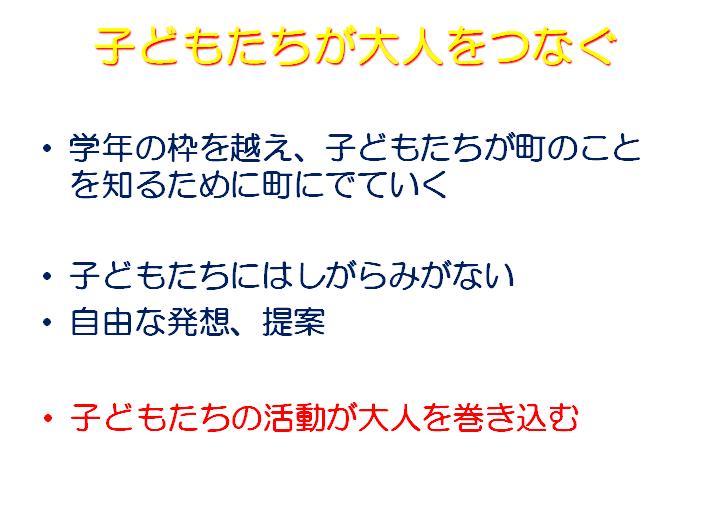

講演資料の抜粋です。

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

Permanent link to this article: https://www.yakage.okayama-c.ed.jp/wordpress/?p=15466

5月6日(水)に野球部が新見高校と水島中央公園野球場にて平成27年度備中地区総体3位決定戦を行いました。

2 ― 4 敗戦 詳しくはこちらから

強豪の新見高校の猛打の前に3位を獲得することはできませんでした。今シーズンの初戦は見事な勝利でした。今シーズンもご声援よろしくお願いいたします。

Permanent link to this article: https://www.yakage.okayama-c.ed.jp/wordpress/?p=15885

5月5日(火)に野球部が倉敷工業高校と水島中央公園野球場にて平成27年度備中地区総体準決勝戦を行いました。

1 ― 2× 敗戦 詳しくはこちらから

何とか追いついたものの、最後は力尽き敗戦となりました。この結果により岡山県総体への出場はなりませんでした。残る公式戦は夏の選手権大会のみ。ご声援よろしくお願いいたします。

Permanent link to this article: https://www.yakage.okayama-c.ed.jp/wordpress/?p=15878

5月4日(月)に野球部が総社高校と水島中央公園野球場にて平成27年度備中地区総体1回戦を行いました。

0 ― 0 (タイブレーク 2-1) 勝利 詳しくはこちらから

今シーズンから導入されたタイブレークまでもつれ込んだの初戦は、ハラハラの試合でした。

明日もご声援よろしくお願いいたします。

Permanent link to this article: https://www.yakage.okayama-c.ed.jp/wordpress/?p=15871

5月2日(日)に野球部が井原高校と井原高校グラウンドにて練習試合を行いました。

5 ― 1 勝ち 詳細はこちらから

ライバル校との一戦。これからも暖かいご声援よろしくお願いいたします。

Permanent link to this article: https://www.yakage.okayama-c.ed.jp/wordpress/?p=15864

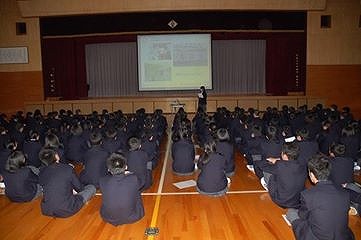

創立記念行事として、毎年恒例のESD講演会が行われました。

The annual event, ESD lecture meeting was held in the gym.

本日は、やかげ学の立ち上げから環境ESD、YKG60などお世話になっている、室貴由輝先生をお招きして、非常に貴重なお話を拝聴することができました。

Today Mr. Takayuki Muro, the contributor of establishing YAKAGE-study, the subject of Environment, YKG 60, and so on, came to our school and we could listen to his precious speech.

講演後の座談会でも活発な意見交換が行われました。

After the meeting, we had small talk session. Also, it was very exciting.

Permanent link to this article: https://www.yakage.okayama-c.ed.jp/wordpress/?p=15533

岡山県立矢掛高等学校は、明治三五年県内四番目の旧制中学校として開校された岡山県立矢掛中学校以来の伝統を受け継ぐ今年114年目を迎える歴史のある学校です。一世紀を越える長年の歩みの中で、二万人に及ぶ数多くの優れた卒業生を輩出し、郷土の社会経済文化の発展に多大な貢献をして参りました。

一方で、社会の情勢は日々変動し激動のときを迎えています。地球規模の環境破壊や、エネルギーや水などの資源保全が問題化されている現代では、人類が現在の生活レベルを維持しつつ、次世代も含む全ての人々により質の高い生活をもたらすことができる状態での開発を目指すことが重要な課題となっています。本校が取り組んでいるESDとは、「持続可能な開発のための教育(Education for Sustainable Development)」の頭文字を取ったものです。自らの考えを持って、新しい社会秩序を作り上げていく、地球的な視野を持つ市民を育成するための教育に期待が寄せられています。

本校におきましても、過疎化・少子化が進む中山間部で、学校自体が持続発展可能であることが喫緊の最重要課題となっています。学校の持続発展が矢掛町だけでなく、小田川流域地域の持続発展を担保するものであるからです。伝統に甘んじているだけでは持続発展はありません。常に状況を把握分析し、的確に判断し、戦略的に行動することが求められるのです。

2014年11月、岡山市でESD世界会議」が開かれました。これは2005年から世界中で取り組まれてきた「国連ESDの10年」の成果をまとめる会議で、世界中からESD関係者が岡山に集まり、その実践報告や今後の課題などについて話し合いました。矢掛高校もその中核メンバーとして多くの生徒が運営に関わりました。

地球的な視野を保って地域の活動に参加すること。あるいは地域の地道な活動を通して身につけた手法や能力をより広い状況の中で発揮できるようになること。それが矢掛高等学校の目指すESDなのです。

開校記念に当たり、矢掛高校ESDの礎を築いた、岡山市立後楽館高校の 室 貴由輝 先生をお招きし、講演会を企画しました。先生のお話を受け止め、それを参考にして、今後の自分自信の持続発展のために今何をすべきなのかしっかりと考えてください。

平成27年5月1日

岡山県立矢掛高等学校

校長 川上 公一

Permanent link to this article: https://www.yakage.okayama-c.ed.jp/wordpress/?p=15452

4月28日、春の球技大会を実施しました。男子はソフトボール、女子はバレーボールです。ご覧のように工事搬入路ができているので狭い運動場でがんばっています。体育館も夏休みには天井の耐震化を行います。

3年生にとっては”最後の”球技大会です。

Permanent link to this article: https://www.yakage.okayama-c.ed.jp/wordpress/?p=15425

4月29日(水)に野球部が岡山商大付属高校と練習試合を行いました。

2 ― 2 引き分け 詳しくはこちらから

春季県大会では悔しい敗戦。夏の選手権大会にむけて、ご声援よろしくお願いいたします。

Permanent link to this article: https://www.yakage.okayama-c.ed.jp/wordpress/?p=15857

1

1 2

2 3

3 4

4 5

5 6

6 7

7 8

8

投稿のRSS

投稿のRSS