6月22日(日)、第38会岡山県囲碁選手権大会で、本校の2年の 谷 開斗 さんが、4位入賞を果たしました。

私も副会長として、閉会式で表彰をしましたので、自校の生徒に表彰状とトロフィーを渡すことができ、大変うれしかったです。

閉会式後「次はもっと上位をめざします。」という力強い言葉。期待しています。

6月

24

6月22日(日)、第38会岡山県囲碁選手権大会で、本校の2年の 谷 開斗 さんが、4位入賞を果たしました。

私も副会長として、閉会式で表彰をしましたので、自校の生徒に表彰状とトロフィーを渡すことができ、大変うれしかったです。

閉会式後「次はもっと上位をめざします。」という力強い言葉。期待しています。

Permanent link to this article: https://www.yakage.okayama-c.ed.jp/wordpress/?p=11740

6月

23

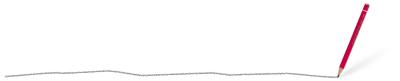

6月20日平成26年度第1回学校評議員会および学校関係者評価委員会を開催しました。

学校計画書についてのプレゼンテーションです。

「学力向上への組織的取組を継続できる学校」について、小山委員から、「組織は設立した時点から形骸化が始まる、継続させるためには不断の努力が必要である」との指摘を頂きました。継続させるためにはPDCAサイクルの確立が不可欠です。肝に銘じました。

楢崎委員からは、町との連携、コミュニティスクールについてのご意見を頂きました。

石井委員からは、地域貢献活動についての賞賛のご意見を頂きました。

本年度から新たに学校評議員を委嘱しました繁森委員からは、民間企業経営者の視点から学校経営について適切なご助言を頂きました。

ありがとうございました。

Permanent link to this article: https://www.yakage.okayama-c.ed.jp/wordpress/?p=11673

6月

22

1年生にとっては最初の大舞台、3年生にとってはラストの花道をかざる行事に出演してきました。

場所は倉敷市民会館。トップバッターをかざりました。

2年生はこのあとすぐ期末考査。しかし、そのあとは楽しみな修学旅行!

Permanent link to this article: https://www.yakage.okayama-c.ed.jp/wordpress/?p=11860

6月

20

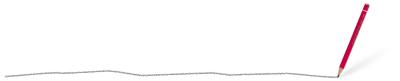

6月19日7校時、国語科授業研究を行いました。題材は「苔の衣」。古典です。「文法(特に識別)・重要単語に留意して、本文を正確に口語訳する」ことを目標にしています。

この授業研究には、県立玉島高校から尾崎指導教諭を助言者としてお迎えしました。

Permanent link to this article: https://www.yakage.okayama-c.ed.jp/wordpress/?p=11690

6月

19

先生方の努力で、矢掛高校生徒募集パンフレットが完成しました。

早速各中学校で配布です。

【クリックすると全ページ見ることができます。】

今年のキャッチコピーは「伸びる私 伸ばしたい私が そこにいる。」です。いかがでしょう。

あわせて、新しいロゴマークもできました。

「次の100年を目指して Aiming for the next 100 years」

持続発展を継続しつつ、矢掛高校は新しい100年をめざしていきます。

Permanent link to this article: https://www.yakage.okayama-c.ed.jp/wordpress/?p=11664

6月

18

何語を話しているかこの二人。わかりますか。

何語を話しているかこの二人。わかりますか。

矢掛高校にも国際化の嵐が。

アンニョンハセヨ~

Permanent link to this article: https://www.yakage.okayama-c.ed.jp/wordpress/?p=11747

6月

18

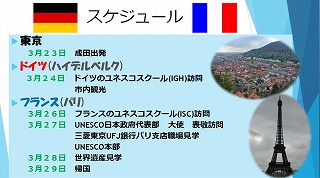

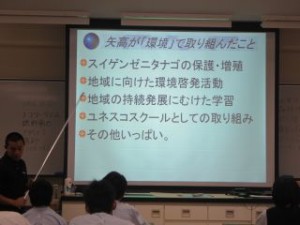

11月に岡山市で開催される「ESDに関するユネスコ世界会議」が、目前に迫ってきました。会議をPRするために「ESDの散歩道」がJR岡山駅南地下道で始まりました。世界大会の会場となるホテルグランビア岡山の地下にあたります。

岡山駅から新しくできるショッピングモールに続く地下道の両側のショーケースで世界会議をPRする展示をしています。県内の学校やプロジェクト参加団体などが行っている環境保護や国際交流などの活動を紹介しています。展示は、6月17日から11月10日までです。

本校の活動も紹介させていただいています。内容は、環境教育・地域貢献活動・国際交流など多岐にわたっています。

矢掛町役場にも『ミニESDの散歩道』ができました。

当地では、「持続発展」という言葉が、ごく普通に日常的に使われるようになってきました。

Permanent link to this article: https://www.yakage.okayama-c.ed.jp/wordpress/?p=11641

6月

17

岡山県ケーブルテレビネットワーク共同制作の「あちこち岡山」で、本校3年河上滉一さんが紹介されました。

ユネスコ協会「ESD作文コンテスト」で入選した河上さんが、副賞として参加した「ドイツ・フランス研修」についての報告会の様子を中心に、彼が取り組んでいる川面幼稚園での「やかげ学」の活動などを5分間にまとめてくれています。

本校の取り組んでいるESDについて的確にまとめられているので脱帽です。ESDを地域に広めるのには、まずもって地域メディアが積極的に広報啓発していただくことが大切です。矢掛放送様との連携協働は大変順調です。

高校生がボランティアやまちの仕事のお手伝いを通じて、いかに地域を支えることができるのかを作文に書いた河上さんは、ドイツやフランスの高校生達との交流の中で、世界の高校生達が行っている地域貢献について貴重な勉強をしてきたそうです。すごいのは、本校で取り組んでいる「やかげ学」を中心にパリのユネスコ本部でプレゼンテーションし、絶賛されたということです。もちろん英語で。ビデオでみても的確な発音には感激です。

そして、その成果は、研修報告会を通して矢掛高校全体で共有することができました。

「かわかみこういち」、彼は校長と同姓同名なのです。(漢字は違いますが・・・) 彼の卒業証書は、中学校も高校も、上も下も「かわかみこういち」。中学校時代から知っている私にとって、サッカー小僧の大きな成長に感無量です。

パリのユネスコ本部でのプレゼンテーション、研修報告会でも、河上さんは次のようにまとめて締めくくっています。

「やかげ学を通じ、持続発展可能な社会のためにできること---。こどもたちと触れあい関わり続けていくこと。その園児が『大きくなったら、河上先生のようになりたい』と考えてくれること。私の夢は園児たちが大きくなって矢掛高校に入学し、やかげ学の活動をしてくれることです。それが持続発展の一歩になると考えています。私たちは未来に自分たちの考えを受け渡す必要がある。それが私たちの考えるESDです。」(原スピーチは英語)

恐れ入りました。

Permanent link to this article: https://www.yakage.okayama-c.ed.jp/wordpress/?p=11631

6月

16

毎月第3日曜日に矢掛駅で行われる『井原線で得得市』にサイエンス部が参加し、化学実験教室を開きました。

今回は紫外線発色ビーズを使ったブレスレット作りを行いました。紫外線ビーズは、太陽光が当たらない状態では白色ですが、太陽光に含まれる紫外線が当たると色が変化する不思議なビーズです。紫外線が強いと色がより濃くなります。また、太陽光を当てないともとの白色のビーズに戻ります。これは紫外線によって表面の構造が変化し、光の反射率が変わるためです。

7、8月はお休みします。次回は9月に参加する予定です。

Permanent link to this article: https://www.yakage.okayama-c.ed.jp/wordpress/?p=11683

6月

16

平成26年度の第1回授業研究期間を6月9日から6月20日で実施しています。

第4校時 山口先生が3年D組でマーケティングの授業研究を行いました。本字の目標は「売り上げを増加させるための店舗販売戦略」を理解することです。

(売上高)=(来店客数)*(客単価) です。

来客数を増やすためにはどうすればいいか。1パック7円の卵【1000円以上お買い上げのお客様先着2000名限り】を例に考えます。

客単価を増やすためにはどうすればいいか。コンビニやスーパーの棚配列をみんなで話し合いながら考えていきます。

「戦略をもって販売することが、売上高増加につながる」ことを確認しました。これは、生徒募集と同じですね。

Permanent link to this article: https://www.yakage.okayama-c.ed.jp/wordpress/?p=11620

6月

13

平成26年度の第1回授業研究期間を6月9日から6月20日で実施しています。

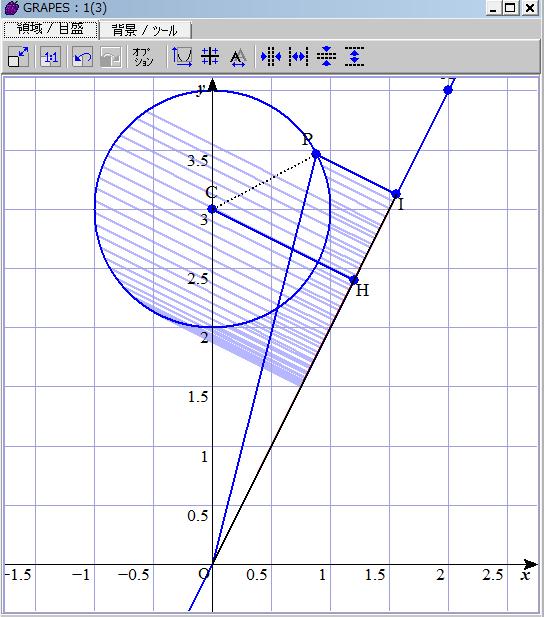

第5校時 仮谷先生が数学科の授業研究を行いました。

空間ベクトル(座標空間における図形)の内容です。

授業の工夫は、ICTを活用し、点を連続的に動かし、問題解決を図るというものです。

集中して真剣に取り組む生徒の姿は、すてきです。昼食後の5時間目とはいえ、全員必死です。素晴らしい。

かつて、1990年代、清水克彦氏、垣花京子氏が、フランスグルノーブル大学から作図ツールCabri-geometryを導入しました。私は、それを授業に取り込む実践研究を続けておりました。同時期、同世代である愛知教育大学の飯島康之氏が作図ツールGCを、大阪教育大学付属池田高校の友田勝久氏がグラフツールGrapesを開発し、ネット上でフリーソフトとして配布を始めていました。

その当時、日本数学教育学会論文発表会では、テクノロジは,なんと数学教育史とおなじ分科会でした。徹底的に批判され落ち込んでいたとき、高専の先生が、なぐさめてくれ「それでも地球は回っている」と言ってくれたことも懐かしい思い出です。

今回使用したのはグラフツールGrapesです。点がどの位置に来たとき、三角形の最大値をとるか。本当によく分かります。2次元で考察した手法を3次元に拡張していきます。3D-grapesを使います。

久しぶりに数学をした1時間でした。

Permanent link to this article: https://www.yakage.okayama-c.ed.jp/wordpress/?p=11601

6月

12

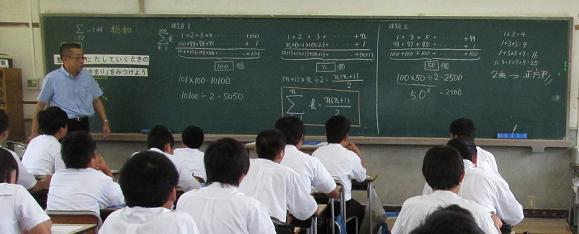

平成26年度の第1回授業研究期間を6月9日から6月20日で実施しています。

今回の学習指導要領改訂では,学校や生徒の実態等に応じて義務教育段階の学習内容の確実な定着を図るための指導を行うことを配慮すべきこととし、高等学校段階の学習に円滑に移行できるようにすることを重視しています。

一方で、高大連携を推進することで,生徒の学習意欲を高め、個々の興味・関心を持つ学問分野への理解を一層深めるとともに、主体的な進路選択を行うことができるようにすることも期待されています。

このように、小中高大の接続を意識した教育課程の編成が求められているのです。

また、家庭、地域社会との連携を深め、学校内外を通じた生徒の生活の充実と活性化を図ったり、学校同士が相互に連携を図り積極的に交流を深めたりすることも重視されるようになりました。

授業は、教室の中だけで完結するものではないというのが、最近の流れであり、視野を広くし積極的に学校の外へと飛び出していくことが求められています。

このような視点から「求められる授業力」を次のように捉えてみました。大きくは、様々な情報を集める力「情報収集力」と,集めた情報を整理し結合させて学習指導に生かす「情報活用力」の二つです。

Permanent link to this article: https://www.yakage.okayama-c.ed.jp/wordpress/?p=11590

6月

11

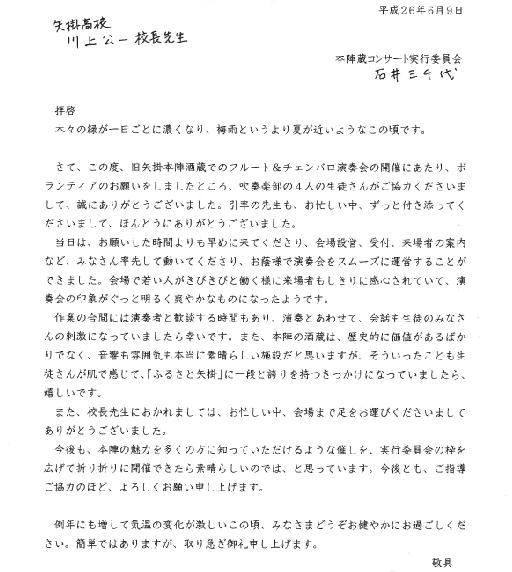

6月8日に開催された「本陣蔵コンサート」の実行委員会から、矢掛高校の地域貢献活動に対して御礼の手紙が届きました。

Permanent link to this article: https://www.yakage.okayama-c.ed.jp/wordpress/?p=11583

6月

10

高校の最大の使命は学業の習熟とそれに基づく個に応じた進路の保障です。矢掛高校では近年「学校改革は授業改革から」のスローガンのもと、様々な学力向上の取組を行い、着実に実績を残してきました。

平成25年度 英語授業研究

平成25年度 英語授業研究

「学力向上への組織的取組」に向けて、教科のチーム力向上とスキルアップを目的に年間3回の授業研究期間を計画しています。教科会議を活性化し、学力向上についての議論を行い、教材や進度等の情報共有を図り、授業改善から学力向上をめざします。

平成25年度 国語授業研究

平成25年度 国語授業研究

平成26年度の第1回授業研究期間は6月9日から6月20日で実施します。その中に、保護者・地域住民に対して広く授業を公開する授業参観日を6月12日午前中第1校時から第4校時まで行います。是非お越しください。

Permanent link to this article: https://www.yakage.okayama-c.ed.jp/wordpress/?p=11525

6月

09

6月7日(土) 地域のあちこちで、様々なイベントが開催されました。走り回った一日でした。最後まで参加できないイベントもありました。すみませんでした。

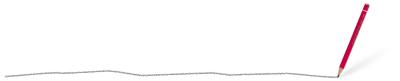

9:00 やかげ町家交流館谷山サロンでは、「矢掛の町の価値を見つけるブランズディ」が開催され、小学生・中学生・高校生が一緒になって、矢掛の新しい価値(ブランド)について話し合いました。

このたくさんの付箋は、こどもたちが真剣に考え、話し合ったものです。

10:00 矢掛農村環境改善センター研修室で、「親育ち応援講座高校バージョン 第1回保護者土曜セミナー」を矢掛高校PTAと矢掛町教育委員会の共催で開催しました。本年度から始めた新しい企画です。(詳しくはEarthriseをご覧ください。)

40人もの参加で、研修室がいっぱいです。次回は大ホールに会場変更しないといけないかも入れません。

関西から外部講師としてお招きしたのは、ファイナンシャルプランナーの丸山様。進学を家庭の経済面からも考えてみようという趣旨です。

「奨学金・教育ローン 経済的な理由を元に進学をあきらめる必要はありません。」

という結論に至りました。

11:10 総社市の国民宿舎サンロード吉備路で開催された、「第30回 矢中・矢女・矢高 倉敷たかつま会」にご招待いただきました。

倉敷たかつま会は、倉敷市を中心に結成されている同窓会支部で、毎年総会を開催されています。今回は、56名もの参加があり盛会でした。今後とも御支援御協力の程よろしくお願いします。

14:oo 矢掛本陣石井家酒蔵で、「第2回矢掛本陣 蔵コンサート」が開催されました。今回はフルート&チェンバロ演奏会です。蔵の響きはコンサートホールと違う独特なものがあります。チェンバロにはもう少し響きが欲しいかな。バロックリコーダーの演奏もありましたが、こちらは素朴な音色が蔵と共鳴していて素晴らしい音色でした。

このチェンバロは総社市在住の方が手作りしたというお話。感動しました。

この演奏会には、矢掛高校・矢掛中学校の生徒がボランティアスタッフとして参加しています。いす並べ、受付、会場整理と大活躍です。最近ボランティア募集のときには、中高どちらにも声をかけていただき、中高生が協力して活動しています。

水車の里フルーツトピアで開催された「農業体験 芋苗の植え付けとうどんづくり」にも、矢高生がボランティアスタッフとして参加していました。 残念ながら参加できませんでした。残念・・・。しかし充実した一日でした。

Permanent link to this article: https://www.yakage.okayama-c.ed.jp/wordpress/?p=11521

6月

07

昨日、本校を(も)会場に、今年も第1回英語検定が行われました。

みんなの姿は真剣そのもの。期待できそうです。

Permanent link to this article: https://www.yakage.okayama-c.ed.jp/wordpress/?p=11566

6月

06

教育実習で来られていた先生(先輩)の最終日でした。

女子バレーボールの授業でしたが、みるみるうちにみんな上達~~見習わねば・・・。

Permanent link to this article: https://www.yakage.okayama-c.ed.jp/wordpress/?p=11558

6月

06

平成26年6月2日(月)~8日(日)まで、岡山県教育委員会は「いじめについて考える週間」を設定し、さまさまな取組を行っています。

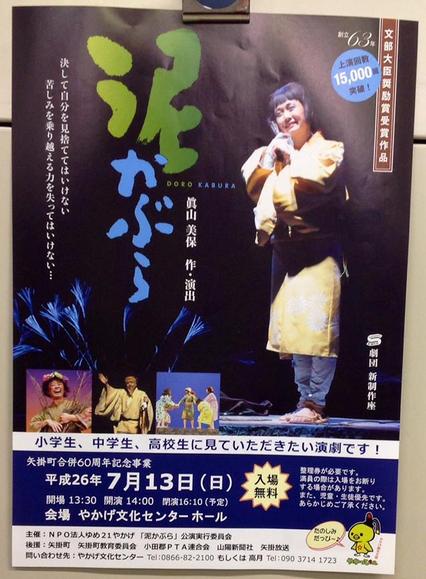

7月13日(日) やかげ文化センターで、新制作座による演劇『泥かぶら』の公演があります。本校生徒にも参加を呼びかけています。

【あらすじ】

みなし子の「泥かぶら」。いつも1人ぼっちの野生児。

今日もわけもなく石つぶてを浴びせかけられ、悔しさに荒れ狂っています。

そこへ旅の老法師が通りかかり、「きれいになりたい」と慟哭する少女に、

美しくなる方法を教えてくれました。

自分の顔を恥じないこと

どんな時にも にっこり笑うこと

人の身になって思うこと

この3つを守れば村一番の美しい人になれるというのです。

少女の心は激しく揺れ動きます、そして美しくなりたいという心が勝り

少女は懸命に努力を続ける日をおくります。

しかし美しくなるどころか益々人に馬鹿にされるのです。

少女が絶望の余りに泣き叫ぶ時、遠くから必死に呼ぶ声がします。

少女にとって初めての友達ができました。

孤独から抜け出た少女は、

猿でなければ登れないという山に薬草を求める貧しい農夫のために、

険しい山道を喜々として登り、薬草をとって軽々と駆け下りてきたのでした。

少女は想像もしない、農夫の感謝の言葉に驚きます。

その日から美しくなりたいことを忘れ、働くことに喜びを見つけた少女。

彼女が知った本当の美しさとは何だったのでしょうか・・・。

評論家の戸板康二氏は、次のように寄稿しています。

社会問題になっている学校での「いじめ」の実状を思い、昔の泥かぶらが、どんなにつらい日々を送迎したかと考えると、涙が出て来る。しかし、この芝居で、みにくくても、その顔を恥じず、いつでも二ッコリ笑い、人のために尽くそうとすれば、その人間は、かならず美しくなるということを、教えられる。ぼくは客席にいて、久しぶりに、声をあげて泣きたいほどの感動を受けた。(新制作座Webページから)

Permanent link to this article: https://www.yakage.okayama-c.ed.jp/wordpress/?p=11510

6月

05

平成26年6月2日(月)~8日(日)まで、岡山県教育委員会は「いじめについて考える週間」を設定し、さまさまな取組を行っています。

5月18日(日)、やかげ町家交流館で県立岡山盲学校講師で岡山県視覚障害者協会理事の竹内昌彦先生による講演「私の歩んだ道-見えないから見えたもの」が行われました。

竹内昌彦先生は、満州で生まれました。終戦後引き上げてこられ、警察官のお父様が矢掛警察署に勤務されるようになったので、矢掛の商店街にあった警察官舎で暮らしていました。矢掛小学校に入学しましたが、小学校2年のときに光を失いました。講演の中に出てくる「いじめ」の部分は矢掛でのことなのです。父の転勤で矢掛町から岡山市へ転校したあともいじめは続きました。しかし、竹内少年はくじけません。消火器の泡、砂場の砂、あらゆるものを味方につけ、いじめに立ち向かっていったのです。その後、岡山盲学校に移り、寮生活をするようになりました。そしてパラリンピック出場、大学進学、母校の岡山盲学校で教職に就く、という人生を送られています。

「いじめに負けてはいけない。」何度聞いても竹内先生のお話は勇気をいただけます。

竹内先生が、最後に見た光景そして脳裏に焼き付いているのは矢掛の町並みから見た夕焼けなのです。お会いすると「茶臼山は、今はどうなっている?」と矢掛での思い出を語られます。

モンゴルに盲学校を作る活動も順調に進んでおり,先日もNHKの全国放送で紹介されていました。

そして、ついに竹内先生の半生を描いた映画、『拝啓 竹内昌彦先生』の制作が実現します。

これまで、「本編無き予告編」を手作りで完成させ、各地で上映しながら本格映画製作へ向けて、支援の輪を広げて来ていたのですが、とうとう本編のクランクイン間近です。You tube で予告編が公開されています。

Permanent link to this article: https://www.yakage.okayama-c.ed.jp/wordpress/?p=11498

6月

04

環境の授業で身近な環境への意識と、本校の行っている環境への取り組みについて考察しました。

みんな意見を出し合って、真剣そのものでした。

Permanent link to this article: https://www.yakage.okayama-c.ed.jp/wordpress/?p=11572