矢掛町の広報誌「広報やかげ」には、毎号矢掛高校について取り上げている「矢高にロックオン」というページがあります。今月号でvol.24となり3年目に突入です。

「広報やかげ」のバックナンバーは、矢掛町のホームページで閲覧できます。

4月

21

矢掛町の広報誌「広報やかげ」には、毎号矢掛高校について取り上げている「矢高にロックオン」というページがあります。今月号でvol.24となり3年目に突入です。

「広報やかげ」のバックナンバーは、矢掛町のホームページで閲覧できます。

Permanent link to this article: https://www.yakage.okayama-c.ed.jp/wordpress/?p=10803

4月

18

本校で普通科探究コース・総合コース、地域ビジネス科がスタートして4年目を迎えます。一人一人の生徒によりきめ細やかな指導が可能なシステムを構築し、各コースで柱となる目標と特色ある取組を設けています。総合コースでは、学校設定教科として平成22年度から「やかげ学」を開設しました。「やかげ学」は、学校設定教科「環境」の中から、地域との連携やボランティア活動の部分を分化・発展させた教科として位置づけ、地域での活動体験を通して、達成感や充実感を持たせるとともに、自己の進路を模索する活動に結びつけることをめざしています。

「やかげ学」は、矢掛町と本校が協定を結び、矢掛町の施設において本校総合コース生徒が職場実習を体験する学校設定教科で、毎週木曜日の午後に実施しています。2年の「やかげ学Ⅰ」から3年の「やかげ学Ⅱ」にかけての2年間学習します。「やかげ学Ⅰ」は7月まで、矢掛町についての講義を中心に学習し、9月から実習を行います。「やかげ学Ⅱ」では、7月まで実習を行い、9月から活動のまとめとプレゼンテーションの準備を行い、最後に施設の方や地域の方、中学生を対象に報告会を実施し、活動を終えます。

地域との連携を重視した様々な形態の学習活動を通して、他者との関係性、社会との関係性、自然環境との関係性を認識し、「かかわり」「つながり」の重要性を理解する。また社会に積極的に寄与する能力を育成し、持続可能な社会が実現できるような価値観と態度を養うことを目的としています。「持続発展教育(ESD)」を視野に、単なる地域貢献活動にとどまらず、持続可能な社会の担い手を育成していきます。

総合コース2年の「やかげ学」。

総合コース2年の「やかげ学」。

1学期は座学です。

取組の特色

①矢掛町、矢掛町教育委員会と協定を結び、地域と密接に連携した活動である。

②「矢掛町とは」の講義の講師はすべて矢掛町の職員による出前講座である。

③1年間(2学年にわたって)約30回という長期間にわたって実習を行う。

④評価基準に基づき各施設で生徒の活動状況を観察して評価してもらう。

⑤本校生徒への効果だけでなく、受入施設側にも効果が期待できる活動である。(win-winの関係)

⑥やかげ文化センターで報告会を実施し、地域の方や中学生にも活動を知ってもらう。

総合コース3年の「やかげ学」。

総合コース3年の「やかげ学」。

1学期は今年度2回目です。矢掛町図書館には、2人が配属しています。

受入れ施設

① 老人福祉センター ② 水車の里フルーツトピア ③ たかつま荘 ④ やかげ郷土美術館

⑤ 矢掛町図書館 ⑥ 矢掛保育園 ⑦ 矢掛幼稚園 ⑧ 川面幼稚園 ⑨ 美川幼稚園

⑩ 山田幼稚園 ⑪ 矢掛小学校 ⑫ 川面小学校 ⑬ 美川小学校 ⑭ 三谷小学校

⑮ 山田小学校 ⑯ 中川小学校 ⑰ 小田小学校

咳等の症状があるときは、校内で活動します。

Permanent link to this article: https://www.yakage.okayama-c.ed.jp/wordpress/?p=10792

4月

17

Permanent link to this article: https://www.yakage.okayama-c.ed.jp/wordpress/?p=11142

4月

17

4月16日(水)に野球部が興譲館高校と倉敷市営球場にて春季大会地区予選代表決定戦を行いました。

9× ― 2 勝利

コールド勝ちをおさめ、6年ぶりの県大会出場を決めた。

4/26(土)から県大会が始まります。ご声援よろしくお願いします。

Permanent link to this article: https://www.yakage.okayama-c.ed.jp/wordpress/?p=10888

4月

17

4月1日をもって情報教室、商業パソコン教室のコンピュータ計86台をすべて更新しました。早速授業に活用しています。地域ビジネス科3年の生徒の感想は「とても使いやすくなった」ということです。しっかりと活用して、資格取得に役立ててください。

2A 社会と情報

2A 社会と情報

3D 商業技術

3D 商業技術

Permanent link to this article: https://www.yakage.okayama-c.ed.jp/wordpress/?p=10789

4月

16

岡山県では、「いじめ防止対策推進法」を受けて策定された国の「いじめの防止等のための基本的な方針」を参考に、「岡山県いじめ問題対策基本方針」を策定しました。

矢掛高校では「いじめの防止等のための基本的な方針」「岡山県いじめ問題対策基本方針」に基づき、「岡山県立矢掛高等学校いじめ防止基本方針」の策定を進めています。

いじめは、いじめられた生徒の教育を受ける権利を著しく侵害します。心身の健全な成長や人格の形成に重大な影響を与えるだけではありません。生命や身体に重大な危険を生じさせるおそれのある絶対に許されない行為なのです。どの生徒にも、どの学校にも起こり得ることを認識して、対策を講じる必要があります。

高校生になると、ある程度個人が確立されるため、周りに流されて集団で一人をいじめるような行為は減少します。一方で、携帯電話等を介してのSNSなどへの誹謗中傷の書き込みなどのネット上のいじめなど、いじめの方法や内容が巧妙化し、多様化するといわれています。

矢掛高校では、学校全体で早期発見に取り組むとともに、万一発生した場合には適切・迅速に対応してまいります。そのために「いじめ対策委員会」を組織しています。この委員会が中心になり、いじめ防止の研修の企画や早期発見のためのアンケート調査等に取り組み、「いじめ事象」に対応していきます。教員が日頃から生徒との信頼関係の構築に努め、生徒が「いじめ」を訴えやすい体制を整えることが大切です。担任・副担任を中心に、日々の教育活動を通して生徒の変化に絶えず気を配り、生徒の課題を早期に発見するように努め、生徒の情報は全教員が共有するようにしています。

中庭の藤が咲き始めました。

中庭の藤が咲き始めました。

Permanent link to this article: https://www.yakage.okayama-c.ed.jp/wordpress/?p=10788

4月

15

4月に入り、3年の就職希望者を対象とし就職に向けての指導が始まりました。4月11日には、初めての面接指導です。挨拶は、しっかりできています。態度もなかなかよろしい。内容については、一層磨きをかけていく必要がありそうです。

東京経営者協会の調査では、

の6つを、面接で評価すると答えています。これらは、日頃の生活の中できちんと身につけていくものです。がんばりましょう。

Permanent link to this article: https://www.yakage.okayama-c.ed.jp/wordpress/?p=10742

4月

14

4月12日(土)に野球部が総社高校と倉敷市営補助球場にて春季大会地区予選を行いました。

0 ― 0 (タイブレーク 1× - 0)勝利

延長12回でも決着がつかず、タイブレークで勝利しました。次は4/13(日)に有漢スポーツパークで倉敷工業高校との試合があります。ご声援よろしくお願いします。

Permanent link to this article: https://www.yakage.okayama-c.ed.jp/wordpress/?p=10882

4月

14

ちょっと自己紹介を

川上 公一(かわかみ こういち)

1956年淡路島生。岡山大学教育学部卒業。専攻は代数学,数学教育学。教材開発・授業実践及びテクノロジを数学教育に取り入れる取組を中心に活動。岡山県内公立中学校,岡山大学教育学部附属中学校等を経て,2010年度から2012年度まで矢掛町立矢掛中学校校長,2013年度から岡山県立矢掛高等学校長。現在に至る。

文部科学省「個に応じた指導に関する指導資料(中学校数学編)」編集委員。1997年第9回松下視聴覚教育研究賞理事長賞受賞,「数学科における授業ネットワークの構築」。2002年第18回東書教育賞最優秀賞,「実験・観察をとり入れた関数の学習」。

主な論文「テクノロジを利用した授業 : その現実・効果と問題点・今後の課題」数学教育論文発表会論文集35,2002 他。

主な著作「中学校数学科中1ギャップを撃退する指導のアイデア36 (明治図書) 」,「数学科 中1ギャップ撃退トレーニングワーク 算数のつまずきを6時間で克服する本(明治図書) 」他。

明治図書『教育科学 数学教育』に「Math-Cut Studium 授業ライブ」を連載(2006年4月号~2007年3月号)。

所属団体 岡山大学男声合唱団コールロータスOB会 山陽カルチャーマウンテンクラブ 矢掛山楽会 岡山大学算数数学教育学会 やかげ町並みこども連合

このように、主として中学校における数学教育に取り組んできました。矢掛中学校に来て小中連携がとりやすい環境となり、数学科における中一ギャップは、どうして起きるのか、どうすれば解消できるかなどの研究を続けてきました。また、テクノロジの分野では、すべての教室に電子黒板を導入したことで、「すべての教科・すべての学年で指導用デジタル教科書の導入」というかなり先進的な実験をさせていただきました。ただ、今までのように授業実践を通しての研究ではなく、環境を整えるとどういうOUTPUTが得られるかという方に自分の研究の力点が移ってきています。

高校に異動してから、この機会をうまく活用した研究を行いたいと考え、「数学科における中高連携」について考察を始めています。一年間の取組の成果をまとめたところ、雑誌「教育プロ」が2014年3月18日、同誌【オピニオン】として「数学科における中高連携から高校数学とのなだらかな接続を志向する中学校数学科授業への提案」を全文掲載して頂きました。

論文は、以下から見ることができます。

1 本 文

2 実践事例

3 参考資料

Permanent link to this article: https://www.yakage.okayama-c.ed.jp/wordpress/?p=10695

4月

11

本日、毎年恒例の1年生高妻山ハイクが行われました。

が、ちょっとみてください。新入生が積極的にALTの先生とコミュニケーションをとっていますね。

今年はユネスコ世界大会に積極的に関わっていく矢掛高校。楽しみな新年度です。

Permanent link to this article: https://www.yakage.okayama-c.ed.jp/wordpress/?p=11176

4月

11

矢掛高校の校歌の出だしは、「朝に仰ぐ高妻の 高き叡知を身にしめて」です。

学校の北にある高妻山は、矢掛の里山として愛されています。この山塊に1年生がハイキングに行きました。クラスの親睦を深め、矢掛の自然に触れることが目的です。

高妻山(標高380m)は矢掛の町並みの北にそびえる矢掛町民にとってもっとも身近な山で、ピークがいくつかあり、「高妻山森林公園」として整備されています。

学校を出発し、亀島キャンプ場~育成牧場~水車の里フルーツトピアと歩きました。

「水車の里フルーツトピア」のある地域は、車谷と呼ばれています。大谷川の水を利用した水車小屋が過去に17カ所あったといわれています。この水車で、小麦・米・そばなどを製粉しました。その粉を利用して、うどんやそうめんを作る製麺業が発達していました。その名残が、吉備真備公園にある館址亭のうどんです。

Permanent link to this article: https://www.yakage.okayama-c.ed.jp/wordpress/?p=10715

4月

10

入学してまもなくですが学校についてのいろんな説明会を開きました。

新入生の目は常に真剣そのものです。楽しみですね。

新入生の目は常に真剣そのものです。楽しみですね。

Permanent link to this article: https://www.yakage.okayama-c.ed.jp/wordpress/?p=11165

4月

10

本校玄関に生けていただいている生花、ピンクはキクモモ(菊桃)菊咲きの花桃です。黄色はレンギョウ(連翹)といいます。連翹という漢字は趣があります。

学年始の様々な行事を終え、いよいよ授業開始です。1年生は、初めての高校の授業です。各教科からガイダンスを受けています。

国語

国語

数学

数学

英語

英語

2・3年生も新しい課程のスタートです。コース集会・オリエンテーション・ガイダンスとさまざまな活動に取り組みました。目標に向け一年間の活動の計画を立てる大切な機会です。

3年総合コース集会

3年総合コース集会

そして、今日は木曜日、本年度初回の「やかげ学」の日です。3年総合コースの生徒たちは元気に出かけていきました。

Permanent link to this article: https://www.yakage.okayama-c.ed.jp/wordpress/?p=10730

4月

09

午前中、矢掛町立矢掛中学校入学式に参列させていただきました。大変暖かい日で、104名の新入生が元気に登校していました。3年後には、是非本校に進学してほしいものです。明日10日は、幼稚園の入園式です。

本校の新入生は、早速課題テストに取り組んでいます。4校時終了後、生徒会主催による対面式が行われました。

そして新入生にとっては、初めての高校での昼食です。今まで給食でしたので、さあどんな様子でしょうか。

午後は身体計測、そしてその後、部活動紹介が開催されます。どの部もリクルートに邁進しています。

Permanent link to this article: https://www.yakage.okayama-c.ed.jp/wordpress/?p=10703

4月

08

本日、平成26年度岡山県立矢掛高等学校入学式を挙行いたしました。矢掛高校の象徴である白塀越しの桜も満開となり、すがすがしい春の日の元での入学式でした。生徒代表の宣誓を披露します。

長かった冬も終わり、うららかな春の佳き日、私たち130名はこの矢掛高校に入学します。矢掛高校は、創立113年の歴史を誇る伝統校であるとともに、持続可能な社会をめざし、地域貢献活動にも力を入れた、ユネスコスクールです。私たちは、この矢掛高校の生徒になり、希望に満ちあふれた気持ちでいっぱいです。将来に向かって積極的に勉強しようとしている人、部活動や学校行事に一生懸命取り組もうとしている人など、皆、この矢掛高校で自分を見つめ、可能性を広げ深めていこうと考えています。私も、ここで、自分が進むべき道を、見つけたいと思います。

私たちは今日、矢高生となった多くの仲間とともに、一つ一つの出会いを大切にし、勉強にも学校行事にも、部活動にも、精一杯取り組んでいくつもりです。未熟な私たちですが、先生方ご指導よろしくお願いします。

この伝統ある矢掛高校で、充実した3年間を過ごし、しっかりとした学力や行動力を身につけ、立派な社会人となれるよう努力することを、ここに誓います。

今、部活動紹介のパンフレットが完成し、生徒会役員の諸君が校長室までもってきてくれました。

午後からは、2・3年生の始業式です。

矢継ぎ早に学年はじめ行事が続きますが、こうやって新しいスタートが切れるのですね。

Permanent link to this article: https://www.yakage.okayama-c.ed.jp/wordpress/?p=10633

4月

07

桜の木の下で~。きれいに咲き誇っています。

明日は入学式。みなさんのご入学を心よりお待ちしています。

Permanent link to this article: https://www.yakage.okayama-c.ed.jp/wordpress/?p=10684

4月

07

ユネスコスクールは,ユネスコの理想を実現する学校です。そのために、持続発展可能な教育を推進しています。

ユネスコスクールは、1953年、ASPnet(Associated Schools Project Network)として、ユネスコ憲章に示された理念を学校現場で実践するため、国際理解教育の実験的な試みを比較研究し、その調整をはかる共同体として発足しました。2013年には60周年を迎えます。世界180カ国で約9,000 校がASPnetに加盟して活動しています。日本国内では、2013年9月現在、615校の幼稚園、小学校・中学校・高等学校及び教員養成系大学がこのネットワークに参加しています。日本では、ASPnetへの加盟が承認された学校を、ユネスコスクールと呼んでいます。ユネスコスクールは、そのグローバルなネットワークを活用し、世界中の学校と交流し、生徒間・教師間で情報や体験を分かち合い 、地球規模の諸問題に若者が対処できるような新しい教育内容や手法の開発、発展を目指しています。

文部科学省と日本ユネスコ国内委員会は、ユネスコスクールを持続可能な開発のための教育(ESD:Education for Sustainable Development)の推進拠点と位置づけ、加盟校増加に取り組んでいます。

2014年11月、岡山市で「ESDユネスコ世界会議」が開かれます。これは2005年から世界中で取り組まれてきた「国連ESDの10年」の成果をまとめる会議で、世界中からESD関係者が岡山に集まり、その実践報告や今後の課題などについて話し合うものです。ESD領域では初となる本格的な「世界会議」です。現在、ESDの地域実践拠点は世界中に85地域あるのですが、日本の地域実践拠点としては、仙台、横浜、中部、神戸、岡山、北九州の6か所が指定されています。その一つである岡山で、世界を代表する会議が開催されるということで、今その大会に向けた準備が岡山市を中心に急ピッチで進められているところなのです。

同時開催の愛知会場で主に政府関係者の会議が開かれるのに対して、ここ岡山会場では世界中の「ユネスコスクール」から生徒や教師が集まってくるところにその特徴があり、世界の若者たちの“生の声”を集めて、未来の世界についてディスカッションを行う。それが岡山での世界会議のイメージになります。当然、岡山県最初の「ユネスコスクール」である「矢掛高校」がこの会議で果たす役割も大きいと思われ、来年度に向けた準備は、本校でも本格的に始動しているところです。

ESDとは、持続可能な開発のための教育(Education for Sustainable Development)の頭文字を取ったものです。

地球規模の環境破壊や、エネルギーや水などの資源保全が問題化されている現代において、人類が現在の生活レベルを維持しつつ、次世代も含む全ての人々により質の高い生活をもたらすことができる状態での開発を目指すことが重要な課題となっています。

このため、個人個人のレベルで地球上の資源の有限性を認識するとともに、自らの考えを持って、新しい社会秩序を作り上げていく、地球的な視野を持つ市民を育成するための教育に期待が寄せられています。

「持続可能な開発」を進めていくために、あらゆる領域から、学校教育、学校外教育を問わず、国際機関、各国政府、NGO、企業等あらゆる主体間で連携を図りながら、教育・啓発活動を推進する必要があります。この教育の範囲とは、環境、福祉、平和、開発、ジェンダー、子どもの人権教育、国際理解教育、貧困撲滅、識字、エイズ、紛争防止教育など多岐にわたるものです。

ESDで培いたい 「価値観」

ESDを通じて育みたい 「能力」

ESDが大切にしている 「学びの方法」

Permanent link to this article: https://www.yakage.okayama-c.ed.jp/wordpress/?p=10671

4月

06

4月5日(土)に野球部が高梁城南高校と倉敷市営補助球場にて春季大会地区予選を行いました。

1 ― 2 敗戦 詳しくはこちらから

チャンスは多かったが、相手の堅守にはばまれ、ホームベースが遠い試合でした。この試合に敗れたため、4/12(土)に有漢スポーツパークで総社高校との敗者復活戦へ回ります。ご声援よろしくお願いします。

Permanent link to this article: https://www.yakage.okayama-c.ed.jp/wordpress/?p=10778

4月

03

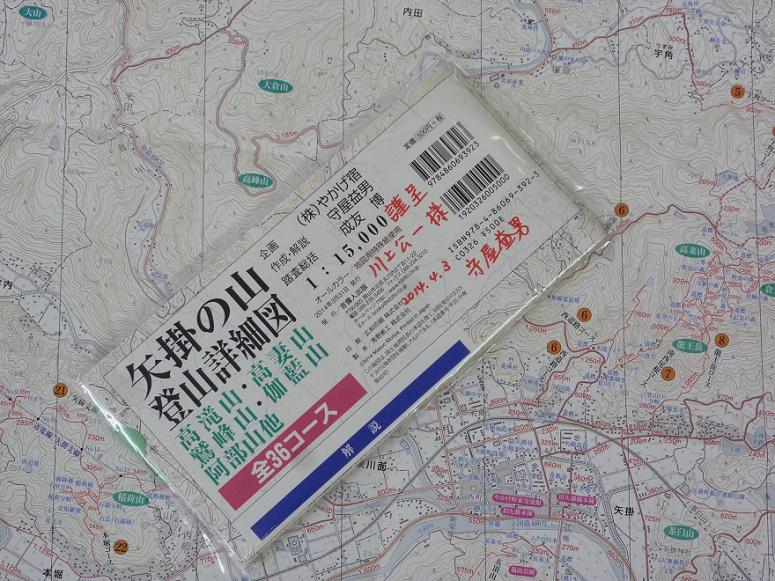

矢掛の山登山詳細図の販売が開始されました。

ESDの一貫として環境教育に取り組んでいる矢掛高校としては大変参考になる資料です。私も作成に協力しています。

解説から

矢掛町は、旧山陽道に位置する由緒ある宿場町で、江戸期からの古民家、土蔵などが現存し「旧矢掛本陣石井家」「旧脇本陣高草家」は国の重要文化財に指定されている。また、それ以外の古民家も数多く、現在古民家再生事業が進んでいる。このような中から、矢掛町の自然についても見直してみようという機運が生まれ、本図が作成された。

矢掛町を取り巻く山々は、北に高滝山(505m)、南に遙照山(405m)と安部山(397m)、東に鷲峰山(398m)、西に大倉竜王山(513m)がそびえ、その間に100m~300mクラスの山が累々と連なっている。我々は2013年8月から12月にかけて32名で延べ160日間、それらの山を踏査し、荒れた小径を整備し、ヤブ化した古道を復活させるなどして本図を作成した。また里にある名所旧跡等もできるだけ収録するように努めた。踏査をして感じたことは,矢掛の山々には城跡と寺院跡が多いということである。これは古くから文化度が高かったことを物語っており、今後いろいろと発見がなされるやもしれないロマンを秘めた山域である。

Permanent link to this article: https://www.yakage.okayama-c.ed.jp/wordpress/?p=10648

4月

02

本日、やかげ文化センターで「矢掛町合併60周年記念式典」が開催されました。本校の生徒2名と矢掛中学校の生徒2名が、若者の代表として「矢掛町未来宣言」を堂々と発表しました。先人から引き継いだ伝統文化、自然環境、産業などを確実に引き継いでいこうという宣言です。ESD(持続発展教育)の精神が確実に生徒たちにも地域社会にも浸透していることが実感できました。

矢掛町未来宣言

私たちのまち矢掛町には、守り育てていかなければならない大切な財産があります。長い年月を経て自然の偉大な力によって創られ、与えられた雄大な山々や風渡る緑の大地は、穏やかな中にも厳しさを教えてくれ、風の音、空の色、土の感触は、私たちにとって永遠の母なるよりどころで、私たちに農産物など多くの恵みをもたらしてくれます。

先人たちが築き上げてきた薫り高い文化や伝統、活力ある産業を継承し、たくましく元気あるふるさとを創造していくことは、私たち若者の使命であります。しかしながら、便利さを追求し、大量生産と大量消費が進み、それと引き換えに貴重な自然や環境が破壊されつつある現代社会で、流行の波に乗り遅れまいと必死にもがく若者たち。将来に不安を抱き、本当に大切なものが見えなくなっているように思えます。

矢掛町合併60周年を契機に、私たち若者は、先人たちの努力と苦労に感謝し、それを糧として勇気をもって、力強い一歩を踏み出します。先人たちから引き継いだ、ふるさと矢掛という大きなバトンをしっかりと握りしめながら、環境にやさしいまちづくりと、新たな地域文化や産業の創造にチャレンジします。

グローバルな視点に立ち、人と人との絆、地域のつながりを深め、豊かで誰もが安心して暮らせるまちづくりを進めます。そして、何よりも、自分たちのまちは自分たちが築き上げなければならないことを自覚し、豊かな未来のために、たゆまぬ努力を続けていくことをここに宣言します。

平成26年4月2日

Permanent link to this article: https://www.yakage.okayama-c.ed.jp/wordpress/?p=10608