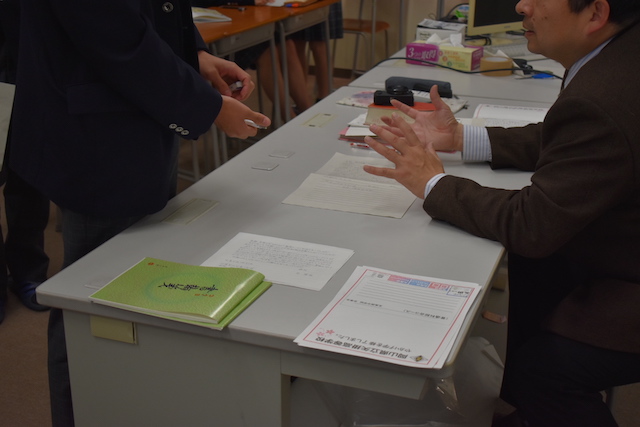

やかげ学関係者が集まる連絡会が開催されました。やかげ学でお世話になっている小学校や児童施設、公共施設の担当者の方々に集まっていだきました。この連絡会では、やかげ学の取り組みの振り返りや次年度の計画について話し合われました。また、参加者同士での意見交換会が活発に行われ、矢掛高校が地域に支えられていることを改めて感じることができました。学校と地域が一体となって教育を推進するこの取り組みは、地域全体で生徒たちを育てる大切な役割を果たしています。

3月

05

やかげ学関係者が集まる連絡会が開催されました。やかげ学でお世話になっている小学校や児童施設、公共施設の担当者の方々に集まっていだきました。この連絡会では、やかげ学の取り組みの振り返りや次年度の計画について話し合われました。また、参加者同士での意見交換会が活発に行われ、矢掛高校が地域に支えられていることを改めて感じることができました。学校と地域が一体となって教育を推進するこの取り組みは、地域全体で生徒たちを育てる大切な役割を果たしています。

Permanent link to this article: https://www.yakage.okayama-c.ed.jp/wordpress/?p=38331

2月

29

定期考査終了日に恒例のボランティア活動「YAKOボラ」が行われ、卒業式に向けた校内清掃や卒業生へのコサージュ作り、黒板アート制作が生徒たちによって精力的に進められました。特に水道周りの水垢落としでは、普段届きにくい部分の清掃が行われました。また、式典に着用するコサージュは、一つ一つ手作りで丁寧に仕上げられました。3年生を送る黒板アートは、彼らの新たな旅立ちを祝福する心温まるメッセージとなりました。特に、清掃作業を早く終えた生徒たちが、その後のコサージュ制作にも積極的に参加してくれ、互いに協力し合い、3年生の新たな旅立ちを祝福してくれました。

Permanent link to this article: https://www.yakage.okayama-c.ed.jp/wordpress/?p=38179

2月

28

3年生有志による卒業制作短編映画「いつもいつでも」の完成披露上映会が開催されました。生徒、教員、地域住民を含む約50名が参加しました。この映画は全て生徒たちで製作されたことで参加者から多くの賞賛を受け、感動の声が多数寄せられました。またメディア関係者も多数訪れ、取材が行われたことでさらに注目を集めました。監督を務めた生徒は、「高校生活の最後に素晴らしい活動ができた」と感謝の意を表しました。

Permanent link to this article: https://www.yakage.okayama-c.ed.jp/wordpress/?p=38148

2月

22

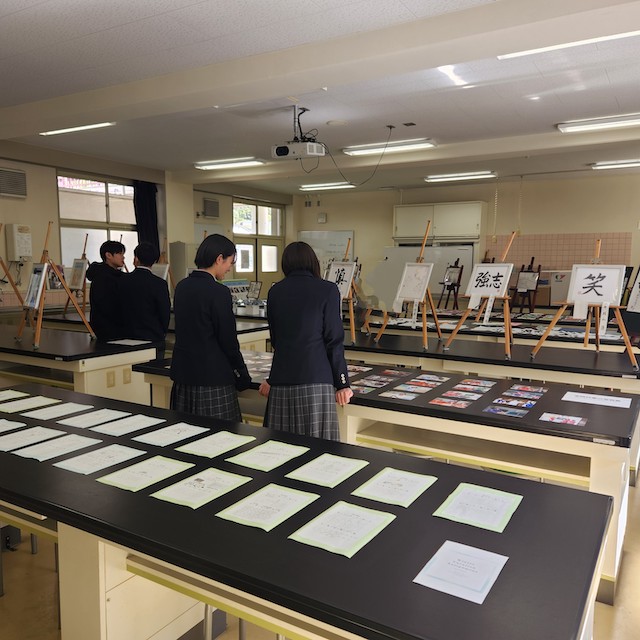

矢高の芸術と思い出の作品展『創造の糸』が開催されています。環境教室で、1年生の芸術科目で作成した作品のほか、学校行事の写真や英語科の創作物など一堂に会しています。また、過去の広報物を通じて保護者世代が学生だった時代を振り返ることもできます。箏曲部が優秀賞を受賞した演奏の映像上映もあり、訪れた人々に多様な感動を提供します。

Permanent link to this article: https://www.yakage.okayama-c.ed.jp/wordpress/?p=38112

2月

15

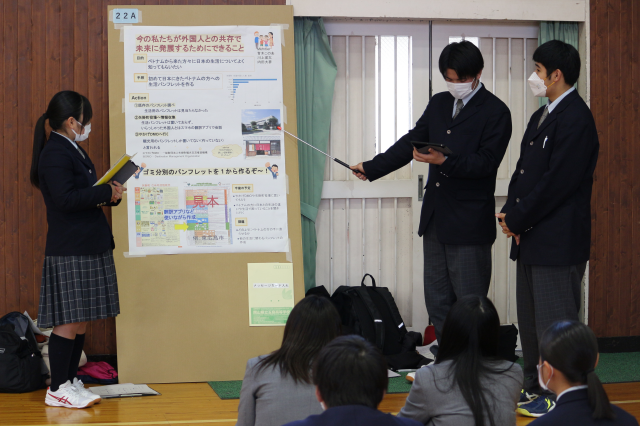

今年度の「やかげ学」「やかげ学実践」の体験的学習が節目を迎えました。地域ビジネス科の「やかげ学実践」は終了し、総合コースの「やかげ学」は、中間点に達しました。生徒たちは、学びを深め、実践的なスキルを養うことができました。3月にはこれらの成果を後輩たちに報告する会が予定されています。

Permanent link to this article: https://www.yakage.okayama-c.ed.jp/wordpress/?p=38072

2月

01

本校の吉岡雄志主幹教諭が、一般財団法人岡山県教育会からの「野崎教育賞」2023年度受賞者に選ばれました。この賞は、教育の分野で顕著な成果を上げた40歳以下の若手教職員に贈られるもので、吉岡主幹教諭の地域社会への長きに渡る貢献と開かれた教育実践が高く評価されました。

Permanent link to this article: https://www.yakage.okayama-c.ed.jp/wordpress/?p=37994

1月

30

3年生3名が、自分達の母校である矢掛中学校の1年生に向けて進路講演会を開催しました。生徒らは、中学校と高校の違い、中学時代のしくじりと教訓、矢掛高校の特徴や魅力など心を込めて講演を行いました。中学生たちが真剣に耳を傾け、たくさんの質問をしてくれました。期待を上回る質問に矢高生たちはとても喜んでいました。中学生の熱心な姿は高校生にとっても大きな励みとなり、お互いの理解を深める温かな時間となりました。

Permanent link to this article: https://www.yakage.okayama-c.ed.jp/wordpress/?p=37976

1月

29

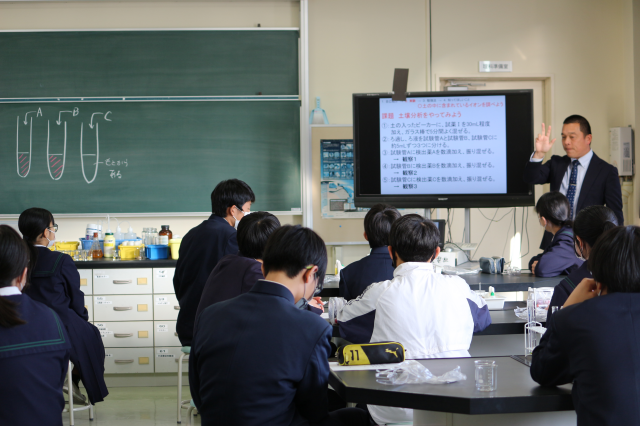

矢掛高校の教師陣が矢掛中学校の2年生に向けて出前授業を実施しました。国語の授業では、俳句を用いて言語文化と作者の思いを深掘りしました。英語の授業では、小さい時にした遊びを英語で表現する課題に挑戦。さらに、理科(化学)の授業では、矢掛高校の土壌から鉄を抽出する実験を行い、化学の面白さを体感しました。この体験を通して、中学生たちは高校での学びの一端を垣間見ることができました。

Permanent link to this article: https://www.yakage.okayama-c.ed.jp/wordpress/?p=37970

1月

27

玉島高校で開催された第5回探究活動プレゼンテーションアワードに参加しました。1年生の「ESD基礎」の授業で探究した2チームと有志活動を行う2年生1チームの合計3チームが参加しました。各チームは探究した成果を熱心に発表し、参加者との有意義な対話を楽しんでいました。

Permanent link to this article: https://www.yakage.okayama-c.ed.jp/wordpress/?p=37958

1月

25

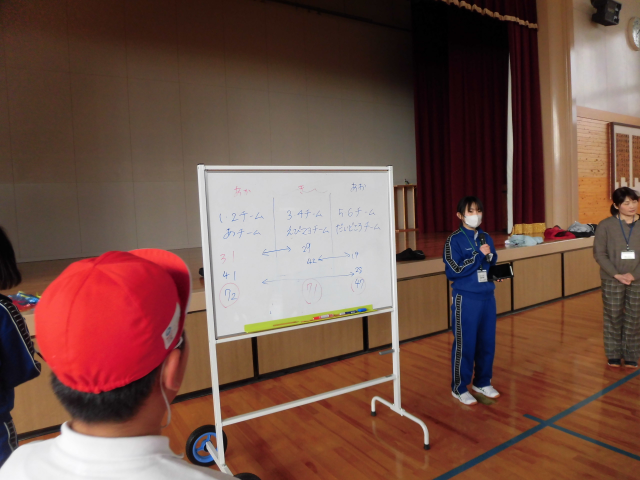

2年生総合コースのやかげ学の授業では、中川小学校チームが実習の一環として「しっぽ取りゲーム」を実施しました。生徒たちが企画・実行した「しっぽ取りゲーム」は、児童にとって楽しい時間となり、運動が苦手な児童も含めて、全学年で活動に参加し、学年を越えた絆を深める機会となりました。生徒たちにとっても、企画と運営の経験を通じて、リーダーシップと協働のスキルを育むことができた学びの場となりました。

Permanent link to this article: https://www.yakage.okayama-c.ed.jp/wordpress/?p=37950

1月

21

矢掛農村環境改善センターで行われた「旅するひとづくりまちづくりフォーラム」に生徒たちが参加しました。このフォーラムは地域活性化と将来のリーダー育成を目的としており、約150人が参加しました。生徒たちは、観光戦略や地域社会への貢献方法について学び、異なる視点を持つ参加者と交流しました。この経験は、地域活性化の理解を深め将来のキャリアについて考える機会となりました。

Permanent link to this article: https://www.yakage.okayama-c.ed.jp/wordpress/?p=37890

1月

21

1年生の生徒が、中川地区自治協議会と内閣府(防災担当)が主催する防災ワークショップに参加しました。このワークショップは地域の安全を守る計画を考えるために設けられ、生徒たちは災害発生時に必要な一つのアイテムを持参しました。このワークショップは、自治協議会との協定による一時避難場所になった(株)平野鐵工所で行われ、生徒たちは、災害への備えと地域社会との連携の大切さを学びました。

Permanent link to this article: https://www.yakage.okayama-c.ed.jp/wordpress/?p=37885

1月

20

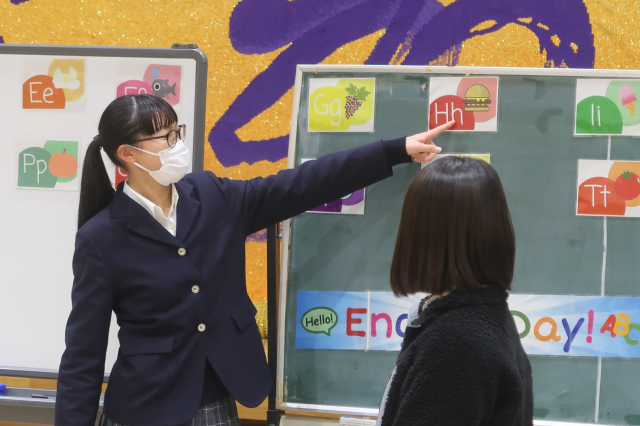

矢掛町教育委員会が主催する「イングリッシュデイ」に生徒がボランティアスタッフとして参加しました。この日は、アルファベットをテーマにしたプログラムでした。カルタや英単語の使ったゲームなどを通して、言語の基本を楽しみながら学びました。

Permanent link to this article: https://www.yakage.okayama-c.ed.jp/wordpress/?p=37880

1月

18

2年生の「やかげ学」「やかげ学実践」の授業で、矢掛町役場のチームが観光促進を担う役割を学びました。生徒たちは、地域の魅力を伝えるアカウント@yakagram_officiaの運営にも参加。実習の一環として地元の特産品や景観を紹介する記事の作成を行い、SNSでの情報発信力を養いました。ぜひ、Instagram @yakagram_officia をご覧ください

Permanent link to this article: https://www.yakage.okayama-c.ed.jp/wordpress/?p=37868

1月

15

2年生の家庭科の授業では、矢掛町役場町民課から、かつてこの校舎で学んだ長谷川さんを講師に迎え、消費者教育講座を行いました。長谷川さんからは、インターネットゲーム、投資、転売など、特に若年層が直面しやすい消費者トラブルに関する貴重な講話がありました。実体験に基づく具体的な話は、生徒たちにとって実生活で直ちに役立つ知識となり、彼らの意識を高める効果が期待されます。

Permanent link to this article: https://www.yakage.okayama-c.ed.jp/wordpress/?p=37847

1月

11

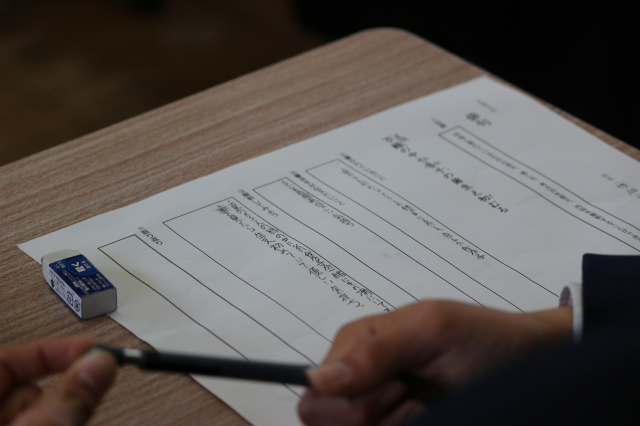

3年生総合コースでは、「やかげ学」の締めくくりとして1年間お世話になった施設の方々へ生徒たちが感謝の手紙を書いています。手書きのお礼状は、相手への思いやりと感謝の深さを伝える貴重な手段となっています。

Permanent link to this article: https://www.yakage.okayama-c.ed.jp/wordpress/?p=37809

1月

10

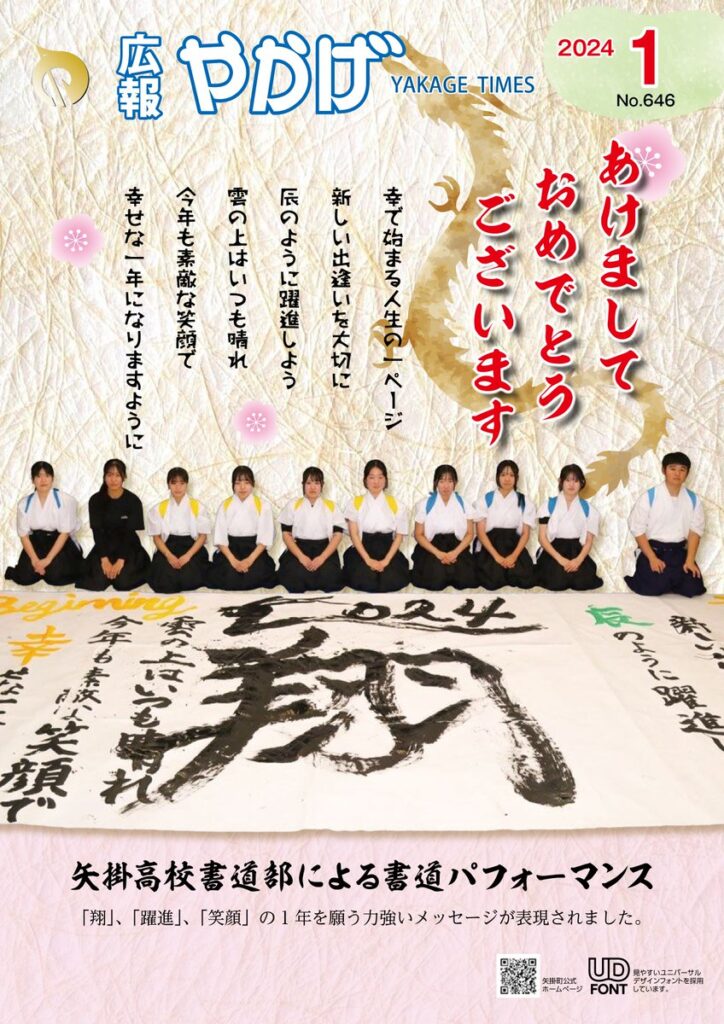

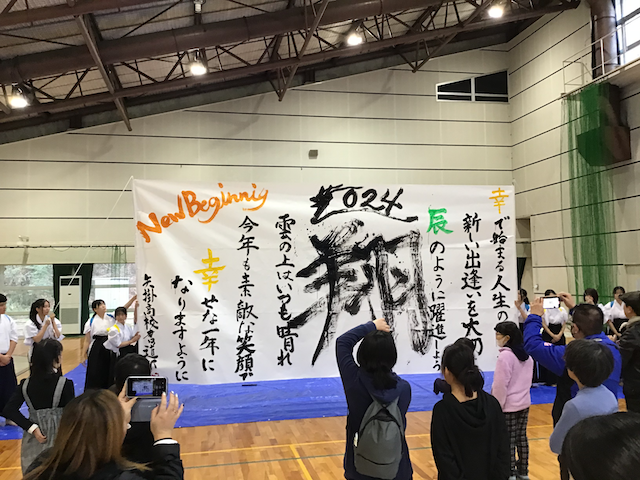

矢掛高校書道部の生徒たちが、新年を迎える書道パフォーマンスの作品とともに、矢掛町の広報誌2024年1月号の表紙を飾りました。彼らの作品は、繊細かつダイナミックな筆の動きが特徴で、生徒たちの集中と情熱が感じられる一枚となっています。

Permanent link to this article: https://www.yakage.okayama-c.ed.jp/wordpress/?p=37795

1月

06

書道部が国立吉備青少年自然の家で開催された「新春!親子で書道体験〜日本お正月文化を楽しもう!」イベントに参加しました。イベントでは、書道パフォーマンスや書初めなど、書道の魅力を多角的に体験できるプログラムが用意されていました。生徒たちは、自分たちの書道の技術を生かして、参加者に書道の素晴らしさを伝える大切な役割を果たしました。

Permanent link to this article: https://www.yakage.okayama-c.ed.jp/wordpress/?p=37784

12月

27

書道部の生徒たちが、三谷公民館で開催された冬休み学習会に学習支援ボランティアとして参加しました。彼らは、地域の子どもたちに習字の指導を行い、冬休みの宿題の学習をサポートしました。

Permanent link to this article: https://www.yakage.okayama-c.ed.jp/wordpress/?p=37702

12月

24

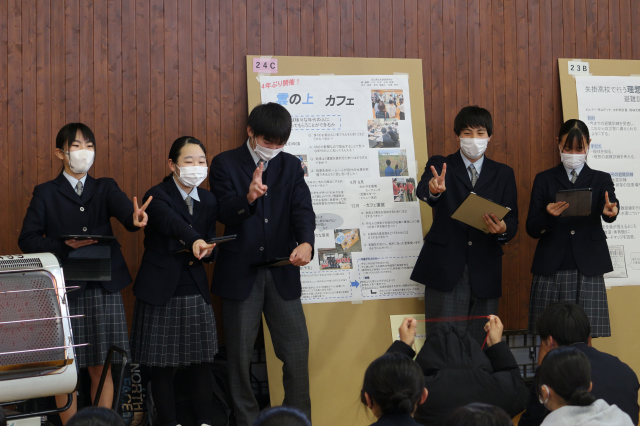

矢掛町小田地区の山之上公会堂で行われた『干し柿まつり』にて、矢掛高校生とYKGの小中高校生が一緒に『雲の上カフェ』を一日限りでオープンしました。中川小学校のお米を使った干し柿ビビンバやカレー、山田小学校のお茶と美川地区のジーンSUN農園のバターナッツカボチャを使ったパウンドケーキを提供しました。4年ぶりに行われた干し柿まつりと雲の上カフェは、生徒たちにとって新しい挑戦の場となり、実際の運営を通じて実践的な学びの機会を得ることができました。訪れたお客様からは温かい言葉が寄せられました。

Permanent link to this article: https://www.yakage.okayama-c.ed.jp/wordpress/?p=37642