とあるクラスの文化祭の展示物を、町内の保育園に寄付させていただきました。

We have donated folding papers and stuffs made by some class to nursery kindergarten in our town, Yakage.

9月

10

Permanent link to this article: https://www.yakage.okayama-c.ed.jp/wordpress/?p=16918

8月

31

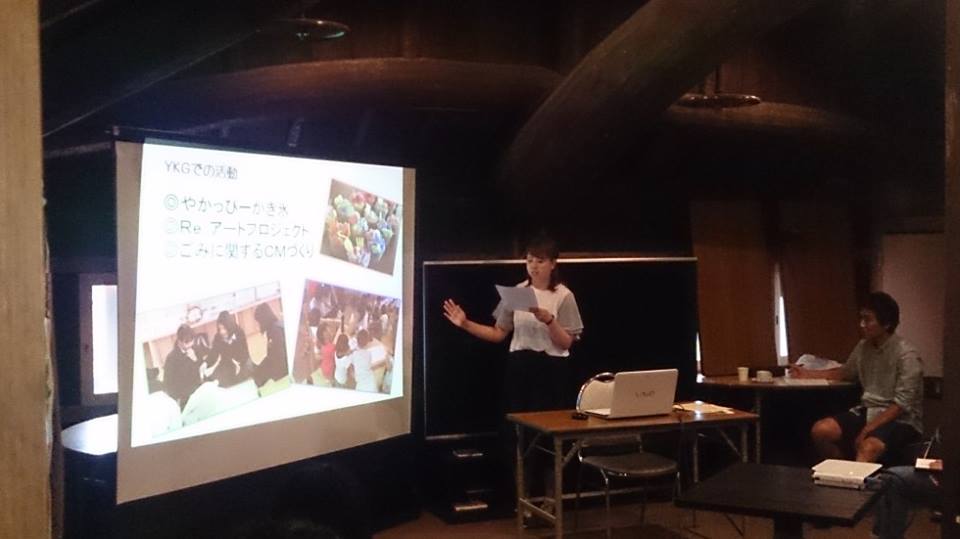

8月29日、いかさ田舎カレッジ2015第一回講座が矢掛屋で開催されました。ゲストスピーカーとして、本校卒業生である高知大学地域協同働学部1年の竹内晴加氏がYKG60の活動についてプレゼンテーションしました。この会には、地域系学部への進学を目指す矢掛高校生も多数参加し、学ばせていただきました。

参加者の感想です。

YKGの活動報告についてのプレゼン。今は高知大の地域協同働学部1年生。しっかり活動をじた子供が、大学で専門的に勉強し、また地域で活かされる。素晴らしい。

地元の高校生も参加してて、色々お話を聞かせてもらいました。もう、感動‼︎何なんだ‼︎この地域の若者たちはっ‼︎

18,19の若者が、自分の進路や地域について、自分の言葉で真剣に語る。マジでスゲー。

Permanent link to this article: https://www.yakage.okayama-c.ed.jp/wordpress/?p=16708

8月

24

学び続ける教師だけが、教壇に立つことを許される。成長し続ける教師だけが、子どもを成長させることができる。

夏休み最終日の今日、生徒も先生もしっかり研修しました。

午前中、普通科探究コース1年生を対象とした国際理解講座「英語・国際理解で人生は大きく変わる」。講師は中国学園大学国際教養学部佐々木公之先生です。

英語は、「Lingua Franca」。異なる言語を使う人たちの間で意思伝達手段として使われる言語であり、商用で使われる国際共通語です。インターネットでは5%が日本語55%が英語なので、英語を学べば60%が理解できます。英語は武器です。仕事の幅が広がります。しかし基本は日本語であって、日本の歴史・経済が語れないことは”恥”です。

高校時代にやっておくこと。勉強読書は人としての奥深さと自信を与えます。外国人と積極的に話して英語の勉強をしよう。進学・旅行のススメ。「欲」と「目標」を持つこと,望まないものは得られない。

午後は、教員研修です。講師は、岡山県立和気閑谷高校の香山真一先生。国語の授業改革を推進する実践者です。

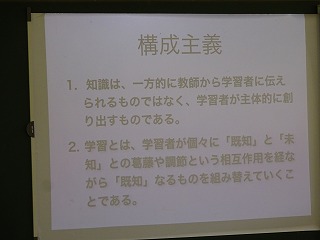

「主体的・協同的な学びをめざして ~協働の原理と探究のプロセス」。アクティブラーニングについての研修です。アクティブラーニングは文部科学省の用語集では「教員による一方向的な講義形式の教育とは異なり、学修者の能動的な学修への参加を取り入れた教授・学習法の総称。学修者が能動的に学修することによって、認知的、倫理的、社会的能力、教養、知識、経験を含めた汎用的能力の育成を図る。発見学習、問題解決学習、体験学習、調査学習等が含まれるが、教室内でのグループ・ディスカッション、ディベート、グループ・ワーク等も有効なアクティブ・ラーニングの方法である。」と定義されていますが、言葉だけが一人歩きして、「話し合いすればアクティブラーニング」となることを危惧します。そこで、まず理論的・実践的な裏付けをとりたくご指導をお願いしました。

香山先生は、アクティブラーニングの根拠を「知識は、与えられるものではなく、学習者が既知を再構成していくなかで身につけるものである」という構成主義に置いています。その上で、協同的な学習についてはヴィゴツキーの「発達の最近接領域」理論によっています。

発達の最近接領域とは「個人的な問題解決によって定められる実際の発達レベルと、大人のガイドやより能力のある仲間との恊働による問題解決によって定められる潜在的発達レベルの差」のことです。つまり、だれかの補助があればできることと、自分ひとりでできることの間にどれだけの差があるかに注目します。ヴィゴツキーは学習プロセスの一部として、仲間との交流が不可欠だとしました。学習者が新たなスキルを習得するのに、ヴィゴツキーはより能力の優れた生徒と、能力がまだ身に付いていない生徒をグループにする事を提唱しました。

生徒が最近接領域にある時、適切な補助と足場を提供すると、学習者に新たな課題やスキルを習得するのに必要な物を与えることになります。最終的に足場は取り除かれ、学習者はひとりで問題解決ができるようになります。そして最近接領域は絶えず動きます。生徒が新たなスキルや能力を身につけるにつれ、領域も前進していくのです。

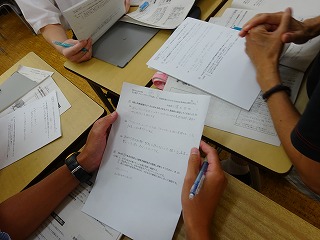

授業では、「本時の目標を明示すること」→「学習の手順を示し理解させること」→「授業の終末に振り返りを行うこと」。振り返りには「ワンペーパーポートフォリォ」を提唱されています。

また、自分の考えを持ってから話し合いに参加することの大切さを強調されました。「自己探究」→「小集団探究」→「全体探究」の練り上げ過程を授業に生かしていくことの大切さを示されました。

短時間でしたが、充実した研修でした。

Permanent link to this article: https://www.yakage.okayama-c.ed.jp/wordpress/?p=16628

8月

20

矢掛町に中国西安市から西安第三十中学学生交流団がやってきており、19日公式の歓迎セレモニーが開催されました。町長の横で通訳をしているのは矢掛高校3年生です。彼は、4年前に中国から日本にやってきました。懸命の努力を積み重ねて、日本語は高校の授業についていけるようになっています。矢掛町側の通訳として参加し、日本語を中国語に翻訳します。町長の歓迎スピーチ、矢掛中学校のプレゼン、矢掛中学校茶道部の活動の解説。素晴らしい活躍で絶賛を浴びました。矢掛町の専属通訳になれそうです。中国語を日本語に翻訳するのは交流団に帯同してきたプロの通訳です。

彼は卒業後、バイリンガルのエンジニアを目指して勉強します。日中の架け橋になることを期待します。

Permanent link to this article: https://www.yakage.okayama-c.ed.jp/wordpress/?p=16601

8月

19

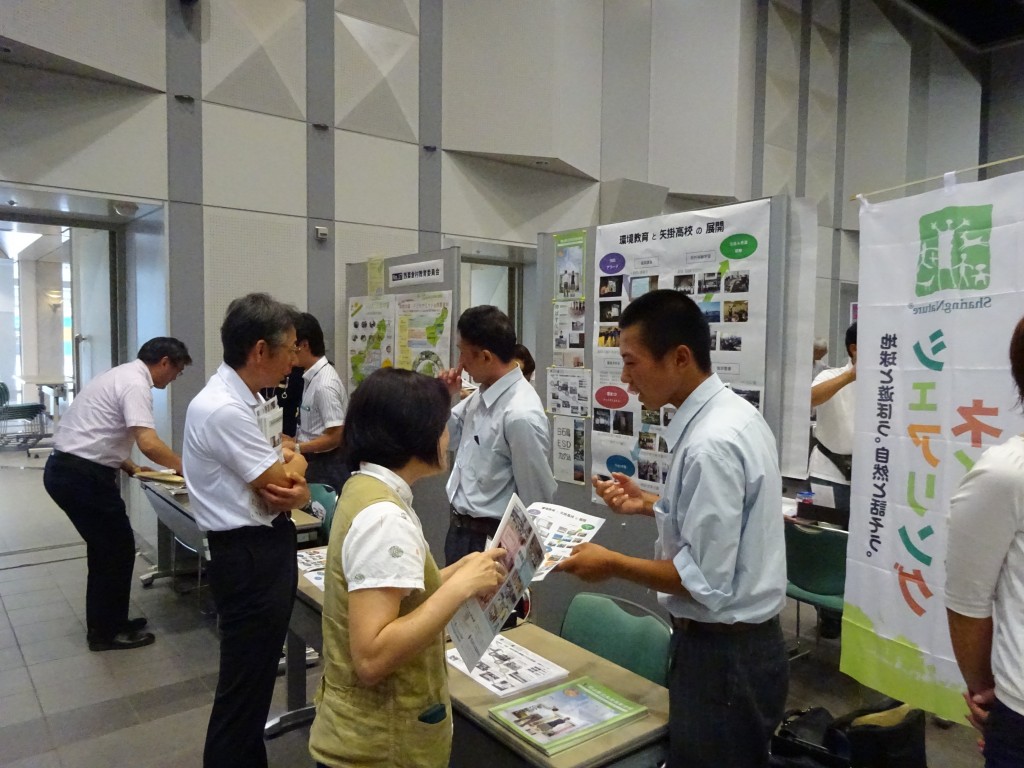

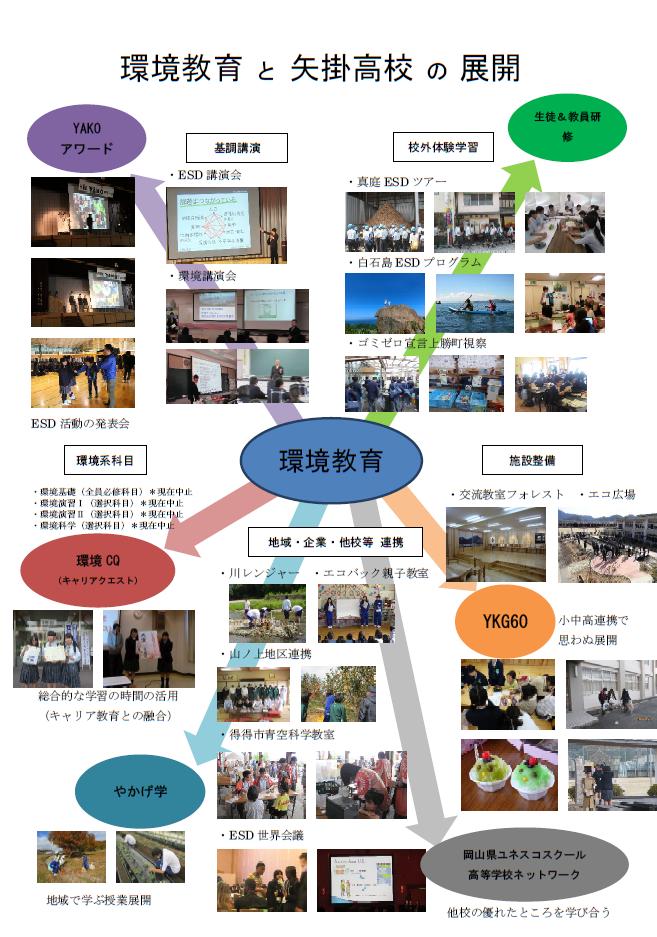

8月18日、第3回おかやま環境教育ミーティングが岡山コンベンションセンターで開催されました。矢掛高校もブース展示で参加し、矢掛高校の環境学習について発表してきました。

Permanent link to this article: https://www.yakage.okayama-c.ed.jp/wordpress/?p=16592

8月

12

Permanent link to this article: https://www.yakage.okayama-c.ed.jp/wordpress/?p=16527

8月

12

8月11日真庭研修を実施しました。矢掛との共通点、地域内の持続発展可能な循環などについて、しっかりと研修することができました。

森林が8割を占める真庭市では、バイオマス事業を軸に、次世代が森や自然とともに魅力ある持続可能な暮らしを実現するための取り組みを進めています。

「バイオマス」を技術的な側面からだけでなく「自然」を中心に、地域の「歴史」を大切に、次世代の「未来」のために、「技術」とそれを活用する「場」を「人」が担い、その営みをまた「自然」に還す循環の活動ととらえています。

今回の研修内容は、次のように盛りだくさんでした。

1 久世公民館でバイオマスの概要説明

2 真庭市役所エネルギー棟でバイオマスによる冷暖房システム見学

3 真庭バイオマス集積基地見学

産業観光部 林業・バイオマス産業課が担当です。伐採した間伐材・枝葉・樹皮などは真庭バイオマス集積基地に運んでバイオマス化します。日本のエネルギー自給率は4%。真庭市は市内だけで自給率20%をめざしており、現在14%だということです。

4 真庭市の観光産業の概要説明

5 のれんの町 城下町勝山散策

やはり、湯原温泉という宿泊基地をもっており、関西・広島からの観光客が多いそうです。勝山・蒜山で観光をし湯原に宿泊するということで、着実に産業観光化しています。

6 真庭高校生との防災交流

真庭高校は、普通科の落合校地と専門科の久世校地があります。2つの高校が統合してできています。防災教育は主として落合校地が行っています。バイオマス関連は久世校地の生物生産科が担当しているようです。短時間のワークショップだったので具体的な活動はありませんでした。グループで、それぞれの地域のよさを考えたり、防災として取り組んでいることを話し合いました。大切なことは、リーダーシップとフォロワーシップ、周囲の人との人間関係を構築しておくこと、等を考えました。

Permanent link to this article: https://www.yakage.okayama-c.ed.jp/wordpress/?p=16539

8月

10

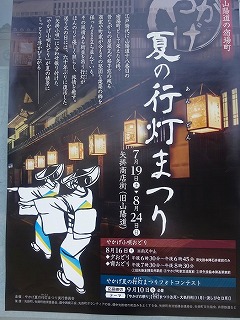

8月8日やかげ行灯祭りが開催されました。昨年に引き続き第2回です。本校生徒も踊り手として参加しています。今年は、男子の参加希望者がいて、男踊りを提案。踊りの先生が振り付けてくれました。

矢掛の街並みに残る商家、町家の軒下に切り絵と書で飾った「吊行灯」を連ね掲げ夏夜の宿場町にあかりを灯します。この書も本校書道部の作品です。

Permanent link to this article: https://www.yakage.okayama-c.ed.jp/wordpress/?p=16488

Permanent link to this article: https://www.yakage.okayama-c.ed.jp/wordpress/?p=16503

8月

04

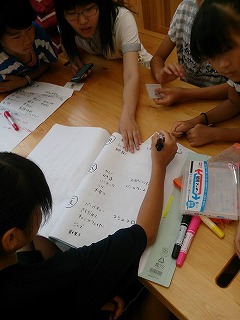

8月1日(土)13:30~16:00 矢掛高校FORESTで第三回YKG会議を開催しました。

暑かった・・・。それでもがんばる小中校生。今回は中高生が他の活動と重なっていましたので、やや少なめ。いつもとちょっと違う雰囲気です。

室さんのコメントです。

いつもはおとなしめの中学生が小学生たちをリードしたり、意見をまとめたり。前回は参加できなかっも男子高校生が、徐々にいい味を出してきて、いつもとは違うペースだけど、確実に前に進みました。

午後からは、やっと念願のYKG60へお邪魔しました。

矢掛ツアーを企画する矢掛の子どもたち。みんなそれぞれの役割の中でアイデアを出したり、悩んだり。高校生は小学生たちにやさしく教えたり、時には一緒に遊んだり。

横の学年のつながりだけではない縦のつながりの中で学ぶこと、そしてきちんと事業として企画していく。

関わるおとなは無駄に口出しせず、助言したい気持ちを心の中にぐっと抑えて見守る。

ハイレベルなことをさらりとやってしまっているこの場を体感で来て本当に良かったです^^

あと、すぐに打ち解けて、「ワッキ~こっち~」と子ども達からの声は、本当にうれしかった(笑)しかし、地域に関わる術は本当に多種多様で、最近はいろんな形で地域づくりなるものに関わらせてもらえてるせいか、驚きよりも面白い!と思えるようになってきた。それと同時に迷惑をかけていることも多いけども。

いつかは自分色の出せる地域づくりなるものにあこがれつつ、今は自分のできる範囲で地道に頑張らねばと思う今日この頃。

Permanent link to this article: https://www.yakage.okayama-c.ed.jp/wordpress/?p=16411

8月

03

8月1日Yakage JAZZ Festa 矢掛中・矢掛高の生徒による『やかげニューアローズ・ジャズ・オーケストラ』と兵庫県立高砂高等学校ビッグフレンドリー・ジャズ・オーケストラとのジョイントコンサート前夜祭が終わりました。猛暑のさなか300人を超える方々にお越しいただきました。明日はやかげ文化センターでジョイントコンサート素晴しい演奏をご披露できると確信しています。

8月2日Yakage JAZZ Festa 矢掛中・矢掛高の生徒による『やかげニューアローズ・ジャズ・オーケストラ』と兵庫県立高砂高等学校ビッグフレンドリー・ジャズ・オーケストラとのジョイントコンサートをやかげ文化センターで開催しました。600人の皆様にお集まりいただきました。ありがとうございました。このコンサートを主催していただきましたフレンドミュージックやかげの皆様に心よりお礼申し上げます。

この日は、夜は小田の花火大会でした。充実した1日でした。

Permanent link to this article: https://www.yakage.okayama-c.ed.jp/wordpress/?p=16398

7月

13

「こくさいこどもフォーラム岡山 高校生懸賞論文2015」 では岡山県内高校生を対象に懸賞論文を募集しました。本校第2学年 三宅美聡 が優秀賞に選ばれました。題は「星が教えてくれたこれからの未来」です。題からも予想できるように美星町出身・美星中学校卒業生です。

テーマ 2.ESDと私

岡山県立矢掛高等学校 2年 三宅 美聡

私は星尾降神伝説が伝わる井原市美星町で生まれた。周囲を美しい星と美しい景観、伝統文化や様々な特産物に囲まれて育っている。私は美星という地に住んでいることが大きな自慢である。父は「美星観光協会」や「備中西商工会」、有志団体の「ゆい美星」といった複数の団体に所属し、美星を世界にアピールするためにいろいろな活動をしている。その中でも特に力をいれているイベントは「星空サミット」である。星空サミットとは、天文学者が選ぶ日本三選星名所に認定された、石垣島天文台、井原市美星町の星空公園、長野県南牧村野辺山公園八ヶ岳ふれあい公園の三地域が連携して、星空を観光資源に観光誘致に取り組もうというもので、天文学者を招き星の未来について考えるサミットである。第一回目は美星町、第二回目は石垣島で行われた。「星の郷美星町民」としての一人ひとりの町に対する想いが薄れてきたという問題が見えたと父は言う。外の状況を学び、今ある資源や文化を見つめ直すことで、方向性が定まり、新たな活動へと繋げていけるのだと思う。その結果として地域が活性化し、歴史や文化が次の世代へ継承できるのだと考える。

美星町は全国に先駆けて光害によって星の美しさを失わないよう、「①美星町光害防止条例」を1989年11月22日に制定した。光害防止条例とは、生活に必要な照明を確保しながら光の害から星空を守ることを目的としている。都市部では、たしかに在るはずの星が、見えないことが普通になっている。都市部の子供達はこんなに美しい星を見ることなく大人になるのかもしれない。満点の星空の感動を味わえないなんて、もったいない。世界的にみると、夜の安全を守るという照明の本来の目的を超え、世界の様々な場所で過剰な照明が自然環境に悪影響を及ぼしている現状もある。明るい夜空が、生物の生活リズムを乱したり、天体観測に障害を及ぼしたり、過剰なエネルギー使用などの問題がある。ヒトの経済活動は生活圏外の空にまで進出してきている。照明は、暮らしに大きな利点をもたらしている存在であることは間違いない。しかし、バブル景気に日本が沸く1989年にこの条例が作られたからこそ、美しい星が守られてきたのではないだろうか。

「ゆい美星」が開催しているイベントのなかに、「ナイトウォーク」がある。それは、夜に美星町の星空を見ながら、ゴールの星空公園を目指して歩くイベントである。9kmのコースを中継地点で配られる美星の特産物を食べながら歩き、星の専門家から星座などの説明もある。美しい星を見ながら特産物を味わい、気軽に遊び感覚で自然に触れ、満天の星空、自然の大切さ、自然との共生を肌で感じられるイベントだと思う。このような星を資源としたイベントをたくさん開催することで、町の活性化にも一役買っている。

これからの社会を考える上で、未来を創る私達が、自分の町が好きだと思えるか、町をずっと持続させていきたいと思えるかが大切である。地元に住む私達には、星空や自然を今よりもっと大切にしなければいけないという意識を高め、現状をもっと知ろうとすることが大切だと思う。そのためには、地域の行事に積極的に参加し、そこで奮闘する大人と関わり、自分の考えを作り上げることが不可欠である。今の私にできることは、美星町の良さを感じられるイベントに参加し、美星で生まれ育った私の感じた意見を企画側に伝えることだと思う。また、他に先駆け「光害防止条例」を制定した美星町が先頭にたち、星や自然を守るために行っている活動を世界中に伝え、次世代の自然を守る一歩になればよいのではないだろうか。

世界に広く知ってもらうには、世界中の人が参加できる「美星町自然環境体験ツアー」を企画することが考えられる。そのような地道な活動を継続できれば、ほんの少しでも、次世代の自然を守ることに役立てると信じている。そのツアーに小中高生が参加し、世代間国際交流も深めていけばさらに効果的になるのではないだろうか。私は高校卒業後、観光について学びたいと思っている。そこで、どのようにしたら町が活性化できるか、イベントの参加者を増やせるかなどを考え、美星町の未来に役立てていきたいと考えている。今は、大きなプロジェクトを企画することはできなくても、美星町のことをもっと深く勉強し、イベントに沢山参加してみることから始めていこうと思っている。私達高校生が、自分の町とこれからの世界を引っ張っていかなければならない。そのために原点に戻り、もう一度自然の美しさを感じ、町づくりに活かすことが大切だと思う。

私は美星町という自分の町が大好きだ。外に出れば涼しい風と鮮やかな緑、夜になれば美しい星空。みんなで守ってきたものだからこそ、美しさが増すのかもしれない。だから自信をもって美星町民は、「美星町は素晴らしい町だ」と言うことができるのだ。そしてたとえ小さな町だとしても、美星町にしかない大きな発信ができる。小さな町が先頭にたち、世界に自然の美しさを発信していくことが、持続可能な社会への一歩だと私は考える。

出典① 美しい星空を守る井原市光害防止条例(平成16年12月17日条例第56号)

Permanent link to this article: https://www.yakage.okayama-c.ed.jp/wordpress/?p=16168

6月

01

井原線の利用促進と地元特産品の販売促進を目的として,毎月第3日曜日に井原線矢掛駅にて特産市が開催されています。この得々市に矢掛高校サイエンス部が「こども科学教室」を開催しています。5月17日のテーマは「万華鏡」。やかっぴ~も参加です。

井原線で来場して得得市で買い物をされた方には,帰りの運賃が無料になる特典があります。さらに,ポイントカードも配布しており,4ポイントを集めると抽選で豪華賞品が当たります。(井原線で来場されるとポイントは2倍になります!)

井原線に乗って,矢掛町を満喫してみませんか。

Permanent link to this article: https://www.yakage.okayama-c.ed.jp/wordpress/?p=15649

5月

28

本日、岡山県立大学横田一正先生、岡野智博先生が矢掛高校にお見えになりました。岡山県立大学と矢掛高校との間で高大連携ができないかということで協議しました。環境教育・やかげ学・YKG60・観光プランなど矢掛高校の様々な活動に大変興味をもっていただきました。まずは、岡山県立大学の中で生息している絶滅危惧種の淡水魚スイゲンゼニタナゴの保護について、協働で取り組んでいきます。

一番近い公立大学が、センター入試会場だけのおつきあいっていうのも残念ですよね。

Permanent link to this article: https://www.yakage.okayama-c.ed.jp/wordpress/?p=15631

5月

24

Permanent link to this article: https://www.yakage.okayama-c.ed.jp/wordpress/?p=15658

5月

22

Permanent link to this article: https://www.yakage.okayama-c.ed.jp/wordpress/?p=15584

4月

17

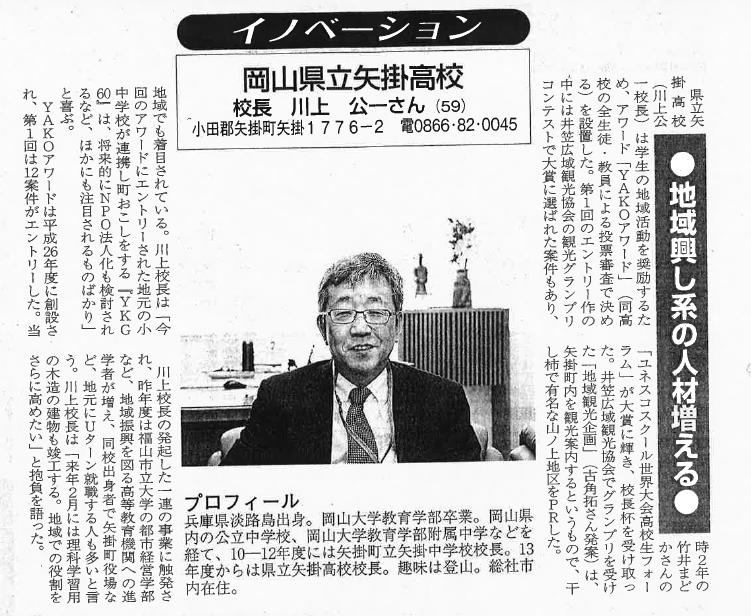

経済レポート様の取材を受け、4月20日号に掲載していただきました。ありがとうございます。

Permanent link to this article: https://www.yakage.okayama-c.ed.jp/wordpress/?p=15320

4月

16

4月15日下校時、中学生が自転車ごと道路から水田に転落したところを目撃した本校1年男子4人が、ただちに救助、水田から引き上げる生徒、中学校に電話を入れる生徒、介抱する生徒と、抜群のチームワークで中学校の先生が駆けつけるまで中学生を保護していました。まっさらの制服が汚れることも気にせず沈着冷静な行動に対して、中学校の先生から矢掛高校にお礼の電話があり、分かりました。

早速わかば賞の申請をしたいと考えています。

Permanent link to this article: https://www.yakage.okayama-c.ed.jp/wordpress/?p=15316

4月

15

本校で普通科探究コース・総合コース、地域ビジネス科がスタートして5年目を迎えます。一人一人の生徒によりきめ細やかな指導が可能なシステムを構築し、各コースで柱となる目標と特色ある取組を設けています。総合コースでは、学校設定教科として平成22年度から「やかげ学」を開設しました。「やかげ学」は、学校設定教科「環境」の中から、地域との連携やボランティア活動の部分を分化・発展させた教科として位置づけ、地域での活動体験を通して、達成感や充実感を持たせるとともに、自己の進路を模索する活動に結びつけることをめざしています。

「やかげ学」は、矢掛町と本校が協定を結び、矢掛町の施設において本校総合コース生徒が職場実習を体験する学校設定教科で、毎週木曜日の午後に実施しています。2年の「やかげ学Ⅰ」から3年の「やかげ学Ⅱ」にかけての2年間学習します。「やかげ学Ⅰ」は7月まで、矢掛町についての講義を中心に学習し、9月から実習を行います。「やかげ学Ⅱ」では、7月まで実習を行い、9月から活動のまとめとプレゼンテーションの準備を行い、最後に施設の方や地域の方、中学生を対象に報告会を実施し、活動を終えます。

地域との連携を重視した様々な形態の学習活動を通して、他者との関係性、社会との関係性、自然環境との関係性を認識し、「かかわり」「つながり」の重要性を理解する。また社会に積極的に寄与する能力を育成し、持続可能な社会が実現できるような価値観と態度を養うことを目的としています。「持続発展教育(ESD)」を視野に、単なる地域貢献活動にとどまらず、持続可能な社会の担い手を育成していきます。

本年度第1回の「やかげ学」は、4月16日(木)から開始です。2年生は1学期座学をします。3年生は実習後半のスタートです。

取組の特色

②「矢掛町とは」の講義の講師はすべて矢掛町の職員による出前講座である。

③1年間(2学年にわたって)約30回という長期間にわたって実習を行う。

④評価基準に基づき各施設で生徒の活動状況を観察して評価してもらう。

⑤本校生徒への効果だけでなく、受入施設側にも効果が期待できる活動である。(win-winの関係)

⑥やかげ文化センターで報告会を実施し、地域の方や中学生にも活動を知ってもらう。

そして、本年度は、茨城県立筑波高等学校が、「やかげ学」を参考に「つくばね学」を立ち上げました。本校に何度も県外視察に来られ、ノウハウを研修されました。「つくばね学」の成功をお祈りします。

Permanent link to this article: https://www.yakage.okayama-c.ed.jp/wordpress/?p=15306

4月

14

高妻山ハイクは雨のため中止。満開の梨の花の中を歩くはずでしたが残念。

この季節、矢掛では様々な花が咲き乱れます。休日には地域住民による花祭りが開催されます。

圀勝寺 椿祭

圀勝寺 椿祭

吉祥寺 海棠祭

吉祥寺 海棠祭

Permanent link to this article: https://www.yakage.okayama-c.ed.jp/wordpress/?p=15300