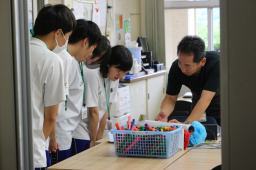

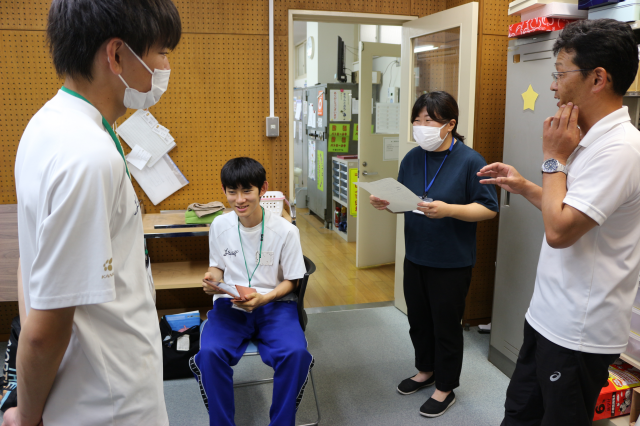

3年生総合コースにとって最後となる「やかげ学」の体験的学習が本日で終了し、2年生の体験的学習が始まりました。2年生にとっては初めての体験的学習です。担当の先生から名札を受け取り、説明を聞いていました。出発に手間取った生徒もいましたが、無事に全員出発しました。体験的学習の知識と経験は、3年生から2年生へと引き継がれ、これからも続いていきます。

9月

12

3年生総合コースにとって最後となる「やかげ学」の体験的学習が本日で終了し、2年生の体験的学習が始まりました。2年生にとっては初めての体験的学習です。担当の先生から名札を受け取り、説明を聞いていました。出発に手間取った生徒もいましたが、無事に全員出発しました。体験的学習の知識と経験は、3年生から2年生へと引き継がれ、これからも続いていきます。

Permanent link to this article: https://www.yakage.okayama-c.ed.jp/wordpress/?p=41430

8月

29

「やかげ学」矢掛町役場担当チームは、町内の施設を見学に行きました。特に、台風10号の接近が予想される中での行政対応について詳しく学びました。鬼ケ岳ダムの事務所では、放流準備の重要性について説明を受け、大雨時の迅速な対応が求められる現場を体感しました。また、救護施設「矢掛寮」では、高齢化が進む利用者の現状や課題を施設長から伺いました。その後、排水場や浄水場を見学し、台風時にどのような対策がとられるか、通常時の水管理の重要性について理解を深めました。最後に観光施設や農業施設も訪問し、行政の役割が単なる事務処理だけでなく、福祉、インフラ整備、観光、農業といった多岐にわたる分野に及んでいることを学びました。生徒たちは、行政が地域の安全と生活を支えるために日々どのような業務を行っているのか、具体的に知ることができ、今後の学びにも意欲を持って取り組む姿勢を見せていました。

Permanent link to this article: https://www.yakage.okayama-c.ed.jp/wordpress/?p=41080

8月

08

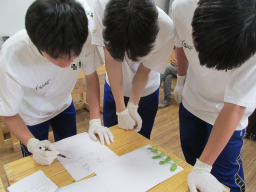

8月25日にフルーツトピアで開催される「ハンドメイドマルシェ」にて、やかげ学でフルーツトピア担当の3年生が開発したオリジナルシロップかき氷が登場します。生徒たちは、冷凍いちごを使ったシロップを試行錯誤しながら作成しました。その真剣な取り組みから生まれたシロップが、かき氷にどんな風味を加えるか、期待が高まります。

Permanent link to this article: https://www.yakage.okayama-c.ed.jp/wordpress/?p=40815

7月

18

2年生の「やかげ学」体験的学習の事前授業では、目標設定や課題解決の練習に取り組みました。NPO法人だっぴの森分さんと一般社団法人ON-DOの高山さんが講師を務めました。授業では、活動先での社員証を作成し、自分との誓いや守り続けたい行動を明記しました。さらに、共通点探しゲームでチーム名を決め、課題解決の練習として、「矢掛高校のインスタグラムに投稿するネタが尽きた」という相談に対し、生徒たちは以下のような写真を提案しました。

この実践的な活動を通じて、生徒たちは相手の立場に立って考える力やチームでの問題解決能力を養いました。

Permanent link to this article: https://www.yakage.okayama-c.ed.jp/wordpress/?p=40484

7月

12

「やかげ学」の体験的学習で、矢掛町役場チームが企画した矢掛町合併70周年記念ノベルティグッズが完成しました。このノベルティは、立花容器株式会社が製造したジョイントできる容器と、カモ井加工紙株式会社が製造したマスキングテープです。町内で行われる矢掛町合併70周年記念事業で配布される予定です。

Permanent link to this article: https://www.yakage.okayama-c.ed.jp/wordpress/?p=40328

7月

11

三谷小学校での「やかげ学」体験学習は、生徒たちに多くの学びと気づきを与える充実した一日でした。まず、生徒たちは児童の下校見送りを行い、元気な声で「さようなら」と見送りました。その後、玄関前の落ち葉を片付ける作業を行いました。七夕の笹飾りに書かれた願い事を読みながら、自分たちの小学生時代を懐かしく思い出す場面もありました。

この日は、長い間準備してきた企画書を三谷小学校に提出した日でもありました。企画内容は、小学生が既に行っているものと重なる部分や、小学生に負担がかかる内容が含まれていたため、改善が求められましたが、三谷小学校の先生たちは、生徒たちが積極的に企画を出してくれる意欲をとても嬉しく感じていました。また、先生たちは生徒たちの熱中症対策も心配してくださり、その優しさに感謝の気持ちが湧きました。

本日は1学期最後の活動日であり、今年度から参加している探究コースの3年生にとっても最後の活動日でした。探究コースの3年生たちは、「やかげ学」の体験学習を通じて、計画を立てる重要性や、小学生目線で考えることの大切さを学んだと話してくれました。しかし、大雨のため交通機関が運休し、学校に来られない生徒もいたため、全員が参加できなかったことは残念でした。総合コースの3年生たちも残りあと2回の学習が予定されており、これまでの学習を通じて多くのことを学んでいます。「やかげ学」は、生徒たちにとって実践的な学びの場であり、地域や他者と関わりながら成長する貴重な機会となっています

Permanent link to this article: https://www.yakage.okayama-c.ed.jp/wordpress/?p=40364

6月

27

今回は『やかげ学』で行われている小田小学校の体験的学習を紹介します。

この日は、生徒は3年生と4年生の授業をサポートし、Chromebookや漢字ドリルの学習を手伝っていました。小学生と関わる中で、生徒たちは自分の成長を感じているようでした。

翌日が大雨警報が出そうな日で、いつもと違う指示があり教室がざわついている中、生徒は優しく帰りの会の準備を促していました。生徒たちは「小学生は元気いっぱい!先生方は本当にすごい」と学習支援のやりがいを感じつつ「質問を一度に複数人にされると対応が難しい」といった悩みも教えてくれました。

一斉下校を見送った後、次回の体験的学習日に行うレクリエーションの打ち合わせを行なっていました。レクリエーションでは、3年生に小田地区のクイズやなぞなぞを用意していました。レクリエーションでは「めあて」を最初に伝えることを忘れず、児童に伝わる言葉を確認していました。

小田小学校が母校の生徒は「僕がいた時と変わっていないですよ」と話し、他の生徒は「自分が小学校の時もあんなに元気だったかなぁ」と振り返っていました。最後に職員室での挨拶はキリッとしており、生徒の成長を感じる瞬間でした。

Permanent link to this article: https://www.yakage.okayama-c.ed.jp/wordpress/?p=39951

6月

20

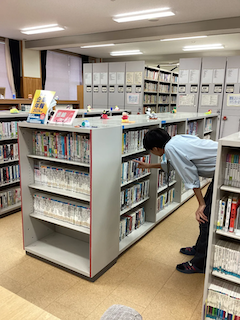

2年生の「やかげ学」と「やかげ学実践」では、座学が終了し、それぞれの学習に進んでいます。「やかげ学実践」では、「体験的学習」と「商品開発」に分かれて活動を行いました。

総合コース「やかげ学」と地域ビジネス科「やかげ学実践」の体験的学習の準備では、体験的学習先の事業所や施設の紹介を聞き、興味がある場所を詳しく調べていました。自分の進路についても考えながら希望理由をまとめました。

一方「商品開発」では、地元企業を調べ、これからの商品開発へのヒントを模索していました。このプロセスでマーケティングの力や想像力、実行力が鍛えられます。これから地元企業との連携も深めていきます。

Permanent link to this article: https://www.yakage.okayama-c.ed.jp/wordpress/?p=39894

6月

20

「やかげ学」では体験的学習として、町内の各施設で毎週木曜日午後に学習を行なっています。今回は3年山田小学校チームの活動を紹介します。この日は、山田小の3・4年生と一緒に休み時間を使って王様ドッチボールを行なっていました。王様ドッチボールはチーム内で王様をきめ、その王様を守りながらプレイするゲームです。このようなレクリエーションを考えることで企画力や想像力が養われ、実行することでリーダーシップや協調性が育まれます。また授業支援として、小学生と一緒に活動し、勉強のサポートを行ないます。これにより、教育の大切さと協力の精神を学ぶ機会となっています。

Permanent link to this article: https://www.yakage.okayama-c.ed.jp/wordpress/?p=39882

6月

13

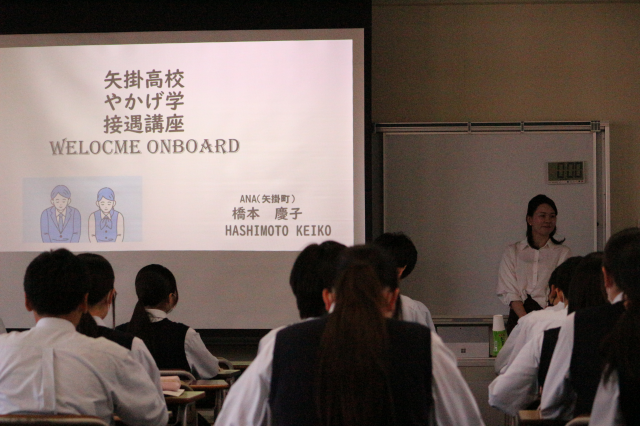

2年生の「やかげ学」と「やかげ学実践」では、今年度最後の外部講師を招いた座学として接遇講座が行われました。講師はCAの橋本慶子さんで、第一印象の重要性についてお話ししてくださいました。橋本さんは、笑顔や身だしなみ、立ち居振る舞いのポイントを詳しく解説し、生徒たちは実際のお辞儀の練習を行いました。少し恥ずかしそうにしながらも、丁寧なお辞儀を意識して行う姿が印象的でした。身だしなみについては、清潔感を保ち、TPOに応じた服装を心がけることが重要であると教えられました。特に、身だしなみとおしゃれとは違い、相手への配慮としての意味を持つことが強調されました。また立ち居振る舞いでは、姿勢を正し、動作を丁寧に行うことがポイントとしてあげられました。生徒たちはこれらの学びを通じて、第一印象が他人に与える影響の大きさを実感し、日常生活でも活用できる貴重な知識を得ました。この講座を持って、今年度の外部講師を招いた「やかげ学」「やかげ学実践」の座学は終了し、次回からは、体験的学習や商品開発の準備に入ります。

Permanent link to this article: https://www.yakage.okayama-c.ed.jp/wordpress/?p=39751

6月

06

2年生「やかげ学」「やかげ学実践」の座学で、くらしき作陽大学の横山昌弘教授による『関わり方のポイント』の講演がありました。講演では、年齢ごとの特性や発達障害について、また子どもたちへの具体的な関わり方のポイントが詳しく説明されました。

横山教授は、「玄関前のスロープは誰のもの?」という問いを通じて、一人ひとりに適した支援の大切さを伝えました。また小学生への具体的な関わり方について、曖昧な言葉を使わない言葉がけのポイントが5つ紹介され、日常生活でのコミュニケーションにも役立つ内容でした。

生徒たちは、「子どもが大きな声を出したり、やる気がなかったりするのはきちんと理由がある」「普段からのコミュニケーションの言葉を考えて、選んで言い換えて伝えることで伝わりやすくなる」「困ったときは相談し、たくさんの人と接したい」「ちょっとした工夫で親しみをもたれることを知った」など多くの学びを得ました。

Permanent link to this article: https://www.yakage.okayama-c.ed.jp/wordpress/?p=39659

5月

30

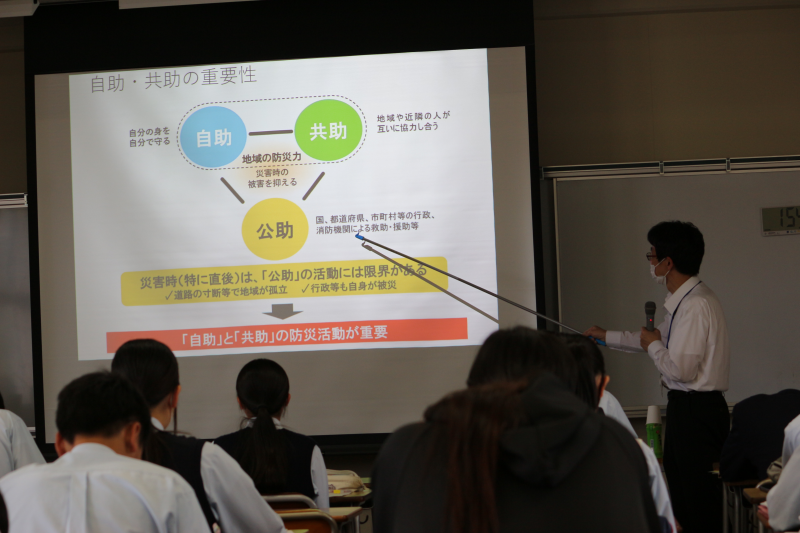

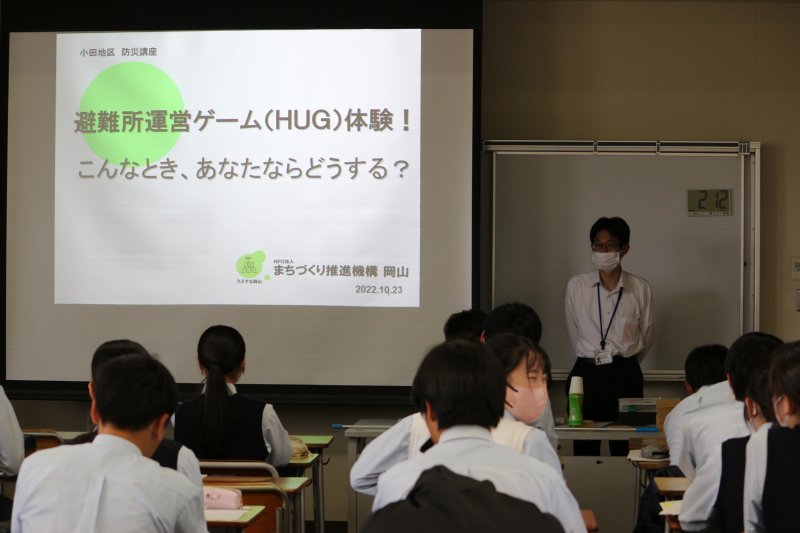

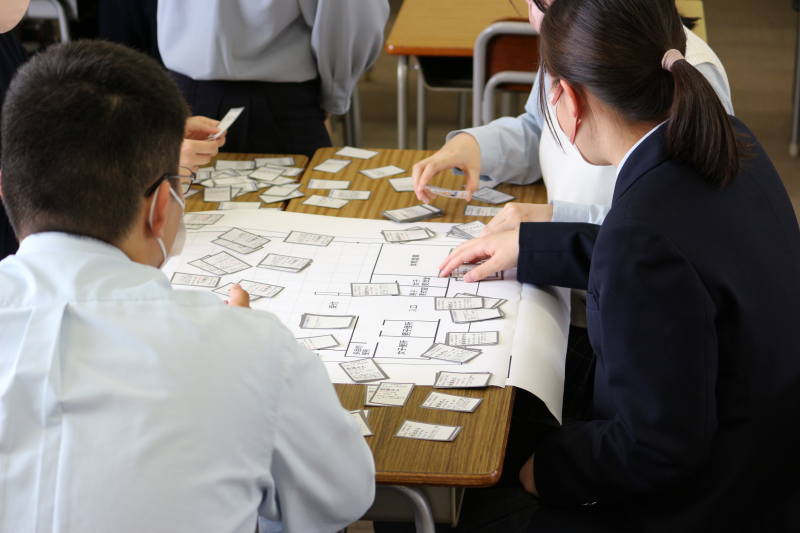

2年「やかげ学」「やかげ学実践」座学では、総務防災課の立川さんによる『令和6年度防災に関する出前講座』が開催されました。立川さんは災害対策基本法について説明し、自助・共助・公助の重要性を強調しました。後半では、避難所運営ゲーム(HUG)を通じて、生徒たちが避難所運営ゲームを体験しました。避難所の受付位置や備品の設置場所など、避難者が快適に過ごせる環境作りの難しさを実感しました。この経験により、具体的な課題とその対応策を学ぶことができました。

Permanent link to this article: https://www.yakage.okayama-c.ed.jp/wordpress/?p=39475

5月

16

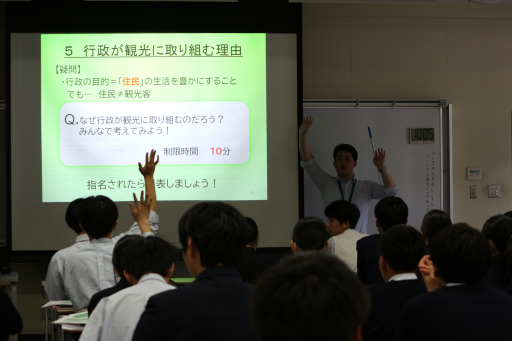

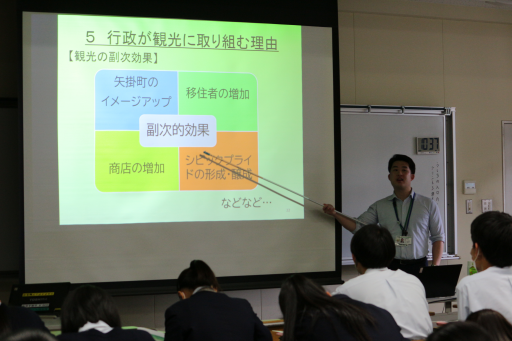

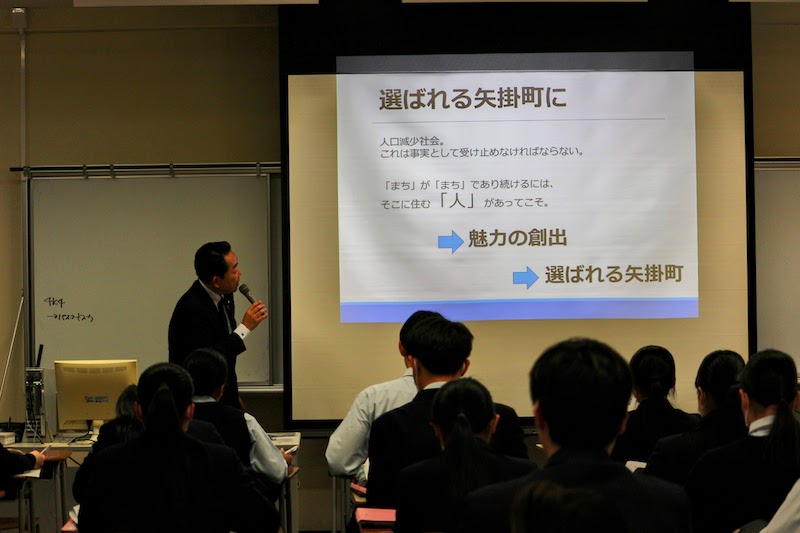

今回の「やかげ学」座学では、矢掛町産業観光課商業観光係主事の山本さんが『観光行政について』講義をしました。山本さんは観光の基本から始め、行政が観光に取り組む理由やその副次効果を説明し、初めて矢掛町に来た時の印象や観光支援を通じてみた地域の姿も紹介しました。

生徒たちは観光が町のイメージ向上や経済活性化に貢献すること、人口減少が経済に与える影響を学びました。生徒の感想として、「観光が盛んになることで町がうるおい、生活が豊かになると気付きました。」、「自分も主役の一人として矢掛との関わりを見直したいという意識が高まりました」、「地域の当たり前が外の人には感動体験になることも再認識しました。」というものがあげられました。さらに、「人口減少による経済損失の大きさに驚いた」という声もありました。

Permanent link to this article: https://www.yakage.okayama-c.ed.jp/wordpress/?p=39262

5月

09

今回の「やかげ学」座学では、矢掛町産業観光課主事、江草さんが講師を務めました。テーマは「矢掛町の農業」。江草さんは矢掛町の農業の特徴、直面している課題そして解決に向けた取り組みについて解説しました。矢掛町ではスマート農業の導入、新たな農業の担い手の支援、高収益作物へのシフトなど、多角的なアプローチで農業革新が行われていることを語ってくださいました。

生徒たちは直接的な行動につながる意欲は控えめであるものの、地元の特産物に関する関心や農業課題への理解を深める良いきっかけになりました。矢掛のお米やイタリア野菜を試してみたいと興味を示し、地域農業に対する新たな視点を持つことができました。この授業では将来的な関与への第一歩となりました。

Permanent link to this article: https://www.yakage.okayama-c.ed.jp/wordpress/?p=39210

5月

03

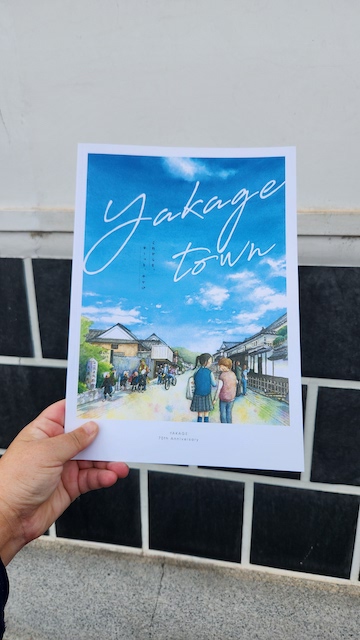

矢掛町は令和6年5月に合併70周年を迎える記念として、町の将来像を描く映像作品を制作しました。この映像は「HARD編」と「SOFT編」の二部構成で、町の人々、美しい風景、豊かな伝統文化が紹介されています。特に「SOFT編」では、矢掛高校の生徒たちが登場し、学校生活や地域活動の様子を通じて、矢掛愛を深める姿が映し出されています。これらの映像は、町の魅力を再発見し、未来への希望と飛躍を象徴しています。動画は矢掛町の公式ウェブサイトで視聴可能です。

Permanent link to this article: https://www.yakage.okayama-c.ed.jp/wordpress/?p=39103

5月

01

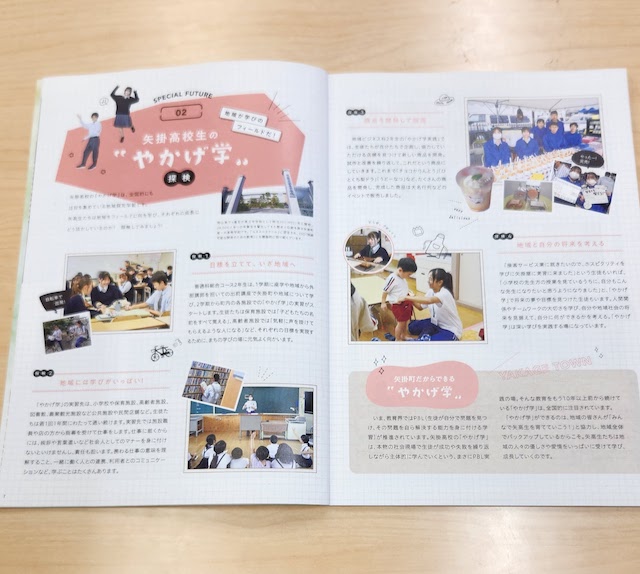

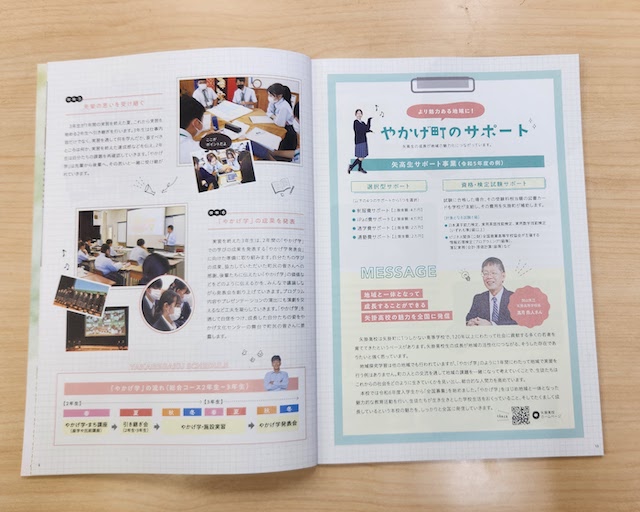

矢掛町合併70周年を祝う記念誌の表紙を飾るのは、矢掛高校の制服を着た女の子です。この記念誌では、特に「SPECIAL FUTURE 02」として矢掛高校の「やかげ学」にスポットが当てられています。4ページにわたるこの記事は、矢掛町だからできる「やかげ学」について説明されています。この記念誌は地域の各施設で配布されているため、手にとって取り組みをぜひご覧ください。

Permanent link to this article: https://www.yakage.okayama-c.ed.jp/wordpress/?p=39101

4月

25

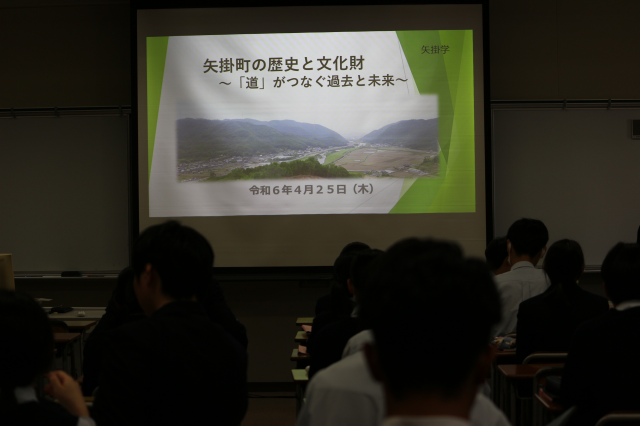

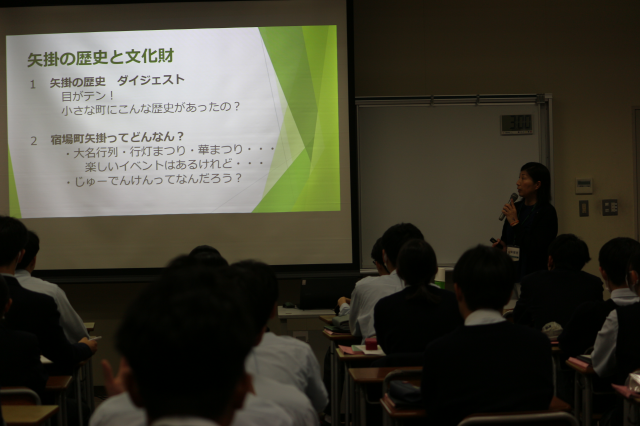

「やかげ学」座学では、『矢掛町の歴史と文化財 〜「道」がつなぐ過去と未来〜』と題した講演が行われました。この講座では、学芸員の西野さんがお話ししてくださいました。矢掛町の古墳時代から中世にかけての矢掛町の歴史と重要伝統的建造物群保存地区(重伝建)としての地域の特徴に焦点を当て、歴史が現在にどのように繋がっているかを掘り下げました。

西野さんは、矢掛町を形作る「道」が、過去から未来へとどのように文化や歴史を継承しているのか、また矢掛宿と呼ばれる地区が重要伝統的建造物群保存地区に指定された理由4つを教えていただきました。

生徒たちは、古墳時代からの歴史や重要伝統的建造物群保存地区について知り、地元の歴史を大切にする意識が育まれました。

Permanent link to this article: https://www.yakage.okayama-c.ed.jp/wordpress/?p=39017

4月

25

新学期が始まり、矢掛高校独自の科目「やかげ学」の授業もスタートしました。晴れやかな春の日差しの中、生徒たちは元気に体験型学習へ出発しています。この授業では、生徒一人ひとりの自立心と共同する力を養うことを目指し、実践的な学びを通じて、個々の能力を伸ばします。

Permanent link to this article: https://www.yakage.okayama-c.ed.jp/wordpress/?p=39034

4月

18

矢掛町の山岡町長を「やかげ学」の講師としてお迎えました。町長は、自身の学生時代から町長になるまでの道のりや地元矢掛に対する思いを熱心に語ってくださいました。また質疑応答では、多くの生徒が質問をしました。町長になるきっかけや海外留学の動機に関する質問に対しても真摯に答えてくださいました。矢掛町のおすすめスポットやイベントを紹介していただき、地域に関心を深めるよう呼びかけました。生徒たちは町長の話から、自らの夢を追求するためのヒントを得ると同時に、地域を明るく希望に満ちた場所にするための自己の役割についても考えるようになりました。この講演は、彼らの成長と地域への貢献に対する意識を高める有意義な時間となりました。

Permanent link to this article: https://www.yakage.okayama-c.ed.jp/wordpress/?p=38939

3月

24

矢掛商店街で「やかげ華まつり」が雨にも負けず盛況でした。西町イベント広場では、生徒の作品展「創造の糸」出張版が展示されました。また「YAKOプレゼンウィーク」の成果も披露され、来場者は生徒たちの活動に触れることができました。一方矢掛中学校とのジャズバンド部合同演奏は雨天のため中止となりましたが、矢高生の活動を知ってもらう貴重な機会となりました。

Permanent link to this article: https://www.yakage.okayama-c.ed.jp/wordpress/?p=38528